কেন যেন দেশভাগের একরকম ধুলোমাখা বিষণ্নতা আমাকে ঘিরে থাকে অনুক্ষণ। হয়তো এই কারণেই যে, এখনো কারও কারও মুখে শুনি—‘আমরা পূর্ববঙ্গের মানুষ’—যদিও এই পূর্ববঙ্গই এখন আমাদের দেশ, আর পশ্চিম মানেই এখন ভিসা-পাসপোর্ট, সীমান্তরক্ষী; আর এসব মানেই তো সন্দেহ। হয়তো সেই জন্যই, যখন প্রথম ‘মেঘে ঢাকা তারা’ দেখি, মনে হয়েছিল—এই মেয়েটি কেবল সংসারের বোঝা টেনে চলা কেউ না, যেন তার মধ্যে গেঁথে আছে একটা গোটা ছিন্নভূমির দীর্ঘশ্বাস। সে নিজের স্বপ্ন মুছে ফেলে, পরিবারকে বাঁচাতে বেঁচে থাকে একটা রুগ্ণ সময়ের চুপচাপ প্রতিচ্ছবি হয়ে। ইতিহাস তাকে মনে রাখে না, অথচ তার মধ্যেই একটা পরাজিত যুগের ব্যথা কথা বলে ওঠে।

কেন যেন দেশভাগের একরকম ধুলোমাখা বিষণ্নতা আমাকে ঘিরে থাকে অনুক্ষণ। হয়তো এই কারণেই যে, এখনো কারও কারও মুখে শুনি—‘আমরা পূর্ববঙ্গের মানুষ’—যদিও এই পূর্ববঙ্গই এখন আমাদের দেশ, আর পশ্চিম মানেই এখন ভিসা-পাসপোর্ট, সীমান্তরক্ষী; আর এসব মানেই তো সন্দেহ। হয়তো সেই জন্যই, যখন প্রথম ‘মেঘে ঢাকা তারা’ দেখি, মনে হয়েছিল—এই মেয়েটি কেবল সংসারের বোঝা টেনে চলা কেউ না, যেন তার মধ্যে গেঁথে আছে একটা গোটা ছিন্নভূমির দীর্ঘশ্বাস। সে নিজের স্বপ্ন মুছে ফেলে, পরিবারকে বাঁচাতে বেঁচে থাকে একটা রুগ্ণ সময়ের চুপচাপ প্রতিচ্ছবি হয়ে। ইতিহাস তাকে মনে রাখে না, অথচ তার মধ্যেই একটা পরাজিত যুগের ব্যথা কথা বলে ওঠে।

ঋত্বিক মূলত আমাদের ‘স্বজন হারানো’ অভিজ্ঞতার পরিচালক। তিনি বারবার পুরাণ, মিথ, লোকগীতি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ছবিতে দেখা যায় রামায়ণ, দেখা যায় চণ্ডী, আবার হঠাৎ রবীন্দ্রসংগীত। কিন্তু এইসব ব্যবহার কোনো চমক নয়, বরং বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার ভেতর থেকে উঠে আসা—যে চেতনাটাও দেশভাগে ছিন্ন হয়েছিল, বোধকরি।

ঋত্বিক প্রথমে আমাকে নাড়া দিয়েছিলেন সিনেমা দিয়ে না, কান্না দিয়ে। তাঁর সিনেমা দেখতে গিয়ে একটা অনুচ্চারিত আর্তনাদ কানে এসে ঠেকেছিল সজোরে। কোনো সংলাপ না, কোনো দৃশ্যও না—বরং ফ্রেম আর শব্দের ফাঁকে ফাঁকে গোপন এক ব্যথা। এই ব্যথাটা কোথা থেকে আসে? হয়তো দেশভাগের পর বহু মানুষ যেভাবে শুধু ভূখণ্ড নয়, ভাষা, সংস্কৃতি, সম্পর্ক—সবকিছু হারিয়েছিল, সেই হারানোর ভেতর থেকে। ঋত্বিক সেই হারানোর পরিচালক; যেন সিনেমা বানাননি তিনি, বাংলার কান্নাগুলোকে ক্যামেরায় ধরে আমাদের সামনে রেখে দিয়েছেন নিপুণভাবে।

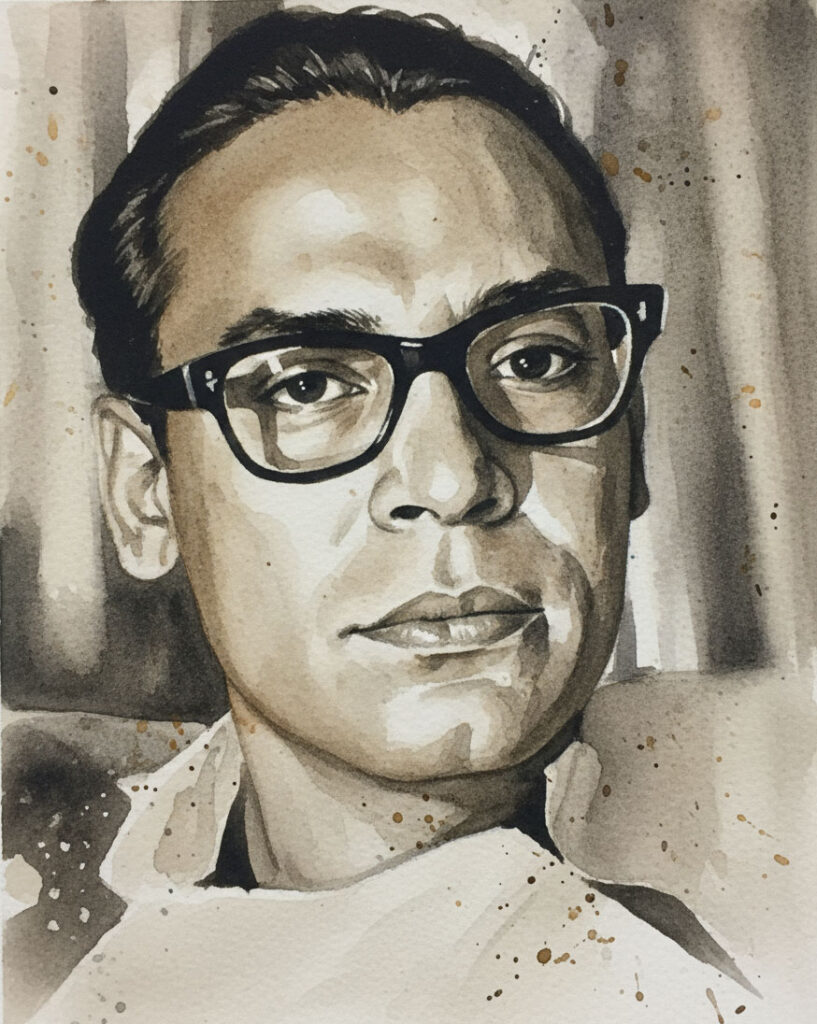

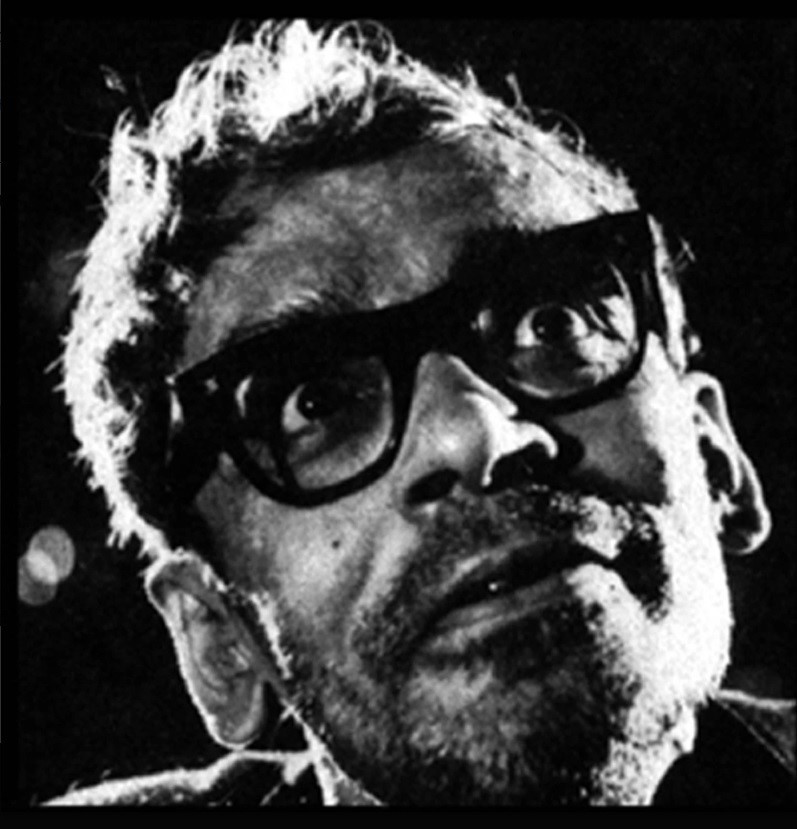

ঋত্বিককুমার ঘটক

ঋত্বিক ঘটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সিনেমা—‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘সুবর্ণরেখা’, ‘কোমল গান্ধার’—যেগুলোকে ত্রয়ী বলে অভিহিত করা হয়, যেখানে দেশভাগ একইসাথে পটভূমি ও চরিত্র। তাঁর চোখে দেশভাগ কেবল সীমানা টেনে দেওয়া নয়, মানুষের ভেতর ফাটল ধরার ঘটনা। এখানে দেশভাগ মানে কেবল শরণার্থী শিবির না—দেশভাগ মানে সংসারভাগ, স্বপ্নভাগ, সত্তাভাগ।

ঋত্বিক ঘটক ছিলেন এক ধরনের অরাজনৈতিক রাজনৈতিক মানুষ। মার্কসবাদ ছিল তাঁর আত্মার অংশ, কিন্তু তিনি কোনো দলীয় লাইনের সিনেমা বানাননি। বরং তাঁর ছবিগুলো ছিল সেইসব নিরস্ত্র মানুষের মুখপত্র, যাদের দলও ছাড়ে, দেশও ছাড়ে, আর তারপরে ইতিহাসও ভুলে যায় অবলীলায়। ঋত্বিক বলতেন, ‘I believe in committed cinema…’ অনেকেই বলে থাকেন এমনভাবে, ‘Artist must take sides.’ কিন্তু ঋত্বিকের সে পক্ষ কোনো দল না, কোনো নেতা না; আমরা জানি, ঋত্বিকের পক্ষ আদতে অস্বীকার করা মানুষের পক্ষ।

০২.

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ঋত্বিক ঘটক খুব রূঢ় একজন মানুষ। তাঁর সিনেমা প্রথমে মিষ্টি লাগে না, সেটাই হয়তো তাঁর সৌন্দর্য। তিনি দর্শককে স্বস্তিতে থাকতে দেন না—ক্যামেরার কান্না ও শব্দের আঘাতে সংলাপ যেখানে কবিতা হয়ে ওঠে, ঋত্বিক অবলীলায় সেখানে একটি ফর্ম ভেঙে আরেকটি ফর্ম বানান।

‘সুবর্ণরেখা’-তে যখন ভাই-বোন একে অপরকে চিনে ফেলে আত্মঘাতী ট্র্যাজেডির মুহূর্তে, তখন বুঝি—ঋত্বিক মূলত আমাদের ‘স্বজন হারানো’ অভিজ্ঞতার পরিচালক। তিনি বারবার পুরাণ, মিথ, লোকগীতি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ছবিতে দেখা যায় রামায়ণ, দেখা যায় চণ্ডী, আবার হঠাৎ রবীন্দ্রসংগীত। কিন্তু এইসব ব্যবহার কোনো চমক নয়, বরং বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার ভেতর থেকে উঠে আসা—যে চেতনাটাও দেশভাগে ছিন্ন হয়েছিল, বোধকরি।

ঋত্বিক যে ভঙ্গিমায় সিনেমা তৈরি করেন, তাকে সম্ভবত একরকম ব্রেখটীয় বলা যায়। তিনি চান দর্শক ছবি দেখে ‘জানুক’, ‘বুঝুক’, ‘ভাবুক’—তারা কাঁদুক ঠিকই, কিন্তু অচেতন আবেগে নয়। তাঁর ছবির ফ্রেম কখনোই পরিপাটি নয়, চরিত্ররা কখনো নিখুঁত নয়—কারণ বাস্তবও তো নিখুঁত হয় না কখনো। এখনো হয়তো তিনি কোথাও থেকে বলে ওঠেন চোরাগোপ্তা, ‘ভাবো, ভাবো, ভাবা প্রাকটিস করো!’

০৩.

ঋত্বিক ঘটকের জন্ম এই নগর ঢাকায়, জিন্দাবাহারে। শুধুমাত্র ধর্মের মতো এক বায়বীয় উপাদানকে কেন্দ্র করে যখন বিভক্ত হলো দেশ, ঋত্বিক ঘটক সপরিবারে চলে গিয়েছিলেন ভারতে। তাই বুঝি এমন দহন, এমন স্মৃতিকাতরতা—যার রেশ ধরে বাংলাদেশের জন্মের পর দেখতে এসেছিলেন পৈতৃক ভিটা। যে ফ্লাইটে এলেন, সে একই ফ্লাইটে ছিলেন সত্যজিৎ রায়। ঋত্বিককে ভক্তকুল বরণ করতে চাইলে বললেন, ‘সত্যজিৎকে নিয়ে যাও, আমি এসেছি আমার জন্মভূমি দেখতে।’ দেশভাগের আগে রাজশাহীতে ছিলেন দীর্ঘদিন।

ঋত্বিক ঘটক

এইখানে দেশভাগ হয়, হয় ভাষার লড়াই, নিজেদের একটা দেশও হয়। কিন্তু একটা পক্ষ চিরকাল থাকে এই অঞ্চলের ভালোর বিপরীতে, কীভাবে কীভাবে যেন টিকে থাকে তারা, দশকের পর দশক, অর্ধশতক। হিংস্র, ঈর্ষাকাতর ও অন্ধ এই পক্ষ আবারও সরব হয় কথিত ‘মেটিকুলাস’ বিপ্লবের পর। আহমদ ছফা যেমন বলেছিলেন, ‘শুয়োরের বাচ্চার যখন নতুন দাঁত গজায়, বাপের পাছায় কামড় দিয়ে শক্তি পরীক্ষা করে।’ তেমনি এই পক্ষের চক্ষশূলে পরিণত হয় ভাস্কর্য, মন্দির, মাজার, স্মৃতিস্মারকসহ যা-কিছু সদৃশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় ঘোরতর মবাক্রান্ত সময়ে ভেঙে ফেলে ঋত্বিক ঘটকের রাজশাহীর বাড়ি—যেখান থেকে তাঁর ভূমিকায় সেসময়ে বেগবান হয়েছিল রাজশাহী অঞ্চলের নাটক ও সাহিত্য আন্দোলন; সম্পাদনা করেছিলেন ‘অভিধারা’ নামে সাহিত্যের কাগজ।

০৪.

ঋত্বিক ঘটকের জীবন ছিল বিশৃঙ্খল। তিনি নিজের মধ্যেও একটা দেশভাগ বয়ে বেড়াতেন। নেশা, হতাশা, কিন্তু তবু এক আপসহীন দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সিনেমার রাজনীতিতে দাঁড় করিয়েছিল অন্য জায়গায়। তাঁর সমসাময়িকরা যেখানে হিন্দি বাণিজ্যিক সিনেমা কিংবা সাহিত্যনির্ভর ছবি বানাচ্ছিলেন, সেখানে ঋত্বিক যেন বললেন: আমি আমার জাতিকে দেখাতে চাই কীভাবে ভাঙছে তার আত্মা।

আমার নিজের মধ্যেও কখনো কখনো একটা ‘ভাঙা দেশ’ অনুভব করি। আমি গ্রাম থেকে শহরে আসা এক তরুণ। আমি নিজেই দুই সংস্কৃতির ফাঁকে পড়ে থাকা একটা ট্রানজিশন। ঋত্বিকের সিনেমা দেখলে আমার নিজের কথাও তো মনে পড়ে—চারপাশে দেখি কীভাবে নানা গল্পে, আমার ঘরের ভাষায়, এমনকি আমার একাকিত্বেও, দেশভাগ এক বিষণ্ন ছায়া হয়ে লেগে থাকে। দেশভাগ তো থেকে গেছে আমার, আমাদের করোটিতেও, সেসময়কার তরুণদের শিরার কাঁপনে কিংবা নিঃশব্দ অভিমানে। আমি বুঝি, ঋত্বিক ঘটক মানে শুধু ইতিহাস নয়, আমার মতো তরুণদের জন্যও এক চেতনার বাতিঘর— যিনি বুঝিয়েছেন আমাদের অভিমান কিংবা ক্ষোভ, সবই রাজনৈতিক।

০৫.

এই ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে ঋত্বিক ঘটককে মনে করা মানে শুধু একজন পুরোনো পরিচালককে শ্রদ্ধা জানানো নয়। আজকের বাংলাদেশে যখন সংখ্যালঘু বিদ্বেষ আবার মাথা তোলে, যখন মন্দির ভাঙা বা ধর্মীয় প্রতীকে আঘাত করাকে ‘প্রতিরোধ’ বলে চালানো হয়, যখন রাজনীতি আর ধর্মের অদ্ভুত এক জোট মানুষের ভেতর সন্দেহ আর ঘৃণার বীজ বোনে—তখন ঋত্বিক ঘটককে মনে করা মানে দাঁড়ায়: এই ভাঙা ভূগোলের অভ্যন্তরীণ মানচিত্রকে চিনে নেওয়া। এসময়ে তাঁর সিনেমা আমাদের আরও একবার মনে করিয়ে দেয়: ভূখণ্ডে দেশ হয়, কিন্তু মনোজগতে যখন ভাঙন ধরে, তখন গড়ে ওঠে অন্য এক দেশভাগ—যা হয়তো পাসপোর্ট চায় না, কিন্তু প্রতিদিন আমাদের আত্মাকে খুঁড়ে খায়।

ঋত্বিক ঘটককে মনে করা মানে দাঁড়ায়: এই ভাঙা ভূগোলের অভ্যন্তরীণ মানচিত্রকে চিনে নেওয়া। এসময়ে তাঁর সিনেমা আমাদের আরও একবার মনে করিয়ে দেয়: ভূখণ্ডে দেশ হয়, কিন্তু মনোজগতে যখন ভাঙন ধরে, তখন গড়ে ওঠে অন্য এক দেশভাগ—যা হয়তো পাসপোর্ট চায় না, কিন্তু প্রতিদিন আমাদের আত্মাকে খুঁড়ে খায়।

ভারতের দিকে তাকালে দেখা যায়, ইতিহাসকে ঘষেমেজে নতুন করে লেখা হচ্ছে। মুসলমান, দলিত, আদিবাসী—যারা একসময় জাতির শরীরে ছিল পাঁজরস্বরূপ, তারা আজ হয়ে উঠেছে রাষ্ট্র-ভয়ের প্রতীক। সিএএ-এনআরসি-র মতো আইন যখন শরীরে লেখা হয় নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দিয়ে, তখন ঋত্বিক ঘটকের ‘সুবর্ণরেখা’ মনে পড়ে—একটা সীমান্ত পার হলেই জীবনের মানে কেমন বদলে যায়, আমরা টের পাই, সেই অভিজ্ঞতা যে কেবল অতীত নয়, বরং এক চক্রাকারে ফিরে আসা বর্তমান। সীমান্ত মানে শুধু ল্যান্ডমার্ক নয়, মানে সন্দেহ, মানে অসহনশীলতা, মানে মানুষকে অন্য, অপর করে দেওয়ার পদ্ধতি। সীমান্ত পেরিয়ে বুঝিবা কত মানুষেরই সামাজিক পুঁজি ঠেকেছে শূন্যে!

এই প্রেক্ষাপটে ঋত্বিক আবার প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠেন—কারণ তিনি দেখিয়ে গেছেন, শিল্পী শুধু সৃষ্টি করে না, সাক্ষ্যও দেয়। যখন রাষ্ট্র নিজেই ইতিহাসের অংশ মুছে ফেলতে চায়, তখন শিল্পীর কাজ হয় সেই অংশগুলোকে জোরে উচ্চারণ করা—গল্প, কবিতা, গান, উপন্যাস কিংবা চলচ্চিত্রে। তাই হয়তো ঘটকের সিনেমা আমাদের এই যুগের জন্যও প্রতিরোধের পাণ্ডুলিপি।

আর সবচেয়ে বড় কথা—ঋত্বিক দেখিয়েছেন, শিল্প কেবল কথিত ও প্রচলিত সৌন্দর্য কিংবা নান্দনিকতার চর্চা না, এর প্রতিবাদের দায়ও রয়েছে প্রবল। যে দেশে সংবিধান ব্যাখ্যার দখল নেয় দল, যেখানে ইতিহাস হয় হাতিয়ার, মিডিয়া হয় মুখপাত্র, আর জনমত হয় শাসকের হাতের গজফিতা—সেখানে সিনেমা, গল্প, গান, কবিতা—সবকিছুই হয়ে ওঠে রাজনৈতিক অস্ত্র। তখন শিল্প কেবল বিমূর্ত অনুভবের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, শিল্প তখন হয়ে ওঠে মানুষকে মানুষ হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম মোক্ষম হাতিয়ার।

আমি জানি, আমি কোনো চলচ্চিত্র সমালোচক নই, সে তাড়নাও আমার নেই। আমি এক গড়পড়তা তরুণ, যে কেবল লেখক হতে চায়—আর হৃদয়ে এখনো কিছু ফাটল বয়ে বেড়ায়। সেই ফাটলের ছবি আঁকতে গিয়ে হয়তো একদিন আমিও ক্যামেরা ধরব কিংবা বা কলম। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, শুধু মাথা নিচু করে বলি—ঋত্বিক ঘটক শিখিয়েছেন কান্নাও একটা রাজনৈতিক কাজ—শিখিয়েছেন, সিনেমাও হতে পারে এক নিঃসঙ্গ দেশের গণস্মৃতি।

জন্ম ২০০৮ সালের ২৬ মার্চ, সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার নাটুয়ারপাড়া গ্রামে। পড়াশোনা করছেন ঢাকার সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন। লেখালেখি করেন; পাশাপাশি বন্ধুদের নিয়ে সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। স্বপ্ন দেখেন একদিন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে সর্বোচ্চ চূড়া স্পর্শ করবেন।