চলচ্চিত্রকার ও তাত্ত্বিক সের্গেই আইজেনস্টাইনের কাছে মন্তাজ তত্ত্ব যেখানে শটের সংঘর্ষ দ্বারা নির্ধারিত সেখানে অপর চলচ্চিত্র নির্মাতা ও তাত্ত্বিক ভসেভালোৎ পুদভকিনের কাছে তা সংযোগ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

চলচ্চিত্রকার ও তাত্ত্বিক সের্গেই আইজেনস্টাইনের কাছে মন্তাজ তত্ত্ব যেখানে শটের সংঘর্ষ দ্বারা নির্ধারিত সেখানে অপর চলচ্চিত্র নির্মাতা ও তাত্ত্বিক ভসেভালোৎ পুদভকিনের কাছে তা সংযোগ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

আইজেনস্টাইনের মতে ইন্টেলেকচুয়াল মন্তাজ পদ্ধতি সমস্ত চিন্তার প্রক্রিয়াকেই প্রভাবিত করে। চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিককুমার ঘটক এই দুই তত্ত্বের মধ্যে আইজেনস্টাইনের সংঘর্ষ তত্ত্বেই বিশ্বাসী ছিলেন। এমনকি আইজেনস্টাইনকে তিনি তাঁর গুরু বলেই মানতেন। সংক্ষেপে বললে, এই ইন্টেলেকচুয়াল মন্তাজের ব্যবহারের মাধ্যমে ভিন্নধর্মী দুটি শটের সংঘর্ষের ফলে তৃতীয় একটি অর্থ প্রকাশিত হয়। আইজেনস্টাইন মন্তাজকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন—যেমন মেট্রিক মন্তাজ, রিদমিক মন্তাজ, টোনাল মন্তাজ, অভারটোনাল মন্তাজ ও ইন্টেলেকচুয়াল মন্তাজ। আবার চলচ্চিত্র শিল্পে শব্দ যুক্ত হবার সময় আইজেনস্টাইন ও পুদভকিন চলচ্চিত্রে শব্দকেও মন্তাজ রীতিতে ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঋত্বিককুমার ঘটকের চলচ্চিত্রে অন্যান্য মন্তাজের সাথে ইন্টেলেকচুয়াল মন্তাজের বহুবিধ ব্যবহার দেখা যায় এবং মন্তাজ রীতিতে শব্দের ব্যবহারও অনন্য দ্যোতনার সৃষ্টি করে, যা সমস্ত চিন্তাকেই প্রভাবিত করে। চলচ্চিত্রে শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে ঋত্বিক বলেন, ‘ছবিকে আমরা চিত্রশিল্প অথবা Visual art বলে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি, যাতে করে মাঝে মাঝে ভয় হয় শব্দের নিজস্ব জগতের প্রাধান্যের কথাটা আমরা বোধহয় একেবারেই ভুলতে বসেছি। আসলে কিন্তু চলচ্চিত্রে শব্দের প্রাধান্য ততখানি, যতখানি ছবির। চলচ্চিত্রের মূল রসসঞ্চারে শব্দ একটি বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করে।’

সের্গেই আইজেনস্টাইন

মনোবিদ ইয়ুং-এর মৌলপ্রতীক চিন্তার প্রতিফলনও ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে আমরা দেখতে পাই যা মন্তাজ ভাবনাকে আরও শানিত করে। তাঁর চলচ্চিত্রে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে ‘গ্রেট মাদার’ কিংবা ‘টেরিবল মাদার’-এর প্রতিমূর্তি দেখা যায়। দেশ, নারী ও প্রকৃতি—একাকার করে তিনি যেন তাতে মাতৃরূপ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয় যন্ত্রের মাঝেও তিনি মাতৃরূপ দেখিয়েছেন। ‘অযান্ত্রিক’ চলচ্চিত্রে বিমল তার গাড়ি জগদ্দলের মাঝে একসময় মাতৃরূপই দেখতে পায়, তাই বিমলের কণ্ঠে শুনি, মা যেবার মারা গেল, জগদ্দল এলো। ‘অযান্ত্রিক’ চলচ্চিত্রেও মন্তাজের এক অনন্য উদাহরণ রয়েছে। বিমল যখন জগদ্দলের ‘তেষ্টা’ মেটানোর জন্য ইঞ্জিনে পানি ঢালে, জগদ্দল তখন মানুষের মতো ঢক ঢক শব্দ করে পানি পান করে, ঠিক তার আগের দৃশ্যে আমরা দেখি একটি বাছুর তার মা গাভির দুধ পান করছে। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ চলচ্চিত্রে অনন্ত তার মায়ের মাঝেই দেবী ভাগবতীকে দেখতে পায়। ভাগবতী-রূপে নায়িকা কবরীর এই শটটি একটি সিগনেচার ক্লোজআপ শট। ‘সুবর্ণরেখা’য় সীতা তার ভাই ঈশ্বরকে মায়ের মতোই শাসন করে। বোন সীতাকে দেখে ঈশ্বরের যখন তার মায়ের কথা মনে পড়ে, সীতা তখন গভীর মমতায় ঈশ্বরের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, আমি তো তোমার মা-ই। এর সাথে আমরা যুক্ত করতে পারি তাঁর আরেকটি চলচ্চিত্র ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ যেখানে বঙ্গবালা চরিত্রটিকে ঋত্বিক ‘বাংলার আত্মা’ বলে অভিহিত করেন। বঙ্গবালার মধ্যেই তিনি তৎকালীন বাংলাদেশকেই দেখতে পান।

‘অযান্ত্রিক’ চলচ্চিত্রেও মন্তাজের এক অনন্য উদাহরণ রয়েছে। বিমল যখন জগদ্দলের ‘তেষ্টা’ মেটানোর জন্য ইঞ্জিনে পানি ঢালে, জগদ্দল তখন মানুষের মতো ঢক ঢক শব্দ করে পানি পান করে, ঠিক তার আগের দৃশ্যে আমরা দেখি একটি বাছুর তার মা গাভির দুধ পান করছে।

বঙ্গবালাকে উদ্দেশ করে নীলকণ্ঠ বলেন, আশ্রয়হীন আরেকটি নীড়হারা পাখি আর সে পাখিটির নাম ‘বাংলাদেশ’। আর এই বাংলাদেশ শব্দটি বলার আগে নীলকণ্ঠ চরিত্র রূপায়নকারী ঋত্বিক কিছুক্ষণের জন্য নীরব থাকেন। এই নীরবতা এক গভীর বেদনা নিয়ে আসে। ঋত্বিকের কাছে দেশ মানেই তো মা। তাঁর হারিয়ে যাওয়া মায়ের নাম বাংলাদেশ, তাঁর হারিয়ে যাওয়া নদীর নাম পদ্মা। তাই নীলকণ্ঠ বঙ্গবালার দিকে ব্যথিত নয়নে তাকিয়ে গেয়ে ওঠেন , ‘কেন চেয়ে আছ গো মা!’। দুর্গার মুখোশ হাতে নিয়ে শরণার্থী বঙ্গবালার মধ্যে যেন অমিত শক্তি সঞ্চারিত হয়—যেন টেরিবল মাদারের প্রতিমূর্তি। একটি শটে এক স্থবির, মন খারাপ করা বৃদ্ধ এবং পরের শটে সাদা পাহাড়ের ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো পোশাক পরা তিন জন মানুষের উদ্দাম নৃত্য দেখা যায় যা আরেকটি ইন্টেলেকচুয়াল মন্তাজের বড় উদাহরণ। এই দুটি শটের সংঘর্ষে ঋত্বিক সেই সময়ের দুই বাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থাকে কিছু মানুষের ‘ভূত নৃত্য’ হিসেবে দেখিয়েছেন আর এই স্থবির বৃদ্ধ তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে অসহায় চোখে রাজনীতির ভূত নৃত্য দেখছেন। এই প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক বলেন, ‘এই স্থবির ভদ্রলোক অপেক্ষা করছে, তোমরা নাচন-কোঁদন, কীর্তন করে যাচ্ছ যে যার কোলে ঝোল টানার চেষ্টা করছে, All political leader’s। এবং এই ভূতের নৃত্যের জন্য তুমি এবং তোমরা দায়ী এটা বারবার বলা হয়েছে। Dancing Figureগুলোর আঙুল তোমাকে সব সময়ই point out করছে—You are responsible.’

‘মেঘে ঢাকা তারা’ চলচ্চিত্রে নীতার জন্ম হয় জগদ্ধাত্রী পূজার দিন। নীতার যখন যক্ষা হয়, তখন আবহসংগীতে ‘আয়গো উমা কোলে লই’ গানের বিলাপ শোনা যায় এবং সিনেমার শেষ দৃশ্যেও এই গান বাজে। নীতার পাহাড় দেখার ভীষণ ইচ্ছে, তাই তার বাঁচার চরম আকুতির মধ্যেই পাহাড়ের কোলে সে মৃত্যুবরণ করে। ঋত্বিক এই মৃত্যুকে সংহারদেবের আলিঙ্গন হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। মর্ত্যলোক ভ্রমণ করে উমা ফিরে গেলেন পাহাড়ে। তাই ছবির শেষে আমরা শুনি দেবী বিসর্জনের গান।

নিজের প্রেমিকের ঘরে বোনের উপস্থিতি টের পেয়ে নীতা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে, তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে ভেসে আসে চাবুক পেঠানোর তীব্র শব্দ। নীতার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ বোঝাতে চাবুকের শপাং শপাং শব্দের ব্যবহার অনন্য এক দ্যোতনার সৃষ্টি করে। নীতার মা নীতার প্রেমকে ভালোভাবে নেননি কারণ নীতার রোজগারেই তাঁর এই সংসার চলে। তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেন। তাই চিন্তাক্লিষ্ট মুখে যখন তাদের দিকে তাকান তখন রান্নাঘর থেকে তেল পোড়ার শব্দ ভেসে আসে। ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে শব্দের এমন অনেক চমৎকার ব্যবহার দেখা যায়। নীতা ও সনৎ যখন একান্তে কথা বলে তখন জরুরি কথাটা বলার সময়ই ফ্রেমের মধ্যে প্রবল শব্দ নিয়ে ট্রেন প্রবেশ করে। নীতা ও শংকর-এর মনে যে বেদনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার সাথে রবি ঠাকুরের ‘যে রাতে মোর দোয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে’ গানটি ছাড়া আর কিইবা ব্যবহার করা যায়? গানটির ব্যবহার এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

মেঘে ঢাকা তারা

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ চলচ্চিত্রে বর-কনে রূপে প্রবীর মিত্র ও কবরী যখন বাসর ঘরে প্রবেশ করেন, তখন কবরীর নিশ্বাস- প্রশ্বাসের গভীর, তীব্র ও ছন্দময় শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে নর- নারীর মিলনের সৌন্দর্যকেই ফুটিয়ে তোলা হয় । বাংলার লোকজ সংগীত ‘লীলাবালি লীলাবা’-এর ব্যবহার বিয়ের আবহকে সার্থক করে তোলে এবং আমরা পরে দেখতে পাব কবরী ও প্রবীর মিত্রের কয়েকবারের সাক্ষাতের সময় এই গানটিই ঘুরেফিরে এসে দৃশ্যকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। অনন্ত যখন বাসন্তীর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বাসন্তী তখন তিতাসের পারে দাঁড়িয়ে থেকে গভীর বেদনায় তার প্রস্থান অবলোকন করে, আর তখন তিতাসের ঘাটে কাপড় কাচার দৃশ্য দেখানো হয়। বাসন্তীর ক্লোজআপ শটের ব্যাকগ্রাউন্ডে কাপড় কাচার শব্দ তখন আরও জোরাল হয়। এই শব্দের সাথে বাসন্তীর বুক ফাটা আর্তনাদের এক অভূতপূর্ব মন্তাজ তৈরি হলো। অন্ধকার রাতে অনন্তর মা ও বাসন্তী যখন পরস্পরের মধ্যে তাদের বেদনার গল্প ভাগ করে তখন রাতের ঝিঁঝি পোকার ডাক, আলো-ছায়ার খেলা, তেল পোড়ার শব্দ, কুকুরের আর্তনাদ এক বিষণ্ন আবহ তৈরি করে। পাগল কিশোরের প্রসঙ্গ যখন আসে তখন আবারও ‘লীলাবালি লীলাবালি’ গান ফিরে এসে ঘটনার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। বাসন্তীর জরাজীর্ণ বসন, উশকোখুশকো চুল, মলিন চেহারা, মরাগাছ, তিতাসের রুক্ষতার সাথে মিলে যায়। তিতাসের শেষ দৃশ্যে তিতাসের চরে বাসন্তী যখন চরম তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃতপ্রায়, তখন একটি বালকের ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে দৌড়ে যাওয়া দেখে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ঋত্বিক এখানে আগামীর মাধ্যমে আশার স্বপ্ন জিইয়ে রাখেন। বাসন্তীর এই হাসিমুখ ‘অযান্ত্রিক’ সিনেমায় শেষ দৃশ্যের বিমলের হাসির সাথে মিলে যায়। মাড়োয়াড়ি ব্যবসায়ী যখন বিমলের গাড়ি জগদ্দলের বিভিন্ন অংশ খুলে নিয়ে যায়, তখন একটি বালকের হাতে গাড়ির হর্ন বাজানো দেখে বিমলের বিমর্ষ মুখেও হাসি ফুটে। ‘সুবর্ণরেখা’র শেষ দৃশ্যে বিনুর নতুন বাড়ির সন্ধান চরম নৈরাশ্যর বিপরীতে আশা জাগায়। ‘সুবর্ণরেখা’য় ব্যবহৃত বেদ ও উপনিষদের বিভিন্ন শ্লোকের মধ্যে বিশেষ ব্যঞ্জনা নিহিত ছিল যা ঋত্বিক গভীরভাবে আমাদের অনুধাবন করতে বলেন।

অন্ধকার রাতে অনন্তর মা ও বাসন্তী যখন পরস্পরের মধ্যে তাদের বেদনার গল্প ভাগ করে তখন রাতের ঝিঁঝি পোকার ডাক, আলো-ছায়ার খেলা, তেল পোড়ার শব্দ, কুকুরের আর্তনাদ এক বিষণ্ন আবহ তৈরি করে। পাগল কিশোরের প্রসঙ্গ যখন আসে তখন আবারও ‘লীলাবালি লীলাবালি’ গান ফিরে এসে ঘটনার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে।

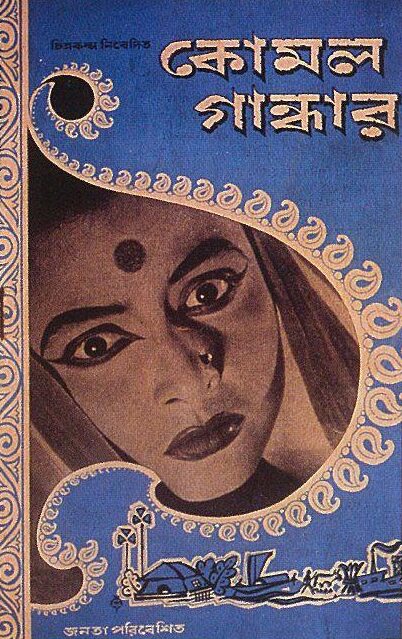

‘কোমল গান্ধার’-এ আবহ সংগীতে বিয়ের গানের ব্যাবহারের মাধ্যমে দেশভাগের বেদনার বিপরীতে মিলনকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। প্রমত্ত পদ্মার পারে দাঁড়িয়ে ছিন্নমূল অনসূয়া ও ভৃগুর কাছে পূর্ব বাংলার দিকে যাওয়া রেললাইনকে মনে হয় এক বিয়োগ চিহ্ন, যা একসময় যোগ চিহ্ন হয়ে দুই বাংলার মিলন ঘটিয়েছিল। দেশভাগের এই বেদনায় এবং মিলনের এই আকুতিতে ঋত্বিক তাই রেললাইন ধরে তাঁর ক্যামেরাকে দ্রুতগতিতে নিয়ে যেতে থাকেন পূর্ব বাংলার দিকে, যা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নেমে আসে অন্ধকারের স্তব্ধতা। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজতে থাকে সেই আর্তনাদ ‘দোহাই আলী’, ‘দোহাই আলী’, যে আর্তনাদ শোনা যেত উত্তাল পদ্মার বুকে ঝড়-ঝঞ্ঝায় পতিত নৌকার মাঝিদের কণ্ঠে। আবার সিনেমার শেষের দিকে বিষাদগ্রস্ত অনসূয়ার মনের অবস্থা বোঝাতে ব্যাকগ্রাউন্ডে শোনা যায় একই আর্তনাদ। এই মিলনের আকুতি ও বিষাদগ্রস্ত মনের ঝড় বোঝাতে ঋত্বিক ব্যবহার করেন বাংলার চিরচেনা মাঝিদের আর্তনাদ। তাই ঋত্বিকের সিনেমা পশ্চিমা চলচ্চিত্রের প্রভাব কাটিয়ে দেশীয় শিল্প হয়ে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। ‘কোমল গান্ধার’-এ উঠে আসে লোকগান, বিয়ের গান, মঙ্গলের উলুধ্বনি, সাথে পদ্মা নদীর মোহনীয় রূপ। রবীন্দ্রনাথের ‘আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে’ কিংবা ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ’ গানের ব্যবহার ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে নানা ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে।

কোমল গান্ধার

মনোবিদ ইয়ুং সূত্র ধরে ঋত্বিক আর্কিটাইপ কিংবা মৌলপ্রতীক নিয়ে একটি সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছেন—মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠার আগে থেকেই বিধৃত হয়ে আছে Social Collective Unconscious অর্থাৎ মানব জাতির যৌথ অবচেতন স্মৃতির ভান্ডার। মানুষের যা কিছু গভীরতম অনুভূতি, সবারই উৎস এইখানে এবং কিছু কিছু মৌল প্রতীক মানুষের বিভিন্ন ঘটনার প্রতি যে প্রতিক্রিয়া তার বেশিরভাগেরই মূল এইখানে এবং এই Archetype সব সময় ইমেজের মধ্যে দিয়ে Symbol হয়ে দেখা দেয়।’

ঋত্বিকের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে এই মৌলপ্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়। ‘সুবর্ণরেখা’ চলচ্চিত্রে সীতা যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিধ্বস্ত এরোড্রামের মধ্যে দিয়ে মনের আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে, তখন আকস্মিকভাবে তার সামনে এসে পড়ে এক কালীমূর্তি, যা দেখে সীতা সাংঘাতিকভাবে ভীত হয়ে পড়ে। পরে দেখা গেল এই টেরিবল মাদারের প্রতিমূর্তি আসলে এক বহুরূপী। এই কালীমূর্তির বহুরূপীর সামনে সীতার পড়ে যাওয়াকে ঋত্বিক ব্যাখ্যা করেন পারমাণবিক বোমার মতো এক পরম বিধ্বংসী সংহারশক্তির সামনে আমাদের পড়ে যাওয়াকে। ঋত্বিকের ভাষায় ‘এই পারমাণবিক বোমা আসলে সেই আর্কিটাইপাল ইমেজের সর্বগ্রাসী এক রূপ, সুদূর অতীত থেকে যে আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে প্রতিনিয়ত।’ ‘সুবর্ণরেখা’য় ঋত্বিক যেভাবে টেরিবল মাদারের প্রতিমূর্তি নিয়ে আসেন, ঠিক সেভাবে ‘মেঘে ঢাকা তারা’তে নীতার মধ্যে নিয়ে আসেন গ্রেট মাদারের ইমেজ। ‘অযান্ত্রিকে’ বিমল তার গাড়ি জগদ্দলের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। জগদ্দলের পেট্রোল চুইয়ে চুইয়ে পড়া যেন তার কান্না, হঠাৎ ধোঁয়া বের হয়ে যাওয়া যেন চেপে রাখা অভিমান কিংবা রাগের বহিঃপ্রকাশ, তার হেড লাইট যেন ক্ষুব্ধ দুটি চোখ। ঋত্বিকের ভাবনায় এটিও একটি ‘আর্কেটাইপাল রিয়েকশন’।

ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য এই যে দৃশ্যমান কাহিনির বিভিন্ন প্রতীকের অন্তরালে স্তরে স্তরে লুকিয়ে থাকে তাঁর নিজস্ব দর্শন ও চিন্তা সম্বলিত দ্বিতীয় আরেকটি কাহিনি, তাই তাঁর সিনেমায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রতীক, মন্তাজ, শব্দের ব্যবহার বোধগম্য না হলে এই সৌন্দর্য সুধা পান করা অসম্ভব হয়ে যায় এবং সাথে সাথে তাঁর ভাবনাগুলোও অধরা থেকে যায়।

তথ্য সূত্র :

১) চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরও কিছু, ঋত্বিককুমার ঘটক, প্রকাশক: দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২) চলচ্চিত্র কথা, তানভীর মোকাম্মেল, প্রকাশক: অনার্য পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৩) যে চোখে সিনেমা দেখি, শ্যামল কান্তি ধর, প্রকাশক: চৈতন্য প্রকাশনী, সিলেট।

পেশায় ব্যাংকার। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। শাবিপ্রবির চলচ্চিত্র বিষয়ক সংগঠন চোখ ফিল্ম সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে চলচ্চিত্র বিষয়ক ছোটোকাগজ ‘প্রক্ষেপণ’ সম্পাদনায়ও যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে বিভিন্ন ওয়েব পত্রিকায় নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ ও গল্প লিখছেন।