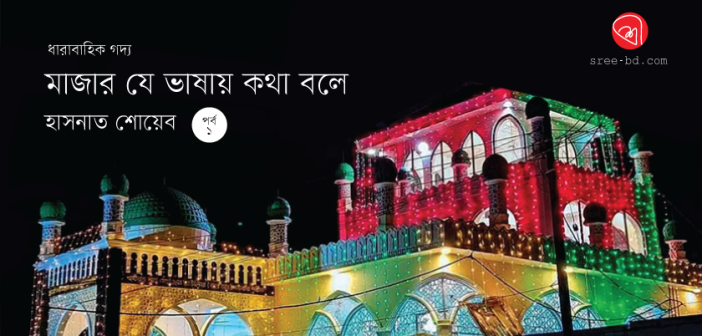

শৈশব-কৈশোরের নির্জন বিকেল, উৎসবমুখর রাত কিংবা গ্রামীণ জীবনের নীরব বিস্ময়ে মাজার এক অদ্ভুত টান রেখে যায় মানুষের মনে। লেখক হাসনাত শোয়েব তাঁর নতুন ধারাবাহিকে ফিরে গেছেন সেই টানে—ব্যক্তিগত স্মৃতির অলিগলি পেরিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে মাজার কেবল আধ্যাত্মিক আশ্রয় নয়, বরং হয়ে উঠেছে লোকজ সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতীক। গণমানুষের ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে সেখানে মিলন, সমবেদনা ও একাত্মতার অনুভব। কিন্তু এই আশ্রয়ের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে সাম্প্রতিক এক অন্ধ প্রবণতা—মবের হামলায় মাজার ভাঙার অপসংস্কৃতি। শোয়েব তাঁর লেখায় এর অন্তর্লীন কারণ ও সামাজিক অভিঘাত অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিন পর্বের এই ধারাবাহিকের আজ প্রকাশিত হলো প্রথম পর্ব।

ফেসবুক পোস্ট: ১

মাজার ভেঙেছেন ভাঙেন, সমস্যা নাই। মাজারের স্পিরিট সম্পর্কে ধারণা থাকলে ভাঙার আগে একবার না, এক হাজারবার চিন্তা করতেন। কিছুদিন আগে হজরত মোহছেন আউলিয়ার (রা.) মাজার খাদেমরা নিজেরাই ভাঙছেন সংস্কার করবেন বলে। তাই যেগুলো ভেঙেছেন ওগুলো এমনিতেই সংস্কার হয়ে যাবে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যে ন্যারেটিভ আপনারা নিজেদের নিয়ে তৈরি করছেন, সেটা অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের নিজেদেরই বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। এগুলোর সম্পর্ক শিকড়ের সঙ্গে। ইদানীং সভ্যতা রাষ্ট্রের আলাপ শোনা যাচ্ছে। জাতীয় সভ্যতা অন্বেষণের যে আওয়াজ তুলেছেন, সেটা যদি সত্যি হয় তবে মাজার সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় হাজির হবে। তাই বলব সংকট এমনিতেই কম না। আর বাড়ায়েন না। আমি মোহছেন আউলিয়ার এলাকা থেকে উঠে আসা মানুষ। এসব জায়গায় মাজারের প্রভাব সম্পর্কে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। একবার ওরসের সময় গিয়ে দেইখেন, আন্দাজ করতে পারবেন। মাজারকে ঘিরে কি হয় সেসব আমাকে আবার শোনাতে আসিয়েন না। হ্যাঁ, এমন অনেক কিছু হয়, যা আমিও সমর্থন করি না। কিন্তু সেগুলো মাজার চর্চার খুবই ক্ষুদ্র অংশ। যা বড়ো করে দেখানো হয় রাজনীতির কারণে। এভাবে ভাঙতে গেলে সব প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলতে হবে। তাই নিজের আদর্শ প্রচার করেন। ভরপুর প্রচার করেন। মাজার নিয়ে বিরোধিতা থাকলে লিখে করেন। কিন্তু যখন সেটা মাজার ভেঙে করতে হবে, তখন বুঝতে হবে আপনার সঠিক পথ খুঁজে পেতে অনেক অনেক দেরি। আর এটা বাংলাদেশের মতো বহু মতপথের দেশে আপনার অস্তিত্বের সংকটকে বাড়াবে বই কমাবে না।

তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২৪

ফেসবুক পোস্ট: ২

মাজারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঠিক কবে থেকে এবং কেমন সেটা বলা মুশকিল। মাজার বলতে আমি অবশ্য মোহছেন আউলিয়ার মাজারই বুঝতাম। খুব ছোটোবেলা মাজার এলাকায় আমার যাতায়াত। চাচা (বাবার ফুপাতো ভাই) ছিলেন মাজারের খাদেম৷ বাবা প্রবাসী হওয়ায় সেই চাচাই আমাদের সব দেখাশোনা করতেন। ফলে আপন চাচা না হলেও আপনের চেয়ে বেশি। যে কারণে বৈরাগ থেকে বটতলীর দূরত্ব ছিল হাতের মুঠোয়।

আমি অবশ্য বড়ো হয়েছি পতেঙ্গায়, নানা বাড়িতে। স্কুলের বারান্দা দিয়ে সমুদ্র দেখা যেত৷ বাড়ি যে খুব দূরে ছিল তা নয়৷ ১৫ নম্বর ঘাটের মোহনা পেরোলেই বাড়ি। বাড়ি যাওয়ার জন্য ছটফট করতাম৷ বাড়ি মানেই দরগা টিলায় ক্রিকেট আর সামনের দরগা পুকুরে দল বেঁধে দাবড়ে বেড়ানো৷ কখনো দেয়াং পাহাড় আবার কখনো মরিয়ম আশ্রম হয়ে লাল পাহাড়ে ছুটে যাওয়া। এখন ভাবলে স্যুরিয়াল লাগে৷ মনে হয়, এসব কি সত্যি কখনো ঘটেছিল। কারণ, বাড়ি নেই৷ উন্নয়নের সর্বগ্রাসী থাবায় বাড়ি এখন টানেলের দখলে।

মাজার মানে আমার কাছে পালা এবং ওরস। পালা হচ্ছে মাজারের খাদেমরা প্রত্যেকে একদিন করে যখন মাজারের দায়িত্বে থাকেন, সেই দিনটাকে বলা হয়। আমরা আগে থেকে জানতাম চাচার পালা কোন দিন। সম্ভবত তিন চার মাস পর ঘুরে ঘুরে আসে। সেদিন খুব ভোরে মাজারে যেতে হতো। মাজারের ধোয়ামোছা বা রক্ষণাবেক্ষণের নানা কাজ করতে হতো।

বলছিলাম মাজার নিয়ে। তো মাজার মানে আমার কাছে পালা এবং ওরস। পালা হচ্ছে মাজারের খাদেমরা প্রত্যেকে একদিন করে যখন মাজারের দায়িত্বে থাকেন, সেই দিনটাকে বলা হয়। আমরা আগে থেকে জানতাম চাচার পালা কোন দিন। সম্ভবত তিন চার মাস পর ঘুরে ঘুরে আসে। সেদিন খুব ভোরে মাজারে যেতে হতো। মাজারের ধোয়ামোছা বা রক্ষণাবেক্ষণের নানা কাজ করতে হতো। যারা মাজারে আসত তাদের সব ঘুরে দেখানোর এবং বুঝিয়ে দেওয়ার একটা ভলান্টিয়ারি দায়িত্ব থাকত৷ লোকজন ভেতর ঢুকে দোয়া কালাম করত। কেউ কেউ আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়ত। তখন অবশ্য সেসব অস্বাভাবিক কিছু মনে হতো না।

হযরত শাহ মোহছেন আউলিয়া (রঃ) দরবার শরীফ

মাজারগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় মানুষ আসলে কত অসহায়। শুধু যে মুসলিমরা আসে তা নয়৷ প্রচুর হিন্দু এবং অন্য ধর্মের লোকও মাজারে আসে। মাজারের মতো আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির এত বড়ো প্রতীক আর আছে কি না আমার জানা নেই৷ আমার মনে আছে, আমি যেখানে বড়ো হয়েছি সেটা হচ্ছে পতেঙ্গার হিন্দু পাড়া। আশপাশের প্রতিবেশী সব হিন্দু। আমি প্রাইভেটও পড়তাম হিন্দু স্যারের কাছে। সেখানে অনেকে মানত করা টাকা পয়সা দিত মাজারে দেওয়ার জন্য। পালার সময় বা বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মাজারে আসার সময় সেই সব নিয়ে আসতাম। মাজার মানে তো আর মাজার না। চট্টগ্রামের বিভিন্ন মাজার একটা গণসংস্কৃতির ধারকবাহক। একটা মাজারকে ঘিরে একটা ইউনিয়ন এমনকি গোটা উপজেলাকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। মাজারকে ঘিরেই তৈরি হয় একটা অন্যরকম হারমনি। আর শায়িত আউলিয়াকে ঘিরে নানা মিথ তো আছেই।

আনোয়ারায় কেউ গেলে দেখবেন, মোহছেন আউলিয়ার দরগায় যেতে হলে আপনাকে ছোটো বড়ো অনেক মাজার পেরিয়ে যেতে হবে। মানুষ যাওয়ার পথে সেসবের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম-দোয়া করে। আর আনোয়ারার এই রাস্তা গাছ আর ছোটো ছোটো পাহাড় ঘেরা। যেতে যেতে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি জাগে৷ সবুজ আর আলোছায়ার ভেতর দিয়ে মাজারে পৌঁছানোর আগেই আপনার মধ্যে একটা সমর্পণের ভাবনা তৈরি হয়। এই সমর্পণকে যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। এই ডিভোশন আধ্যাত্মিক। তাই যারা মাজারে যান, এই বোঝাপড়া একান্ত তার। প্রতিদিন প্রচুর মানুষ মাজারে আসেন। দল বেঁধে আসেন। ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোয় মাজারে মানুষের ঢল নামে। যেসব শবে বরাত বা শবে কদরে বাড়িতে থাকতাম, রাতের বেলা একের পর এক মাজার চষে বেড়াতাম। সেই রাতগুলো আমি অন্যভাবে ফিরে পেয়েছিলাম অনেক বছর পর মার্কেজের ‘নিঃসঙ্গতার একশ বছর’ পড়ার সময়। লাতিন জাদুবাস্তবতা এবং আমাদের জাদুবাস্তবতার পার্থক্যগুলোও এর ভেতর দিয়ে বোঝা যায়।

এরপর আসে ওরস। মাজারের কালচারাল ডমিনন্সের এপিটোম। এই ওরসগুলোয় লাখো মানুষ হাজির হয়। মোহছেন আউলিয়ার ওরসে দেখেছি, অনেক মানুষ মাজার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না। যে যেখানে পারত দলবদ্ধ হয়ে ওরস পালন করত। এখনো সম্ভবত তাই হয়। সেদিন সব খাদেম আলাদাভাবে নিজেদের মতো ওরস পালন করে। দূর-দূরান্ত থেকে যারা আসত তাদের থাকার ব্যবস্থা হতো। সে সময় ফেনী ও নারায়ণগঞ্জের মানুষ বেশি দেখতাম।

মোহছেন আউলিয়ার ওরস এবং বৃষ্টি নিয়ে অদ্ভুত মিথ আছে। ৬ আষাঢ় বা ২০ জুনের সেই ওরস মানেই বৃষ্টি অবধারিত৷ শৈশব-কৈশোরে এর ব্যতিক্রম দেখিনি। পরে অবশ্য আর খোঁজ রাখিনি। যদিও বর্ষা পিকে থাকা একটা বড়ো কারণ। সেদিন যত দূর চোখ যায় মানুষ আর মানুষ। অদ্ভুত এক উদ্যাপনে মানুষ নিজেকে উজাড় করে দিত। কোথাও কোথাও কাওয়ালির আসর বসত। মাইকে বাজত আধ্যাত্মিক ও সুফি গান। মোহছেন আউলিয়ার ওরস মানে শিমুল শীলের গানও কিন্তু।

সাম্প্রতিক নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে মাজার নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা লেখার ইচ্ছে হলো। তাই এটা লিখলাম। মাজার আমাদের জন্য আসলে ‘আদার’ ছিল না। এটা জীবনযাপনের একটা অংশই ছিল। মানে এর বাইরে যে নানাবিধ ভাবনা থাকে সেই উপলব্ধিও অনেক পরে। এখন এটা লিখতে লিখতে মনে হলো, এটা নিয়ে অনেক কিছু লেখা যায়। আমাদের মেইনস্ট্রিমে মাজারকে এক ধরনের আউটসাইডার করে রাখা হয়েছে। এক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’র চোখ দিয়ে মাজারকে দেখা হয়ে আসছে অনেক বছর ধরে। সেখানে সেক্যুলার এবং সালাফিদের দেখার মধ্যে অদ্ভুত মিলও আছে। মাজারকে এই ‘আদারনেস’ থেকে বের করে আনা জরুরি।

অনেক মাজার ঘিরে অন্যায় দুর্নীতি বা অপকর্ম হয় না এমনও নয়। তবে সেটার প্রচারণাতেও রাজনৈতিক ফাঁকিবাজি আছে। আবার মাজারের অর্থনৈতিক পরিসরও অনেক বড়ো। শুধু ট্যাগিং দিয়ে একে বোঝা সম্ভব না। মাজার যারা নিয়ন্ত্রণ করেন বা পরিচালনা করেন তাদেরও এটা বুঝতে হবে৷ মেইনস্ট্রিম কালচার থেকে দূরে রাখলে এতে শুধু ট্যাগিংয়ের বোঝা ভারী হবে। আবার সব মাজার একরকম—তাও না। প্রত্যেক মাজারের আলাদা আলাদা চরিত্র, মেজাজ ও সংস্কৃতি আছে। মাইজভাণ্ডার-আমিরভাণ্ডার আর মোহছেন আউলিয়া কিন্তু এক না। এগুলো নিয়ে অনেক গভীর আলাপ ও বোঝাপড়া দরকার, একাডেমিক এবং নন একাডেমিক। আমি কেবল নিজের স্মৃতিকে জাগালাম, যা আমার শৈশব-কৈশোরের অংশ। আরও বড়ো কিছু করতে চাই বলে।

তারিখ: ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ফেসবুক পোস্ট: ৩

ঝিরিঝিরি বৃষ্টির ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছিলাম আমরা কজন। গন্তব্য কান্তিরহাট, খলিফা পাড়া। ১৫ নম্বর ঘাট পেরোনোর পর নানামুখী সিএনজি পাওয়া যায়। কিছু সিএনজির গন্তব্য চৌমুহনী, কিছু গহিরা, কিছু সেন্টার আর কিছু বটতলী মোহছেন আউলিয়া। সেন্টার পেরিয়ে বটতলী যাওয়ার আগে কান্তিরহাট আমাদের গন্তব্য। কান্তিরহাটের একটু আগেই হজরত শাহ সুফি আসহাব উদ্দিন (রহঃ) প্রকাশ সৈয়দ শাহর মাজার। ছোটোবেলা থেকে যখনই এই পথ দিয়ে যেতাম, মাজারের সামনে দাঁড়িয়ে জেয়ারত ও সালাম-দোয়া করতাম।

শবে বরাত আর শবে কদরের এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের দিন, এই মাজারে গিয়ে দোয়া দরুদ পড়তাম। সমবয়সী বন্ধুরা মিলেই যেতাম। ফলে এগুলো এখন আমাদের কালেকটিভ মেমোরিতে জায়গা করে নিয়েছে। অবস্থানগত কারণে এই মাজারটা বিশেষ। এমনকি এই মাজারে যাওয়ার রাস্তাটাও বেশ অদ্ভুত। গাছগাছালিতে ভরপুর রাস্তার পাশে একটি টিলার ওপর এই মাজারের অবস্থান। মাজারে কিছু নর্ম পালন করা হয় সব সময়। যার একটি হচ্ছে মাজারে পেছন ফিরে না বের হওয়া আদব মানা হয়। মানে উল্টো দিকে হেঁটে কয়েক কদম আসার পর তারপর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে নেমে আসা। যেহেতু খাঁড়া সিঁড়ি তাই এই মাজারে একটু সাবধান থাকতে হয়৷ অবশ্য সবাই এসব মানেন তাও না। যার ইচ্ছে হয় মানে, যার ইচ্ছে হয় না মানে না। লোকালয়ের বাইরে একটু পাহাড় ঘেরা জায়গায় হওয়ায় এই মাজারে সব সময় একটা নীরবতা বিরাজ করে। রোজার মাসে অনেক সময় দুপুরের পর একা একা গিয়ে এই মাজারে বসে থাকার স্মৃতি আছে।

জনমানবহীন মরা মাছের চোখের মতো দুপুরে মাজারটায় গেলে সবকিছু যেন স্থির হয়ে যেত। কিছু সময় একা একা নিজের কাছে নিজের ফিরে আসার অদ্ভুত একটা আকুতি কাজ করত। এসব মাজার আমার কাছে ধর্মীয় ফেনোমেনা; তার চেয়ে বেশি কালচারাল ব্যাপার।

জনমানবহীন মরা মাছের চোখের মতো দুপুরে মাজারটায় গেলে সবকিছু যেন স্থির হয়ে যেত। কিছু সময় একা একা নিজের কাছে নিজের ফিরে আসার অদ্ভুত একটা আকুতি কাজ করত। এসব মাজার আমার কাছে ধর্মীয় ফেনোমেনা; তার চেয়ে বেশি কালচারাল ব্যাপার। তার চেয়েও বেশি এগুলো আমরা যারা স্থানীয় আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে। নিজের শৈশব, কৈশোর এমনকি তারুণ্যের প্রথম ভাগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা এই সব বিষয় ভুলে থাকার সুযোগ কই! হ্যাঁ, অস্বীকার করব না, একটা সময় এসে বাড়ি এবং এসব থেকে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। লম্বা সময় আমার লেখালেখিতেও এসব বিষয় আসেনি বললেই চলে। এর মধ্যে গত বছর একটা উপন্যাস লেখা শুরু করি, তখন সেটার প্রয়োজনে বৈরাগের লোকাল মিথ হিসেবে চাঁদ সওদাগরের দিঘিকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করি। শৈশবের সেই দিঘির নানা গল্প ও স্মৃতির একটা কোলাজও তৈরি করি। এখন সেসবের সঙ্গে মাজারের স্মৃতি ও নানা প্রেক্ষিত নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছি৷

চরণদ্বীপ দরবার শরীফ

বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে মাজার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য রিকল হিসেবে কাজ করেছে। আক্রান্ত হওয়া এক দিক থেকে অবশ্য ভালোও। রিভাইভ করার একটা উপলক্ষ্য তৈরি হয়। ফলে স্মৃতিতে কবর চাপা পড়ার এই বিষয়গুলো নতুন করে অনেক কিছু বের করে এনেছে। তবে আমি মাজার ভক্ত বা তেমন কেউ না। আমার আলাদা করে সেসব হতে হয়নি। কারণ আমি এসবের মাঝেই বড়ো হয়েছি। পাশাপাশি বছরের বেশির ভাগ সময় দূরে থাকার কারণে একটা বার্ডস আই দৃষ্টিভঙ্গিও আছে।

এর আগে আমার শেষ বইটা প্রকাশিত হওয়ার পর বলেছিলাম, লেখালেখির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। স্বৈরাচার পতন আন্দোলন এবং একে ঘিরে তৈরি হওয়া প্রেক্ষিতগুলো ব্যক্তি আমাকে নতুন একটা পারসেপশন দিয়েছে। অনেক কিছু নতুন করে উপলব্ধি করছি।

এর আগে আমার লেখায় দেয়াং পাহাড় কিংবা মরিয়ম আশ্রম উঠে আসলেও এখন আরও নানা কিছুই ফিরে পাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে খোট্টা পাড়ার কথাও৷ খুব যে গিয়েছি এমন নয়। কিন্তু এলাকার এই পাড়াটা অদ্ভুত। এতটাই অদ্ভুত যে, ওদের নিজেদের খোট্টা ভাষা আছে। যা আমরাও বেশির ভাগ মানুষ বুঝি না। আমাদের মেইনস্ট্রিম কোথাও এসবের জায়গা হয়নি। না মাজারের, না খোট্টা পাড়ার। হলেও খুবই অনুল্লেখযোগ্যভাবে।

যাই হোক, আমি ১৫ নম্বর ঘাট পেরিয়ে বাড়িতে আসার কথা বলছিলাম। বাড়ি আসতে আসতে পথের ধারে সৈয়দ শাহর মাজারে এক দণ্ড জিরিয়ে নেওয়ার কথা বলছিলাম। এই মাজারের ওরসও ব্যক্তিগত স্মৃতির অংশ। প্রতি বছর ওরস হয়। খুব যে জাঁকজমকপূর্ণভাবে হয় তা নয়। স্বল্প পরিসরে হয়। কিন্তু তাতে কি, আমাদের জন্য তো বাইরে রাত কাটানোর উপলক্ষ্য বলে কথা। শিরনি, বিরিয়ানির ঘ্রাণের টান তো আছেই। এসবের ভেতর দিয়ে আমরা একদিন বড়ো হয়ে উঠি। আমাদের হাতগুলো হয়ে উঠে পাখনা। ফলে ডানা ঝাপটা দিয়ে এত দূর চলে যায় যে, ফিরতে লেগে যায় এক যুগ। ফিরলাম তবু। এবার বাড়িতে/পাড়াতে ঢোকার পালা। তবে আজ নয়, বাড়িতে ঢোকার পথে বড়ো পিরের আস্তানা এবং হজরত সৈয়দ ফয়েজ আহমেদ (রা.) মাজারের যে স্মৃতি তা পরের অংশে আলোচনা করা যাবে।

তারিখ : ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ফেসবুক পোস্ট: ৪

উপমহাদেশে এই মুহূর্তে মাজারগুলো ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। আজ দেখলাম হিন্দুত্ববাদীরা দাবি করছে আজমির শরিফের নিচে মন্দির আছে। এই দাবি ভয়ংকর! এদিকে আরেকটা দল দেখলাম বাংলাদেশে মাজারে আগুন দিয়ে লুটপাট চালাচ্ছে। এ বিষয়ে সম্ভবত সরকার ও প্রশাসনের অবস্থান সবচেয়ে নড়বড়ে। সেলুকাস! বাংলাদেশে একেকটা মাজারে হামলা আর কিছু না করুক, ভারতের মুসলিম এবং মুসলমানদের স্মারকগুলোকে ক্রমশ বিপদগ্রস্ত করে তুলবে এবং তুলছে। এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। উপমহাদেশের ইসলামের বিস্তারে সুলতানুল হিন্দ খ্যাত হজরত মঈনুদ্দিন চিশতী (র.)-র অবদান নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নাই। ইরানের খোরাসান রাজ্যের সিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন গরিবে নেওয়াজ খ্যাত এই আউলিয়া। হজরত খাজা ওসমান হারুনীর (র.) এর তিনজন বিখ্যাত খলিফার অন্যতম ছিলেন মঈনুদ্দিন চিশতী। চিশতীয়া সুফি ধারার সবচেয়ে প্রভাবশালী পীরদের অন্যতমও তিনি।

তরিকতের দীর্ঘ সফর শেষ করে এক সময় ভারতবর্ষে এসে পৌঁছান হজরত মঈনুদ্দিন চিশতী। শুরুতে তিনি আসেন দিল্লিতে। যেখানে তিনি তার প্রধান খলিফা হজরত খাজা বখতিয়ার কাকী (র.) কে রেখে চলে যান আজমিরে। সেখানে আজমিরের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের প্রতিরোধের মুখেও ইসলাম ও সুফিবাদের প্রচারের কাজ চালিয়ে যান। এই অঞ্চল ও মঈনুদ্দিন চিশতীকে ঘিরে অসংখ্য কারামতের কথা জানা যায়। যা উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের ভিত্তিও বটে। যদিও তা শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমিত ছিল না। এখনো নেই। রামাদেওয়ের ইসলাম গ্রহণ কিংবা জয়পালের মুসলমান হয়ে আবদুল্লাহ নাম নিয়ে এখনো আজমিরের পাহাড়ে বেঁচে থাকার যে কারামত এগুলো ফেলনা নয়। এসবের প্রভাব সুদূরপ্রসারী, যা বিস্তারিত লিখলে অনেক কথা বলতে হবে৷

আজ যখন মাজার ভাঙার মহোৎসব চলছে, তখন দাঁড়িয়ে আমাদের এই ঘটনাগুলোর কাছে ফিরে যেতে হবে। শিকড় হারিয়ে খুব বেশি দূর যেতে পারবেন না। আর মসজিদ মাজার ভেঙেও তার আত্মাকে কখনো ধ্বংস করা যায় না। এসব করে ধর্মেরও প্রচার হয় না (নয়তো অযোধ্যায় বিজেপি গোহারা হারত না) বরং এর ফলে নতুন করে বিস্মৃতিতে ঘুমিয়ে পড়া ঘটনাগুলো স্মৃতিতে ফিরবে। আরও আরও জীবন্ত হয়ে উঠবে।

তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০২৪

ফেসবুক পোস্ট: ৫

মাজার কি কথা বলতে পারে

***

বৃহত্তর এক প্রেক্ষাপটে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক লিখেছিলেন, ‘সাবঅল্টার্ন কি কথা বলতে পারে?’ আজ গণ অভ্যুত্থানের প্রায় ৭-৮ মাস পরও যখন মাজারে হামলা চলছে আমার মনে এলো এই কথাটিই। মাজার তথা এই সাবঅল্টার্নরা কি আসলে কথা বলতে পারে?

এক কথায় যদি উত্তর দেই, হ্যাঁ মাজার কথা বলতে পারে। কিন্তু আমাদের শোনার কান নষ্ট হয়ে গেছে অনেক দিন আগে। মাজারের ডাক শেষ পর্যন্ত আমাদের কান পর্যন্ত আর আসে না।

মাজার, খানকা কিংবা দরগা আমাদের প্রাণ প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যময় জীবনধারার অংশ৷ এই অঞ্চলের সুফিবাদী ও সমন্বয়বাদী চিন্তা বিকশিতও হয়েছে মাজারকে কেন্দ্র করে। শত শত বছর ধরে মাজারগুলো এখানকার শিকড়ের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে। হ্যাঁ, মাজার যেমন ছিল মাজার বিরোধিতাও ছিল। সেই বিরোধিতা শুধু মাজার নিয়ে নয়, শবে বরাত পালন, মিলাদ কিয়াম নিয়েও আছে। সেগুলো ছিল আলাপ বা মৌখিক লড়াইয়ের পর্যায়ে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে মাজারে হামলা একটা নতুন ধরনের ফেনোমেনা। এবং বাস্তবতা হচ্ছে মাজার রক্ষায় সরকার বা রাষ্ট্র ন্যূনতম কোনো পদক্ষেপ নেয় নাই। কোনো রাজনৈতিক দলকে শক্ত গলায় কিছু বলতে শোনা যায়নি। ফলে মাজারের যে কণ্ঠস্বর সেটা প্রান্তিকই থেকে গেছে। নিজের চিৎকারও নিজে গিলে ফেলছে। এখানে মূলত দীর্ঘ সময়ের ক্ষমতাহীনরা যখন ছদ্ম ক্ষমতাবান হয়েছে তখন ক্ষমতাচর্চার জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে মাজারকে৷ যে যেভাবে পেরেছে হামলা করেছে।

কিন্তু ধারাবাহিকভাবে মাজারে হামলা একটা নতুন ধরনের ফেনোমেনা। এবং বাস্তবতা হচ্ছে মাজার রক্ষায় সরকার বা রাষ্ট্র ন্যূনতম কোনো পদক্ষেপ নেয় নাই। কোনো রাজনৈতিক দলকে শক্ত গলায় কিছু বলতে শোনা যায়নি। ফলে মাজারের যে কণ্ঠস্বর সেটা প্রান্তিকই থেকে গেছে।

গত কয়েক মাসে সরকার পক্ষ নিচু গলায় হামলার বিরোধিতা করেছে বটে, কিন্তু সেটাকে এখন স্রেফ কথার কথা ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা দেখিনি। এটা খুবই দুঃখজনক।

এর অন্যতম কারণ, মাজারপন্থীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রান্তিক। সেন্টারের সঙ্গে তাদের এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা আছে। যে কারণে তাদের মাইর খাওয়া নিয়ে কারও তেমন মাথাব্যথা নাই৷ না সুশীল সমাজ, না মিডিয়া, না এক্টিভিস্টদের৷ বিচ্ছিন্ন কিছু আওয়াজ যে ওঠে না তা না, কিন্তু সেগুলো এতই দুর্বল যে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে সময় লাগে না৷

তবে মাজারে হামলা যে শুধু ধর্মীয় কারণে হচ্ছে তা না৷ এখানে প্রান্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর যোগ আছে। নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠার বিষয়ও এতে জড়িত। অর্থনীতিকে কুক্ষিগত করতে গিয়েও মাজার হামলার ঘটনা ঘটছে৷ আর সঙ্গে শিরক বেদাতের লেবাস জুড়ে দিয়ে হামলাকে জায়েজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি অনেক বছর ধরে সমাজের একটা অংশের ভেতর মাজার বিরোধীতার বীজও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা এখন হয়তো সরাসরি হামলা করছে না কিন্তু বটবাহিনী হয়ে কমেন্ট বক্সে কথার বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তবে এই হামলা যে সব জায়গায় হচ্ছে তা না। চট্টগ্রামের বড়ো কোনো মাজারে হাত দেওয়ার সাহস হবে বলে মনে হয় না৷ কারণ, এখানে মাজারপন্থীরা যথেষ্ট শক্তিশালী। কোনো কোনো মাজার নিয়ন্ত্রণ করে গোটা একটা গ্রাম৷ ফলে সেসব জায়গায় হামলা যে আত্মঘাতী হবে সেটা হামলাকারীরাও জানে। যাই হোক এগুলো দীর্ঘ আলাপের বিষয় এখানে আর না টানি।

কিন্তু পেছনের কারণ যাই হোক, বাস্তবতা হচ্ছে সমাজের একটা গোষ্ঠী আজ ব্যাপকভাবে আক্রান্ত। সাত মাসেও যার কোনো সুরাহা সরকার করতে পারেনি৷ করতে ইচ্ছুক এমনও মনে হয় না।

এই লেখাটাকে বড়ো করব ভাবছিলাম, কিন্তু এখন আর ইচ্ছে হচ্ছে না। শুরুতে যে মাজার কথা বলতে পারে কি না প্রশ্ন তুলছিলাম, সেই উত্তর দিয়ে শেষ করি। সর্বশেষ চট্টগ্রাম গিয়ে আমি অনেক দিন পর পীর বদর ও গরম বিবির মাজারে গিয়েছিলাম। সেসব মাজারের দেয়াল নানা ধরনের আকুতিতে ভর্তি। কেউ পরীক্ষা পাশের আরজি লিখে রেখেছেন, কেউ জানিয়েছেন চাকরি মিলিয়ে দেওয়ার দাবি, কারও আবার দাম্পত্য কলহ মেটানোর আরজি। এই মানুষগুলো তারাই সমাজে যাদের কণ্ঠস্বর নেই৷ যাদের আওয়াজ নিজেদের চৌকাঠেও পৌঁছাতে পারে না৷ সেই মানুষগুলোর হয়েই মূলত কথা বলে মাজারগুলো। তাদের আত্মাকে ধারণ করে মাজারের গম্বুজগুলো। তাই মাজারে হামলা কোনো অদৃশ্য পীর, কিছু খাদেম বা একটা কাঠামোর ওপর হামলা নয়। এটা প্রান্তে নির্বাসিত স্বরহীন মানুষগুলোর ওপরও হামলা।

তারিখ: ১৭ মার্চ ২০২৫

ফেসবুক পোস্ট: ৬

কয়দিন আগে আওরঙ্গজেবের সমাধি নিয়ে ভারতে তুলকালাম হয়ে গেছে। ‘চাভা’ নামের একটা সিনেমাকে কেন্দ্র করে এই উৎপাত। প্রথমে তারা গুপ্তধন খুঁজতে গেছে, তারপর গেছে মুঘল বাদশার কবর পোড়াতে। কতটা উন্মাদ হলে এমন কাজ করতে পারে! গত প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে বিজেপি, আরএসএস, প্রোপাগান্ডা সিনেমা আর গোদি মিডিয়া মিলে এইরকম একটা চরিত্র নির্মাণ করছে। জনগণের একটা অংশ এখন রীতিমতো উন্মাদ। ধর্ম রক্ষার নামে যা ইচ্ছে করে বেড়াচ্ছে। আওরঙ্গজেবের কবর ভাঙার উৎসবও সেই একই উৎস থেকে আসা।

তো আওরঙ্গজেবের কবর ভাঙা নিয়ে আমাদের এখানে করা নিউজের মন্তব্যে ব্যাপক হাহাকার দেখলাম।

কিন্তু এই মানুষদের অনেকে নিজের দেশে মাজার ভাঙা নিয়ে নির্বিকার। কে জানে, এদের কেউ কেউ হয়তো সরাসরি এসব হামলায় অংশও নিছেন।

যাই হোক, জনতার এই অংশ নিয়ে কি আর বলতে পারি! কিন্তু রাষ্ট্রকে যখন দেখি ইনক্লুসিভ ঈদ আর পহেলা বৈশাখ পালনের কথা বলছে তখন সেটা হাস্যকর লাগে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটা অংশকে মার খেতে দিয়ে শহর অঞ্চলে কনসার্ট আর শোভাযাত্রা করলেই রাষ্ট্র ইনক্লুসিভ হয়ে যায় না। এগুলো স্রেফ শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু না।

ইনক্লুসিভ বলতে আমি সারা জীবন মাজার, দরগাহই বুঝছি। আমি দেখছি সেখানে ধর্ম দিয়ে কাউকে আলাদা করা হয় না। এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের শিকড় খুঁজতে গেলে সেখানেই যেতে হবে। হ্যাঁ, মাজার যারা চালায় তারা ধোয়া তুলসীপাতা সেই দাবি আমি করছি না। এখানে যে দুর্নীতি নাই তাও না। এমনকি এর সবকিছু আমি ঔনও করি না। কিন্তু সে সবকে একটা কাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা না করে একদল উগ্র মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া কোন দিক থেকে যুক্তিসংগত আমি জানি না। মাজার পরিচালনায় উনিশ-বিশ থাকতে পারে কিন্তু যিনি মাজারে যাচ্ছেন তিনি নিজের মন থেকেই যাচ্ছেন।

কিন্তু অনেক বছর ধরে মাজারের অরাজনৈতিকতার সুযোগ নিয়ে সালাফিরা সমানে শিরক বেদাতের প্রোপাগান্ডা চালিয়ে গেছে। যাদের কেউ কেউ একটু পরে হয়তো আমার পোস্টেও আসবে। কিন্তু মাজারপন্থীদের কখনো দেখলাম না, কোথাও নিজ থেকে নিজের মতাদর্শ চাপিয়ে দিতে বা জ্বালাও পোড়াও করতে।

নিজেদের শিকড় উপড়ে শহুরে আয়োজন দিয়ে শেষমেশ কিছু হবে না। যদি হতো, ৭ মাসে ৮০ টার বেশি মাজার ভাঙার ঘটনাকে আপনারা পাত্তা না দিয়ে থাকতে পারতেন না। ফলে ইনক্লুসিভ হতে চাইলে প্রান্তিক মাজার দরগাগুলোতে যান। তাদের সঙ্গে বসুন কথা বলুন। বোঝার চেষ্টা করুন। এটা ব্যক্তির জন্যও সমান প্রযোজ্য।

বলছিলাম ইনক্লুসিভ হওয়ার কথা। নিজেদের শিকড় উপড়ে শহুরে আয়োজন দিয়ে শেষমেশ কিছু হবে না। যদি হতো, ৭ মাসে ৮০ টার বেশি মাজার ভাঙার ঘটনাকে আপনারা পাত্তা না দিয়ে থাকতে পারতেন না। ফলে ইনক্লুসিভ হতে চাইলে প্রান্তিক মাজার দরগাগুলোতে যান। তাদের সঙ্গে বসুন কথা বলুন। বোঝার চেষ্টা করুন। এটা ব্যক্তির জন্যও সমান প্রযোজ্য। কীভাবে মাজার সবাইকে নিজের আলিঙ্গনে নিতে পারে সেই রাজনীতি আর সংস্কৃতি বোঝার চেষ্টা করুন। নিজের আত্মাকে তার সঙ্গে মেলান। বলা বাহুল্য, খারিজি আর বেদাতের পর্দা চোখের সামনে রেখে সেটা পারবেন না। সেটা সরিয়ে দেখুন অনেক কিছু পাবেন। কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করছেন, আমি কেন মাজার নিয়ে এত কনসার্ন! প্রথম কারণ এটাকে আমি আমার শিকড়ের সঙ্গে অনুভব করি। মাজারের কোল ঘেঁষে আমার বেড়ে ওঠা। দ্বিতীয়ত, সমাজে এদের নিয়ে বলার মানুষ খুবই কম। ফলে হৃদয়ের তাড়না থেকে আমি লিখি, বলি। বলে যাব এবং লিখে যাব।

মনে রাখবেন ভারত যদি বিজেপির হিন্দুত্ববাদের দঙ্গল থেকে বেরোতে চায়, তবে তাকে মঈনুদ্দিন চিশতী, নিজামুদ্দিন আউলিয়া আর বখতিয়ার কাকীর মাজার থেকে শুরু করতে হবে। আর আমাদের ফিরতে হবে শাহজালাল, বদর শাহ আর শাহ মখদুমের মতো মাজারগুলোতে। এর আর কোনো বিকল্প আমি দেখি না। শহুরে কালচারাল সমাবেশে তো একেবারেই না।

তারিখ: ২৪ মার্চ ২০২৫

ফেসবুক পোস্ট: ৭

মাজার-দরগা ভাঙায় পোষাচ্ছে না, এখন দেখি শিরক বেদাতের দোহাই দিয়ে ২০০ বছর আগের গাছ কেটে ফেলেছে। সমস্যাটা কোথায় আসলে? আহা গাছ! তেমন এক গাছের ডালে বসে দরবেশ শেখ ফরিদ বহুদিন আল্লাহর নামে ধ্যান করতে করতে আউলিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। যে ডালে তিনি বসেছিলেন একদিন সে ডালে এসে বসল একটা কাক। ক্ষুধার্ত কাক খাদ্য চাইলে তিনি তার শরীর থেকে খাবার গ্রহণ করতে বলেন। কাক তাঁর দেহে এক টুকরা মাংস পেল না৷ কাক অসন্তুষ্ট হলে তিনি কাককে বাম চোখ খেতে বলেন। কাক সেই চোখ খেয়ে উড়ে চলে যায়। এরপর তার অন্য চোখ আরেকদিন খেয়ে যায় আরেকটা কাক। এভাবে দুই চোখ হারিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে দুনিয়ার সবকিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছেন৷ এভাবেই আলোকপ্রাপ্ত হয়ে শেখ ফরিদ স্বর্গীয় জ্ঞান অর্জন করেন৷ চট্টগ্রামের ষোলোশহরের বিখ্যাত ঝরনাটা সে কারণেই ‘শেখ ফরিদের চশমা’ নামে পরিচিত। ডাকাত নিজাম উদ্দিনকে সঠিক পথের সন্ধান নাকি তিনিই দিয়েছিলেন, যিনি পরে নিজামউদ্দিন আউলিয়া হয়ে বিখ্যাত হন। ‘পূর্ববঙ্গ গীতিকায়’ শেখ ফরিদকে নিয়ে লেখা হয়েছিল—

‘তারপর মানি আমি ফকির সেক ফরিদ

নেজাম আউলিয়া মানম তান সাহারিদ’

এখন এটাকে কিংবদন্তি ভাবেন বা কারামত, বাস্তবতা হচ্ছে এসব থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে৷ যা অন্ধ হয়ে ২০০ বছরের পুরোনো গাছ কাটতে কাটতে কখনোই শিখতে পারবেন না। শেখ ফরিদ দুই চোখ হারিয়ে সব দেখেছিলেন, আর আপনাদের দুই চোখ থাকলেও আত্মা অন্ধ হয়ে গেছে।

তারিখ: ৫ মে ২০২৫

আরম্ভ

হালকা চালের ফেসবুক পোস্ট আকারে বিভিন্ন সময় ওপরের লেখাগুলো লেখা। এগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মাজার নিয়ে লেখার ব্যাপারে তাড়িত হয়েছিলাম, সেই ইঙ্গিত ধরে রাখতেই এই পোস্টগুলো এখানে তুলে আনা। তাৎক্ষণিক আবেগতাড়িত হলেও এই লেখাগুলো মাজারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্রটাকেও তুলে ধরতে যথেষ্ট। মাজার নিয়ে আমার এই সব লেখা যে স্রেফ লেখার জন্য লেখা নয় সেটাও এ পোস্টগুলোয় স্পষ্ট। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমি মাজার নিয়ে কোনো গবেষণাধর্মী লেখা লিখছি না। এটা মূলত মাজারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার খতিয়ান। কেন মাজার নিয়ে লেখা আমার দায়িত্ব, কেন এটার সঙ্গে আমার এক ধরনের আবেগের সম্পর্ক আছে তাও ওপরের পোস্টগুলোয় অনেকটা স্পষ্ট। ফলে আমি এখানে যা লিখব সবই মূলত মাজার নিয়ে আমার বোঝাপড়া। কী ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতায় মাজার গড়ে উঠল সেটা বোঝারও একটা চেষ্টা থাকবে। ফুটনোট আকারে আরেকটা কথা বলে রাখি, ফেসবুক পোস্টের কিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তি অন্য লেখাগুলোয় থাকতে পারে। কিন্তু ধারবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখতে সেই পুনরাবৃত্তিগুলো বাদ দিলাম না। পুরো লেখাটা পড়তে পরের পর্বে চোখ রাখুন।

কবি ও কথাসাহিত্যিক

জন্ম ১৯৮৮, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর। প্রকাশিত বই : সূর্যাস্তগামী মাছ (কবিতা) ব্রায়ান অ্যাডামস ও মারমেইড বিষ্যুদবার (কবিতা) শেফালি কি জানে (না কবিতা, না গল্প, না উপন্যাস) ক্ল্যাপস ক্ল্যাপস (কবিতা) দ্য রেইনি সিজন (কবিতা) প্রিয় দাঁত ব্যথা (কবিতা) বিষাদের মা কান্তারা (উপন্যাস) সন্তান প্রসবকালীন গান (কবিতা)