শৈশব-কৈশোরের নির্জন বিকেল, উৎসবমুখর রাত কিংবা গ্রামীণ জীবনের নীরব বিস্ময়ে মাজার এক অদ্ভুত টান রেখে যায় মানুষের মনে। লেখক হাসনাত শোয়েব তাঁর নতুন ধারাবাহিকে ফিরে গেছেন সেই টানে—ব্যক্তিগত স্মৃতির অলিগলি পেরিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে মাজার কেবল আধ্যাত্মিক আশ্রয় নয়, বরং হয়ে উঠেছে লোকজ সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতীক। গণমানুষের ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে সেখানে মিলন, সমবেদনা ও একাত্মতার অনুভব। কিন্তু এই আশ্রয়ের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে সাম্প্রতিক এক অন্ধ প্রবণতা—মবের হামলায় মাজার ভাঙার অপসংস্কৃতি। শোয়েব তাঁর লেখায় এর অন্তর্লীন কারণ ও সামাজিক অভিঘাত অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিন পর্বের এই ধারাবাহিকের আজ প্রকাশিত হলো এর শেষ পর্ব।

একজন আউলিয়া তার ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও সদগুণের কারণে শুরু থেকেই সম্মানীয় হন। প্রকৃত পীর ন্যায়পরায়ণ ও পরোপকারীও হয়ে থাকেন। তারা ভাবনার এমন এক স্তরে থাকেন, যেখানে তারা সমস্ত বিভক্তির ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে আপন করে নিতে পারেন। এভাবেই ভিন্ন ধর্মের মানুষেরা পীরের প্রতি আকৃষ্ট হন। হয়তো শেষ পর্যন্ত ধর্মান্তরিত তারা হতে পারেন না, কিন্তু পীর, অলৌকিকত্ব, স্পিরিটের প্রতি বিশ্বাসটুকুও অটুট থাকে। সেই বিশ্বাস ও আস্থায় বংশানুক্রমিকভাবে সংক্রমিত হয়ে এখনকার সময় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক অলি-আউলিয়াদের শক্তি সম্পর্কে লিখেছেন, ‘ধর্ম্মান্ধ ও গোঁড়া বিজেতৃগণের আপ্রাণ চেষ্টা যেখানে নিতান্তই ব্যর্থ ও নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হইয়াছে, মুসলমান সাধকদের উদার ভাব ও শান্ত প্রবর্ত্তণনা সেখানে আশ্চার্য্যরূপে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। সকলস্তর ও সকল সম্প্রদায়ের সহিত অবাধ মিলনের দ্বারা, বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে এই মুসলমান সাধকগণ যোগসূত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।’

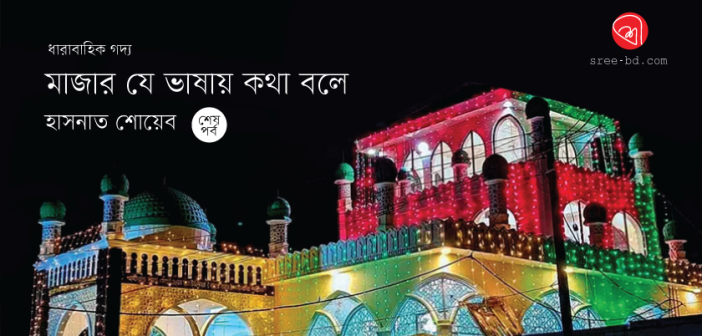

মজু ভান্ডার দরবার শরীফ

এনামুল হকের এই কথাগুলোয় এতটুকু স্পষ্ট যে, ইসলাম এখানে উগ্রবাদী ও গোঁড়াদের দ্বারা পরিচিত হয়নি। আমরা যদি আজকের দিনে সালাফিদের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করি তাহলেই বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাবে। এমন গোঁড়ামির ভেতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্কগুলো গড়ে ওঠার সুযোগ হয়নি। কিন্তু পীর আউলিয়ারা সেই ভেদ নিমেষেই ভেঙে দিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আরেকবার এনামুল হকের দ্বারস্থ হওয়া যাক, ‘চিরদিনই মানব-আত্মা পরস্পরের সন্ধান ও পরিচয় লাভে উন্মুখ; চিরকালই মানুষ মানুষকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে, চিনিতে সাধনা করিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে বিজয়-মদ-মত্ততার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, এবং মর্ম্মন্তুদ পরাজয়ের লজ্জাকর অপমান বিস্মরণের সঙ্গে সঙ্গে, অন্যান্য দেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও, বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া, হৃদয়ের সন্ধান ও বুঝিবার বিশ্বজনীন প্রচেষ্টা, জোরের সহিত চালিয়াছিল। কিন্তু দেশের উভয়দিক হইতে এই যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, ইহাকে রূপ-দিয়াছিল কে? ইহাকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল কাহারা? এই বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন আমার নিকট নানাশাস্ত্রালোচনা-মুখর ও নানা সংস্কারের জন্মস্থান বঙ্গদেশের অসংখ্য মন্দির ও মস্জিদ্ হইতে, এদশের দর্বী্শ্ বা চলিত কথায় দরবেশ আখ্যাধারী মুসলমান সাধকদের প্রাচীন পণকুটীর ‘আস্তনহ্’ অর্থাৎ আস্তানা বা আশ্রমগুলিকে সমধিক পুণ্যময় পীঠস্থান বলিয়া মনে হয়। … এই ‘আস্তানহ্’গুলিই উভয়ের মিলন-মন্দির,— মস্জি্দ্ ও মন্দির নহে; তাই, আমার নিকট অতি প্রিয় ও পুণ্যময়।’

সর্ব প্রাণের বাহক হওয়ার কারণে বারবার আক্রান্তও হতে হয় মাজারকে। কিন্তু তবুও মাজার ধ্বংস হয় না। কারণ ওই যে মানুষের অসহায়ত্ব। তাকে যে কিছু না কিছু আঁকড়ে ধরতে হয়। আর আঁকড়ে ধরার সাকার প্রতিরূপ হিসেবে মানুষ বারবার মাজারকে বেছে নেয়।

সর্ব প্রাণের বাহক হওয়ার কারণে বারবার আক্রান্তও হতে হয় মাজারকে। কিন্তু তবুও মাজার ধ্বংস হয় না। কারণ ওই যে মানুষের অসহায়ত্ব। তাকে যে কিছু না কিছু আঁকড়ে ধরতে হয়। আর আঁকড়ে ধরার সাকার প্রতিরূপ হিসেবে মানুষ বারবার মাজারকে বেছে নেয়। তবে ভিন্নধর্মাবলম্বীদের মাজারমুখী হওয়ার কারণে নানা ধরনের ট্যাগের মধ্যেও পড়তে হয় মাজারপন্থীদের। যেমন একটি খুবই পরিচিত ট্যাগ হচ্ছে মাজারপূজারী বা বেদাতি। এর ভেতর দিয়ে মাজারকে পৌত্তলিক দেখানো এবং হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করার একটা প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু আগেই বলেছি মাজার উপমহাদেশীয় কোনো ঘটনা নয়। মুসলিম অধ্যুষিত প্রায় সব অঞ্চলে মাজারের ব্যাপক উপস্থিতি আছে। শুধু সিরিয়ার দামেস্কেই নাকি ১৯৪টি মাজার আছে। এমনকি মুসলমান রাষ্ট্র নয় এমন অঞ্চলেও মাজার আছে। চীন, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মাজার রয়েছে। ইরাকের কারবালায় যেমন ইমাম হোসাইন (রা.) এর মাজার আছে। ইরাকের বসরায় আছে হাসান আল বশরীর মাজার। এমন প্রচুর মাজার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেই একই আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর অলিদের মাজারগুলো। ফলে কিছু সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান থাকলেও মাজার শেষ পর্যন্ত হিন্দুয়ানি কোনো ঘটনা নয়। বরং হিন্দু-মুসলিম আন্তধর্মীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্প্রীতির মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে এই মাজারগুলো।

মাজারের প্রাণ, মাজারের প্রকৃতি

প্রাণ-প্রকৃতি মাজারের গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য একটা দিক, যা নিয়ে সবচেয়ে কম আলোচনা হয়৷ মাজারের প্রাণ-প্রকৃতি বলতে মূলত মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে বোঝা হয়। এটি শুধু ধর্মীয় তীর্থস্থান নয়, বরং বহুমাত্রিক জীবনপ্রবাহের কেন্দ্র। বাংলাদেশের মাজারগুলোতে গেলেই প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা নানা ধরনের প্রাণের সমাগম দেখা যায়। মাজারগুলো গড়েই ওঠে এমন জায়গায় যা বৈচিত্র্যময় প্রাণের বিকাশের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের অনেক মাজার নদীঘেরা পরিবেশে, পাহাড়ের কোলে কিংবা বনাঞ্চল ঘিরে গড়ে উঠেছে। এর মূল কারণ পীর-সুফি-দরবেশরা সাধারণত ভিড় এবং জনসমাগম এড়িয়ে একান্তে নিজেদের ধ্যান ও তাসাউফের চর্চা করতেন। পরবর্তীতে তাদের খানকা এবং মাজারগুলো গড়ে উঠে সেই নির্জন স্থানকে ঘিরে। এরপর মানুষের পদচারণায় সেই অঞ্চলটি জনমুখর হলেও ভক্তদের ভক্তির কারণে অক্ষত থেকে গেছে সেখানকার প্রাণ-প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্র।

চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামির মাজারের বিরল প্রজাতির কচ্ছপ যা মূলত গজালি-মজালি নামে পরিচিত, শাহজালালের মাজারের জালালি কবুতর কিংবা টিলার ওপর সবুজে ঘেরা গরম বিবির মাজার, সবকিছুই কোনো না কোনোভাবে প্রাণ-প্রকৃতির বিকাশের উর্বর ক্ষেত্র হয়ে হাজির আছে অনেক বছর আগে। অনেক ক্ষেত্রে মাজারগুলো এখন পর্যন্ত বিরল ও লুপ্তপ্রায় প্রাণের আধার হয়ে আছে। মাজারকে ঘিরে গড়ে ওঠা প্রাণ-প্রকৃতি নিয়ে পাভেল পার্থর লেখা একটা আর্টিকেলের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে৷

‘মাজার, মৗঞ্জঝি থান, মাংরুদাম ও মব-মীমাংসা’ শিরোনামের এই লেখার এক জায়গায় পাভেল লিখেছেন, ‘নরম খোলের কচ্ছপ, কুমির বা প্রবীণ গাছেরা: দেশের যে মাজার-দরগাগুলোতে আমি গিয়েছি, প্রায় প্রতিটিকেই সব শ্রেণি-বর্গের মানুষের জন্য পাবলিক স্পেস হিসেবে দেখেছি। করপোরেট হাতছানি বা নিও-লিবারেল কনজিওমারিজম আমি খুব টের পাইনি। তবে আমাকে সর্বদা বিমুগ্ধ করেছে মাজারের প্রাণ-প্রকৃতি সংরক্ষণ দর্শন। বহু মাজার-দরগায় এত প্রবীণ গাছ আছে, যা দেশের প্রাকৃতিক ইতিহাসের জন্য খুবই গুরুত্ববহ। মাজার এলাকায় বহু পাখি, বানর, কাঠবিড়ালি, বাদুড়, সাপ, গুইসাপসহ বহু বন্যপ্রাণীর নিরাপদেই বিচরণ করতে দেখা যায়। এরা চিড়িয়াখানার মতো সর্বত্র বন্দি নয়। জীবনে প্রথম সিলেটে, হজরত শাহজালাল মাজারে প্রবীণ গজার ও জালালি কবুতরের ঢল দেখে আমার ঘোর কাটেনি বহু বছর। সিলেটের চাষণী পীরের মাজার বা টাঙ্গাইল রসুলপুরের জয়েনশাহী মাজারে বহু বানর নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যায়। চট্টগ্রামে বায়েজিদ বোস্তামির মাজারে নরম খোলের কালো কচ্ছপ আছে যা দেশে উন্মুক্ত জলাভূমিতে বিরল। বাগেরহাটের খানজাহান আলী (রহ.)-এর মাজারের ধলা পাহাড় আর কালা পাহাড় কুমিররা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সাক্ষী।’

কিন্তু এই সাক্ষীকে নষ্ট আর ধ্বংস করার নানা অপচেষ্টাও আছে। অনেকবার শুনেছি বায়েজিদ বোস্তামির মাজারের গজালি মজালিকে বিষ দিয়ে মারার চেষ্টার কথা। শিরক বেদাতের দোহাই দিয়ে মাজার ঘিরে থাকা শতাব্দী পুরোনো গাছ কাটা হয়। অযথা হস্তক্ষেপ করে পুরো বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের অপচেষ্টাও কম নয়। কিন্তু এরপরও মাজার তার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। শত শত বছর ধরে তো চেষ্টা তো কম হয়নি৷ মাজারের প্রাণ ধ্বংস করার চেষ্টায় কতিপয় দুর্বৃত্ত সব সময় ছিল। এ জন্য ধর্মীয় গোঁড়ামিকে ঢাল বানানো হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কেউ না কেউ রুখে দাঁড়ায়। কোনো না কোনোভাবে এই স্পিরিট বেঁচে থাকে। তবে এটাও ঠিক যে এই বৈচিত্র্যময় প্রাণের বিকাশ অনেকটাই সংকুচিত হয়ে এসেছে। সেটা অবশ্য সামগ্রিকভাবে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ ধ্বংসের কারণে হয়েছে। মানুষ এখন যদি নতুন করে সব শুরু করতে চায়, তবে চাইলে মাজার থেকেও শুরু করা যায়। মাজারগুলোই যে এখন সর্ব প্রাণের আশ্রয় হিসেবে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে।

মাজার থেকে বাজার

মাজারের সংস্কৃতিই অনেক সময় সেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক রুচিকে চালিত করে। একজন পীর বা আউলিয়া তার দর্শন ও ভাবনা দ্বারা একটা অঞ্চলের মানুষকে প্রভাবিত করেন। পরে তার মাজারকে ঘিরেই পরিচালিত হয় পুরো অঞ্চল। মাজারের পরিচয় দিয়েই সেই অঞ্চল পরিচিতি লাভ করে। যেমন সিলেট বললে মানুষ হজরত শাহজালালের মাজারই বুঝে। আর চট্টগ্রামকে তো মানুষ চেনেই বারো আউলিয়ার দেশ হিসেবে। এই যে পরিচিতি পাওয়া এটা জনবিচ্ছিন্ন থেকে বা সীমাহীন প্রভাব না রেখে সম্ভব হয় না। এটি করতে গিয়ে অবশ্য দুটি বিষয় ঘটে। প্রথমত পীরের মতাদর্শ সেই অঞ্চলের মানুষকে প্রভাবিত করে। আবার ওই অঞ্চলের চিরায়ত যে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো সেটাও পীরকে তার মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে। এরপর ধীরে দুটো মিলে গিয়ে একটা সাধারণ পাটাতন তৈরি করে।

স্থানীয়করণ ছাড়া কোনো মতাদর্শ প্রচার করা যে সম্ভব নয়, সেটার প্রমাণ পীর আউলিয়ারাই। তারা জানতেন আঞ্চলিকতাকে ‘অপর’ করে মানুষের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব না। জোর জবরদস্তি করে হয়তো সাময়িকভাবে সফল হওয়া যায়। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে মতাদর্শিক সাফল্য পেতে হলে দর্শন ও স্থানিকতার মধ্যে একটা বোঝাপড়াতে আসতেই হবে। নয়তো নিজের মতাদর্শ নিয়ে পায়ের নিচে মাটি শক্ত করে দাঁড়ানো যাবে না।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে আমরা শৈশব থেকেই দেখেছি মাজার কতটা শক্তিশালী। আমাদের সাংস্কৃতিক সামাজিক আয়োজনে মাজার কীভাবে মিশে যাচ্ছে। বাচ্চার জন্ম, খতনা, পরীক্ষা, চাকরি, বিয়ে এবং মৃত্যু সবকিছু মাজার থেকেই শুরু হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির পুরো জীবনচক্রের ভেতর মাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হিসেবে থেকে যায়। ভালো কিছু করতে হবে, মাজার জেয়ারত করে শুরু করতে হবে। খারাপ কিছু থেকে পরিত্রাণ পেতেও পীরের দরগায় ১০-২০-১০০ টাকা দিতে হবে। গাছের প্রথম আম থেকে মুরগির প্রথম ডিম, সবটাই মাজারে যাবে। এমনকি মানুষের কথা বলা কিংবা গ্রামীন ভাষা কাঠামোর মধ্যেও মাজার পীরের একটা আলাদা অবস্থান থাকে। কাবাডি খেলতে গিয়ে পীর বদরের নাম উচ্চারণ করা তেমন কিছুরই দৃষ্টান্ত।

আহুলা দরবার শরীফ

এগুলো এমন না যে খুব বলে কয়ে করছে বা কেউ করাচ্ছে। এগুলো মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামনে আসে। মাজার এলাকার মানুষ হিসেবে আমরা এভাবেই বড়ো হয়েছি। ফলে এসব আমাদের আলাদা করে শিখতে হয়নি। আমাদের বেড়ে ওঠার ভেতরই এসব জড়িয়ে থাকে। যে কারণে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক ভাবনা চিন্তার দোহাই দিয়ে আমরা হয়তো সাময়িকভাবে মাজার থেকে বেরিয়ে আসি, কিন্তু আমাদের ভেতরে গড়ে ওঠা মাজার কখনোই আমাদের ছেড়ে যায় না। জরুরি সময়ে ঠিকই আমরা পাশাপাশি দাঁড়াই। একে অপরের জন্য লড়াই করি। এই লড়াইটাই আমাদের মাজারের একজন করে তোলে। আমরা বুঝতে পারি মাজার আমাদের অস্তিত্বের এমন চিহ্ন, যাকে কেউ চাইলেই মুছে ফেলতে পারবে না। মাজারকে কখনো মুছে ফেলা যায় না। মাজার এমনই!

চট্টগ্রাম অদ্ভুত এক শহর। পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরকে সাক্ষী রেখে এই শহরকে সালভাদর দালির পেইন্টিংয়ের মতো করে সাজিয়েছে প্রকৃতি। নদীর ভেতর পাহাড় ঢুকে যাওয়া কিংবা সবুজ চিরে নীরবে বেরিয়ে যাওয়া লেক অথবা বিচিত্র এক ভাষায় কথা বলা অদ্ভুত সব মানুষ। এর সবটাই যেন কেউ চিত্রনাট্য লিখে আপন মনে সাজিয়েছে। এখনকার অশ্লীল নগরায়ণ ও বীভৎস শিল্পায়নের পরও বুঝতে কষ্ট হয় না যে এক সময় এই শহর কতটা নৈসর্গিক ছিল। প্রকৃতির এমন প্রিয় পাত্রের প্রেমে পরেই এখানে এসে ধ্যানমগ্ন হয়েছেন অলি আউলিয়ারা।

বারো আউলিয়া

এখানে যেসব আউলিয়া এবং তাদের মাজার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সবাই চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক। এমন না যে আঞ্চলিকতার টানে এটা করা। চট্টগ্রাম বেছে নেওয়ার মূল কারণ আমি এসব মাজার খুব কাছ থেকে দেখেছি। এসব মাজার আমার কাছে হাতের তালুর মতো চেনা৷ চট্টগ্রামের বাইরের মাজারগুলোয় আমার তেমন যাওয়া হয়নি বা গেলেও সেসব নিয়ে লেখার মতো যে অভিজ্ঞতা তা আমার নেই৷ আর মাজারে গেলেই শুধু মাজার নিয়ে লেখা যায় না। সেই পরিবেশ প্রতিবেশ এবং সংস্কৃতি সবকিছুর সঙ্গে পরিচয় থাকা লাগে। সে কারণেই মূলত আমার চট্টগ্রামকে বেছে নেওয়া। কারণ চট্টগ্রামকে আমি চিনি৷

চট্টগ্রাম অদ্ভুত এক শহর। পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরকে সাক্ষী রেখে এই শহরকে সালভাদর দালির পেইন্টিংয়ের মতো করে সাজিয়েছে প্রকৃতি। নদীর ভেতর পাহাড় ঢুকে যাওয়া কিংবা সবুজ চিরে নীরবে বেরিয়ে যাওয়া লেক অথবা বিচিত্র এক ভাষায় কথা বলা অদ্ভুত সব মানুষ। এর সবটাই যেন কেউ চিত্রনাট্য লিখে আপন মনে সাজিয়েছে। এখনকার অশ্লীল নগরায়ণ ও বীভৎস শিল্পায়নের পরও বুঝতে কষ্ট হয় না যে এক সময় এই শহর কতটা নৈসর্গিক ছিল। প্রকৃতির এমন প্রিয় পাত্রের প্রেমে পরেই এখানে এসে ধ্যানমগ্ন হয়েছেন অলি আউলিয়ারা। ফখরুদ্দীন মোবারক শাহর রাজত্বকালে পীর বদর এখানে এসে জিন পরিদের চেরাগ জ্বালানোর জায়গা চেয়ে নিয়েই আবাদ করেছিলেন চট্টগ্রাম শহর। যদিও চট্টগ্রামে মুসলিমদের আগমনের ইতিহাসটা আরও পুরোনো। মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশেই আরব বণিকদের চট্টগ্রাম আসা। সত্যতা জানা না গেলেও চট্টগ্রামে আরবেরা একটি আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে কথিত আছে। যদিও সেসব এই লেখায় প্রাসঙ্গিক নয়। তবে মুসলমানরা এখানে যেভাবেই আসুক। এই শহরটির আত্মা যে সুফি সাধকদের হাত ধরে তৈরি হয়েছে তা সন্দেহাতীত। চট্টগ্রামকে যে বারো আউলিয়ার দেশ বলা হয় সেটা আগেই বলেছি। তবে বারো আউলিয়া নয়, চট্টগ্রামে এখন কয়েক শ আউলিয়ার মাজার রয়েছে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবদুল করিমের মতে, বারো আউলিয়া বলার কারণটা সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ খানের বংশলতিকা পাঠ করলেই বোঝা যায়। তার মতে, অন্তত সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে চট্টগ্রামকে বারো আউলিয়ার দেশ বলে পরিচয় করানো হয়। তবে এখানেও চমক আছে। মোহাম্মদ খানের লেখায় বারো আউলিয়ার মধ্যে মাত্র ৫ জনের নাম জানা যায়। কদল খান গাজী (কদল শাহ), বদর আলম, শায়খ শরীফ-উদ-দীন, মাহি আনোয়ার ও হাজি খলিল পীর। আবদুল করিমের সন্দেহ, খান সাহেব নিজেও ১২ জনের নাম জানতেন না। এ ছাড়া আবদুল করিম বেশ কিছু তালিকা খুঁজে বের করেছেন। যদিও সেখান থেকে বারো আউলিয়া খুঁজে বের করা খড়ের ভেতর থেকে সুঁই বের করার মতো।

এরপরও বিভিন্ন গবেষকের সন্ধানে ১২ জনের মধ্যে যে ১০ জনের নাম পাওয়া গেছে তারা হলেন সুলতান বায়েজিদ বোস্তামি, শায়খ ফরিদ, বদর শাহ, কাতাল পীর, মোহছেন আউলিয়া, শাহ পীর, শাহ উমর, শাহ বাদল, শাহ চাঁদ আউলিয়া, শাহ জায়েদ।

তবে চট্টগ্রামে বারো আউলিয়া নামে একটা জায়গা আছে। যেটি চট্টগ্রাম-ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডের কুমিরা নামের স্থানে অবস্থিত। এই মাজার বারো আউলিয়া নামে প্রসিদ্ধ হলেও, এখানে যে কবরগুলো আছে সেগুলো আসল নয় বলে মন্তব্য করেছেন আবদুল করিম। তাঁর বর্ণনাতেই জানা যাক, ‘কয়েকটি কবর ঘিরে পাকা দেয়াল রয়েছে, তবে কবরগুলো আকারে স্বাভাবিকের চেয়ে ছোটো, দেয়াল প্রাচীন নয়৷ কবরের প্রাচীনতা সম্পর্কেও কেউ কিছু বলতে পারে না। কবরের আকার ছোটো হওয়ার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, চট্টগ্রাম শহরের কাতালগঞ্জে পাঁচলাইশ থানার সম্মুখে কাতাল শাহ বা কত্তাল শাহর নামে পরিচিত কবরও আকারে ছোটো। এগুলো হলো জওয়াব, তাঁরা কেউ এখানে সমাহিত নয়, তবে তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে ছোটো আকারের কবর বানিয়ে রাখা হয়েছে।’

আগেই বলেছি মাজারের চিহ্নটাই মূলত মাজার। এইসব কবরে কেউ শায়িত থাকুন বা না থাকুন। মানুষ তাদের ভক্তি, আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে এখানে হাজির হন৷ মাজারকে অছিলা করে নিজেদের আরজি জানিয়ে যান। এই আশ্রয় চাওয়া, এটাই মূলত মাজারের শক্তি। এই শক্তিই হাজার বছর ধরে প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে মাজারকে। এই প্রাসঙ্গিকতা যে খুব দ্রুত শেষ হচ্ছে না তাও মোটামুটি অনুমেয়।

পাঠ করুন: মাজার যে ভাষায় কথা বলে : পর্ব ১

পাঠ করুন: মাজার যে ভাষায় কথা বলে : পর্ব ২

কবি ও কথাসাহিত্যিক

জন্ম ১৯৮৮, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর। প্রকাশিত বই : সূর্যাস্তগামী মাছ (কবিতা) ব্রায়ান অ্যাডামস ও মারমেইড বিষ্যুদবার (কবিতা) শেফালি কি জানে (না কবিতা, না গল্প, না উপন্যাস) ক্ল্যাপস ক্ল্যাপস (কবিতা) দ্য রেইনি সিজন (কবিতা) প্রিয় দাঁত ব্যথা (কবিতা) বিষাদের মা কান্তারা (উপন্যাস) সন্তান প্রসবকালীন গান (কবিতা)