এক.

সে এক রাষ্ট্র আছে, বাহ্যত তার নির্ধারিত অখণ্ড ভূভাগ নিয়েই দণ্ডায়মান সে। তবে গোপনে-ভেতরে অনেক অনেক অনেকদিনই হয়, সেই রাষ্ট্র-ভূখণ্ডটিকে খণ্ডে খণ্ডে দখল করে নিয়েছে নব্যশ্রেণীর অভিসন্ধিপরায়ণগণ। এবং দেশটির ভেতরেই তারা গড়ে তুলেছে খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্র। গড়ে উঠেছে নব নব স্বার্থশাসিত ছোটো ছোটো দেশ, প্রাচীন আমলের গড়-ঘেরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রগুলোর মতো। বর্তমানের নয়াজাতের এই গড়-বেষ্টিত ক্ষুদ্র ভূভাগে নানা মাপের ক্ষমতাসীনেরা আছে। তারা প্রত্যেকেই ব্যবসাদার। নানারকমের ব্যবসাদার এবং বিপুল মুদ্রাধারী। তারা নির্ভেজাল রকমের, শুধুই লাভঅন্বেষী ব্যবসাদার। ন্যায়-অন্যায় কাকে বলে, তারা তার খোঁজ রাখে না। রাখতে চায়ও না। তাদে র বিবেচ্য হলো শুধু মুদ্রা আয়, শুধু লাভ অধিগত করা। সমস্তটা দেশ-ভূখণ্ডের একটা সরকার আছে বটে; তবে সেটা কেবলই এক অপারগ, অকর্মণ্য, রোগাবোকা, বেদম লোভী আর ‘আল্লার নামে চলিলাম’ জাতের ধুকুর-পুকুর সরকার। সে আছে, অমন একটা সরকার থাকার প্রথা আছে বলে আছে। আর কিছু না।

ওই যে ব্যবসাদারগোত্রটি, এরাই সমস্তকিছুর নিয়ামক এবং নিয়ন্ত্রক। এদের কোনো কোনো দল খাদ্যবিক্রির ব্যবসা করে। কারো আছে চিকিৎসা-ব্যবসা। কারো নজর জমি-জিরেতের দিকে। ব্যাপক ও অশেষ ও তীক্ষ্ম ভূমিক্ষুধাগ্রস্ত এরা। এরা দুস্থ-দুর্বলের জমি গ্রাস করতে পারে, খালবিল এনমকী নদী পর্যন্ত গিলে খেতে পারে। অমনটা পারে বলেই এরা তাগড়া-জ্যাতা থাকতে পায়। অই জমিজমা এরা পলকের মধ্যে গিলে নেয়। তারপর একটু সময় পরে, সেইসব ভূমি এরা উগড়ে দেয়; এবং ওগড়ানো জমিগুলোকে বেচা-বিক্রি করে যেতে থাকে। কোনো কোনো মুনাফাখেকো গোত্র বেচতে থাকে দেয়াল। কেবলই চারটা দেয়ালই বেচে তারা। বেচতে থাকে এবং দেয়ালের বিবিধ মহিমা-মরতবার বিপুল ব্যাখ্যান দিতে থাকে। আর চোখে ঠুলি-পড়া আমজনতা দেয়াল কেনার জন্য পাগল পাগল হয়ে উঠতে থাকে।

এই খণ্ড রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এসব ব্যবসাপাতির এমন এমন বাজার তো আছেই, তবে ক্রমে এই ব্যবসাদারেরা একদিন, বেচাবিক্রির আরেকটা অতি রমরমা পণ্যের সন্ধান পেয়ে যায়। সেই পণ্য বাজারজাত করার জন্য বা বলা চলে, পণ্য গছিয়ে-গাছিয়ে বোকা-সর্বজনের শ্বাসরুদ্ধ করে তোলার জন্য, তখন তাদের কেউ কেউ গড়ে তোলে আরেকটা পরিখা-ঘেরাও তল্লাট। এই তল্লাটে ওই যে পণ্যটি অবাধে বিক্রি হতে থাকে, সেই পণ্যের নাম শিক্ষা ওরফে ডিগ্রী। এই ডিগ্রী বিক্রির বাজারে শতভাগ লাভ করে ওঠা যে অনেক সহজ, ব্যবসাদারেরা অচিরেই সেটা অনুধাবনে সক্ষম হয়। আর তারা প্রায় সকল গোত্রই, এইখাতে অর্থ লগ্নি করার জন্য মরিয়া হয়ে পড়ে। তারা দেখে যে, এইখানে অর্থ লগ্নি করলে কোনো অবস্থাতেই লোকসান আসবে না। লোকসান আসার কোনো উপায়ই নাই। বরং লগ্নি করার অল্পকালের মধ্যেই বিপুল মুনাফা ঘরে আসতে থাকে। আসতেই থাকে।

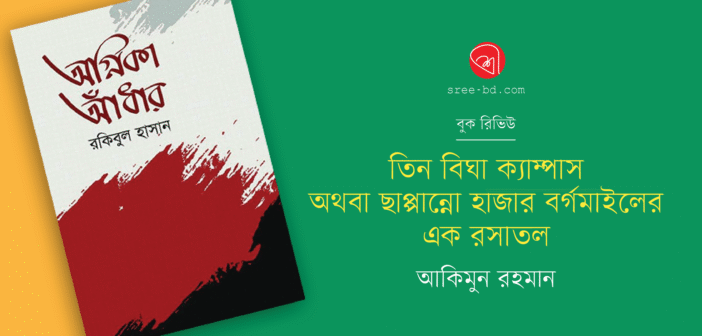

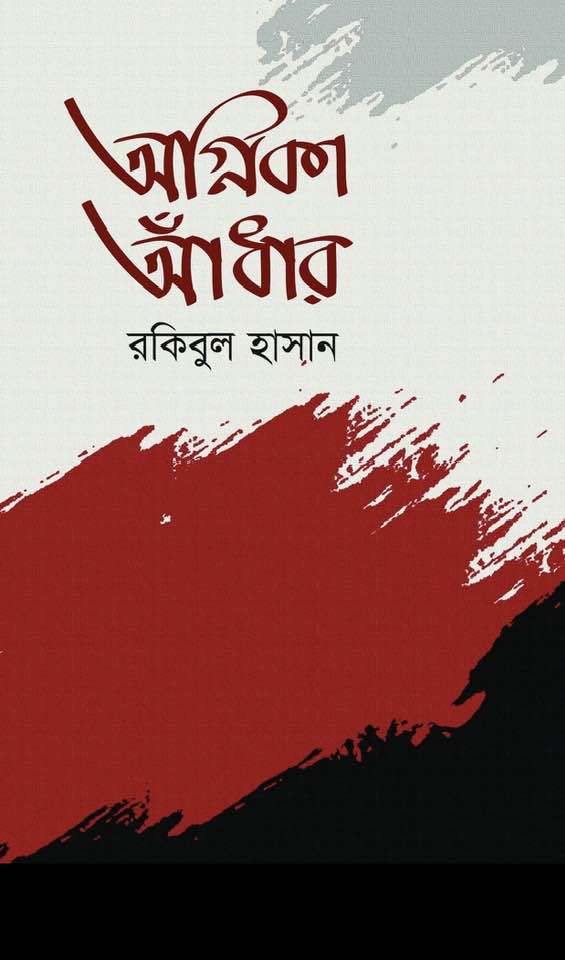

অগ্নিকা আঁধার | রকিবুল হাসান | প্রকরণ: উপন্যাস | প্রচ্ছদ: এ কে এম খালেকুজ্জামান | প্রকাশক: বটেশ্বর বর্ণন | মুদ্রিত মূল্য: ৭২০ টাকা | বইটি সংগ্রহ করতে এখানে ক্লিক করুন।

যে-ভূখণ্ড-বাজারে ওই ডিগ্রী-পণ্যটি অঢেল-অবাধ বিক্রি হতে থাকে, ওটিকে সিধা-সাধারণ লোকসকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামেই চিনতে থাকে; এবং ব্যবসাদারদের বাজানো ঢাক ও ঢোলের আওয়াজ থেকে তারা জেনে উঠতে থাকে যে, এইখানে সন্তানকে পড়তে পাঠানো মানেই হচ্ছে আখেরে মহালাভ। পাক্কা মহালাভ। এইখান থেকে ডিগ্রী কিনে ফেলা মাত্রই সন্তান লাভ করবে ‘ফুলশ্লিভ-কেরানী’ হবার সৌভাগ্য। কমপক্ষে পনেরো হাজার টাকার ‘স্টার্টিং সেলারি’ পাবার ভাগ্য হবে তার সুনিশ্চিত। তবে এই সৌভাগ্য লাভ তো বিনা-খর্চায় সম্ভব না! কিছু পেতে চাইলে আগে কিছু খরচ করা চাই। এমনই তো জগতের বিধান। কাজেই সন্তানের ডিগ্রী ক্রয়ের জন্য মোটা মোটা ‘সেমিস্টার ফি’ তুমি হে গার্ডিয়ান, দাও আগে এক হাতে। আরেক হাতে তুমি শেষে একদিন, সন্তানের সেই নিশ্চিত চাকুরি পাওয়ার সৌভাগ্যকে অবশ্যই পেয়ে যাবে। কোনো ‘সেশন জট’ বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াবে না তোমার সু-কিসমতের পথে।

লোকে উন্মত্ত অধীর হয়ে এই বাজারের পণ্য কেনার জন্য ঝাঁপায়ে পড়তে দেরি করে না একটুও। অবশ্য তারা না-ঝাঁপায়ে পড়ে করবেটাই বা কী! একে তো এইখানের ডিগ্রী-চাকুরির গরমাগরম লাভ পাওয়ার লালচখানা তাকে আন্দোলিত করতে থাকেই; সেই সাথে আছে নিজের অপরাগতা-অক্ষমতার বিষম কটু জ্বালা-যাতনাটার কামড়। বৃহত্তর দেশ-ভূখণ্ডের ‘পাবলিক ইউনিভার্সিটি’ যেমন তার সন্তানের জন্য আসন বাড়াতে কিছুমাত্র গা-নাড়াচ্ছে না, সন্তানটাও প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় টিকে ওঠার সামর্থ্য রাখছে না।

কেনো সেই সামর্থ্য হচ্ছে না তার? কিছুতেই কেনো সে ‘চান্স’ই পাচ্ছে না? কেনো এতো এতো কোচিং সেন্টারে দিবারাত্রি তাকে চুবিয়ে-ডুবিয়ে রেখেও সুবিধা করা যাচ্ছে না? সেই উত্তর খোঁজার দিকে কে যায় সেখানে? ‘পাবলিক-এ’ চান্স হয় নাই তো কী, ডিগ্রীবিক্রির বাজার তো বন্ধ না। ‘আসিবা মাত্র ভর্তি হইতে পারিবা’র উদার সুমন্দ ডাক, এই বাজারের দিকে দিকে অবিরাম বাজতে থাকে। যোগ্যতা-ফোগ্যতা, পড়ালেখা, মান-নিম্নমান কিচ্ছু এইখানে বিবেচ্য নহে। তুমি টাকা ছাড়ো, ভর্তি হও। ব্যস। নিজেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলার দরকার নেইই এখানে। এসবের জন্য ‘টাইম ওয়েস্ট’ করতে যাবা কেনো তুমি? অপ্রয়োজনীয় সেটা। একটুও দরকার নেই। তুমি খালি এসে ভর্তি হয়ে যাও। তাইলেই হবে। ডিগ্রী তুমি পাবাই পাবা। এই শিক্ষা-বিক্রির বাজার তার সব কয়টা দরোজা হাট-পাট করে খোলা রেখে দিয়েছে। এবং মুনাফা ঘরে তোলার অতি গমগমা দশা পেতে তার একটুও দেরী হয় নাই।

রকিবুল হাসান রচিত ‘অগ্নিকা আঁধার’ নামের উপন্যাসটি এই সেই ভূখণ্ডটিরই গল্প বলেছে, যেখানে চিহ্নিত রাষ্ট্রসীমানার ভেতরে জাগনা দিয়ে উঠেছে অনেকপ্রকার রাষ্ট্র। দেশের ভেতরেই যেইখানে আছে নানা জাতের দেশ। জনগণের সকলেই জানছে এইসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কথা, সকলের দর্শনেন্দ্রিয়ের সামনেই তো অবস্থান করছে অইগুলি। তারা চেয়ে আছে বটে এইসবের দিকে, কিন্তু কিছুই তাদের নজরে আসছে না।

এই সব কিছু হিতকর, নাকি মহা অহিতকর; সে-বিষয়টি খতিয়ে দেখার বোধ-বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি ও ফুরসত— কিছুই আর যেনো নেই সাধারণ জনতালোকের মগজে! তাদের মগজ ধোলাইয়ের প্রক্রিয়াটা এখানে সদা সক্রিয়। তাদের ভেতরের বোধশূন্য লোভীসত্তাটাকে চাখিয়ে তোলার জন্য, সেটাকে বহাল রাখার জন্য, ব্যবসাদারগণ সদা তৎপর। জনতা জানছে, এখন এমনই হতে হবে সবকিছু। নয়া শতকে এমনই হওয়াই বিধি। এমন হলেই জীবনে সার্থকতা লাভ সম্ভব। এমনই নষ্ট-ভ্রষ্ট বেচাবিক্রির হইহট্টগোলের চ্যাঁচে-প্যাঁচেই পড়ে থাকতে পারারই নাম জীবনে সাফল্য অর্জন। এমন করে থাকার জন্যই ব্যক্তি আদতে দেহ ধারণ করে। অন্য কোনো কারণেই নয়। এইসবের মধ্যে লেপটে যেতে পারাটাই জীবন। এইমতে বেঁচে থাকাটাই সত্যকার বাঁচা।

দুই.

ঔপন্যাসিক রকিবুল হাসান তাঁর ‘অগ্নিকা আঁধার’-এ গল্পে গল্পে অই সমস্ত কথাই আমাদের জ্ঞাপন করে যেতে থাকেন। বিস্তৃত দেশভূভাগের ভেতরে জাগনা-নেওয়া শিক্ষাবিক্রির জন্য বেআকুল খণ্ড-রাষ্ট্রটির গল্প বলাই তাঁর লক্ষ্য। সেটিই তিনি বলেন, বলেন অতি বিস্তৃতভাবেই; তবে পাঠক! আখ্যানের ভেতর দিয়ে একটুখানিক এগোলেই আপনাকে মস্ত এক ধন্দেও পড়ে যেতে হবে। হবেই। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এই যেমন এই আমি পাঠক, আখ্যান শুরু করার অল্প পরেই, অতি জটিল এক প্রশ্ন বা অমীমাংসা, আমাকে প্রায় আউলায়ে ফেলতে থাকে।

মনে হতে থাকে, এই আমি পাঠক কি এই ধূলিময় মর্ত্যভূমির রাষ্ট্রসংঘটির ভেতরে মাথা-উঁচোনো ছোটো এক নগর রাষ্ট্রের সাথেই তার চিনপরিচয় সারছি? নাকি অন্যকিছু? মনে হতে থাকে, এই আখ্যানটা কি বাস্তব দুনিয়ার আখ্যান? পাঠক কি এগোচ্ছে কোনো বাস্তব তল্লাটের গল্পের ভেতর দিয়ে? নাকি তা নয়! নাকি সে আসলে পৃথিবীর কোনো এক এলাকার গল্পের মধ্যে নেই? নাকি সে আদতে পৃথিবীর মধ্যেই নেই! এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসংঘগুলো তাহলে দোজখ বা নরক-তল্লাট! নাকি সত্যই এগুলো বিরাজ করে সেই বহু খণ্ডে খণ্ডিত গড়-ঘেরাও দেশটাতে?

পাঠে পাঠে এগোতে এগোতে অচিরেই, আচম্বিতেই, মনে হতে থাকে, প্রবল রকমেই মনে হতে থাকে, আমি আদতে পৃথিবীর কোনো এক এলাকাতেই আর নেই। আছি পরিক্রমণে, এক দোজখ পরিক্রমণে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঔপন্যাসিক রকিবুল হাসান আসলে আমাকে ঢুকিয়ে নিয়েছেন এক দোজখের ভেতরে। অই দেখো ওই দোজখের কদর্যতা, অই দেখো নোংরামো! কতো প্রকারের হতে পারে কলুষ, ওই দেখো দেখো। কলুষের দুর্গন্ধ কতো ধারালো হতে পারে, বুঝে নাও। কীভাবে তুমি হে পাঠক, সেই দুর্গন্ধের ধারালো ক্ষুরে ফালা ফালা হচ্ছো, দেখো সেটা। দেখো। এই দোজখের স্বাদ নাও, ক্লেদ বিস্ফোরণের আওয়াজকে নাও। আর অন্য ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে সেই ক্লিন্ন-ক্লেদিত দোজখকে সয়ে চলো, সয়ে চলো।

তবে ওইসব সইতে সইতেই আবার অন্য একপ্রকার খটকা মনে জাগতে থাকে। এই তল্লাট কী আদতেই নরক-তল্লাটই? আসলেই এটা দোজখ নাকি! এইখানে পাপ ও লোভের মস্ত বাজার বসেছে সত্য, কিন্তু মহামতি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ দোজখ-নরকের যেই যেই বৈশিষ্ট্য-বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেসবের সাথে রকিবুল হাসান বর্ণিত তল্লাটের মিল যেনো পাওয়া যাচ্ছে না!

প্রাচীনগণের কেউ কেউ বলেছেন, দোজখের মধ্যে পয়লা আসনধারী হচ্ছেন জাহান্নাম। সেখানে কেবলই আগুনের কারবার। পাপীগণ সেখানে ভয়ানক তপ্ত পুঁজ গিলবে আর তার অন্ত্র দগ্ধাতে থাকবে আর সে গোঙাতে থাকবে আর ভয়াল আগুনে নিরন্তর তার দেহ দগ্ধ হতে থাকবে, কিন্তু পুড়ে নি:শেষ হওয়া পাপীর কপালে নেই। তার ওই পোড়াপুড়ির শেষ নেই।

নরক বিষয়ে অন্য শাস্ত্রবিদেরা কি বলেন?

আমার জানতে পাই, ‘পৌরাণিক অভিধান’-এর সংকলক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার নরকশ্রেষ্ঠ রৌরব-এর এমত বিবরণ রচনা করেছেন: ‘এই রৌরবভূমি অতি উত্তপ্ত অঙ্গারসমূহে আচ্ছন্ন। পাপীরা এই ভূমিতে বিচরণ করে ও পদে পদে দগ্ধ হয়।’ (পৃষ্ঠা. ৪৮২)

কিন্তু ‘অগ্নিকা আঁধার’ কি পাপী-তাপীগণের এমন দগ্ধ হওয়ার গল্প বলে? বাস্তব আগুনে কি পুড়ছে তাদের পাপগ্রস্ত শরীর? তা তো না। এ-আখ্যান দেয় এক এমন এলাকার বিবরণ, যেখানে পাপীদের শায়েস্তা করার জন্য অগ্নি খর তেজা, দাউদাউ হয়ে নেই। পাপীদগ্ধকরণে বাস্তবঅগ্নি আসলে নেই এইখানের কোথাও। তবে অন্য অগ্নি আছে। লোভাগ্নি। অশেষ–অসীম লোভ-ক্ষুধার বেপরোয়া আগুন জ্বলে চলছে এইখানে, লোকসকলের চিত্তে ও দেহে। এইখানে লোভগ্রস্ত নরনারীরা আছে। নিত্য নিয়মিত অনৈতিক আচরণ করে চলে তারা। তারাই এইখানে দাপুটে, শক্তিমান, অজেয়, দুর্নিবার। আর সদা ধান্দারত।

এ এক থিকথিকে থকথকে বিবমিষা-উদ্রেককর ক্লেদের জগত। এইখানে, এই গলিত ক্লিন্ন বর্জ্যরে দুনিয়ায়, লিকপিকে দ্বিপদ কীটসকল উল্লাসে-গরিমায় আপনাকে কলুষের অতলে ডোবায়, আবার ভাসায়; ওঠায়-নামায়। রিরংসার লজ্জাশূন্য অনুশীলনে মত্ত থাকে, পরোয়াহীন শারীরী সম্পর্কের স্বেচ্ছাচারিতা করে চলে। কী এক স্বার্থসিদ্ধির তাড়নায় তারা ছুটছে, কেবলই ছুটছে। এইখানে নৈতিকতা, কিছুমাত্র গণ্য করার ব্যাপারই নয়। লোভই সত্য। লোভ মেটানোই সত্য। লোভ ও লালসাই এদের প্রায় প্রত্যেককে তাড়িয়ে নিতে থাকে। পদের লোভ, টাকাকড়ির লোভ, শরীরের লোভ, অযোগ্য হয়েও ক্ষমতাআসীন হওয়া লোভ, সমাজের অন্যদের চক্ষে সফল বলে চিহ্নিত হবার লোভ, অন্যদের অন্তরে অসূয়া জাগাবার লোভ, বিবিধ বস্তুগত সুবিধা পাওয়ার লোভ তাদের অন্ধ-অস্থির করে তুলছে।

অবাধে অকাতরে তারা দেহ ও আত্মাকে দুষিত-কলুষিত করতে থাকে। ওটি করতে তাদের কারোরই কিছুমাত্র গ্লানি হয় না। তাদের ভেতরে কোনো পাপবোধ কখনো জাগে না। দেহ দান ও দেহ গ্রহণ এইখানে মুদ্রাবিনিময়ের মতো অতি সাধারণ নিত্য বৃত্তান্ত। বিত্ত ও সামাজিক শানশওকত লাভই মুখ্য বিষয় তাদের জীবনে। নিপাট নির্মলতাকে কে চায়! জীবনে আরামের মসৃনতা পাওয়াটাই আসল। ওটাই তারা চায়। এবং এটাও এক বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এই নরনারীগণ প্রত্যেকেই শিক্ষা-বিক্রয় প্রতিষ্ঠানেরই কেউ না কেউ, কোনো-না-কোনোভাবে এরা প্রত্যেকেই উচ্চ ডিগ্রীধারীও। এরা কেউ শিক্ষক কেউ প্রশাসক। কেউ নারী কেউ পুরুষ। কিন্তু তারা রিরংসু সকলেই। দূষণগ্রস্ত তারা প্রায় প্রতিজনই।

ক্লেদ-কলুষ-রিরংসার উন্মত্ত কোলাহল এইখানে জেগেই থাকে নিরন্তর। দেহজাল বিছিয়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরোয়াশূন্য এইখানে নারীসকল; রতিরস পাওয়ার বিনিময়ে পুরুষ এইখানে নারীকে কিঞ্চিৎ অন্যায্য সুবিধা দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত।

এটা তবে কোন জগৎ? এর ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আমরা আচমকাই বুঝে উঠতে পারি, এটা বাসÍব-অগ্নি-দগদগা জাহান্নাম বা রৌরব নয়। এটা অন্য এক জগৎ। এই জগত অগাধ পাপ ও অনৈতিকতার অবাধ অনুশীলনের জগত। স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য সর্বজাতের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জনের জন্য উদগ্র এইখানের সকল বাসিন্দা।

ওই দ্বিপদগণের এই জগতে নাম তবে কি?

এই উচ্চতলও প্রকৃত অর্থে এক রসাতলই। কেদাক্ত, হানাহানি-কম্পিত, পাপ-ষড়যন্ত্র উথলাতে-থাকা রসাতল। এখানকার বাসিন্দাগণ শুধুই আদিম প্রবৃত্তিতাড়িত, স্বার্থান্বেষী কুচক্রী, সদা দ্বন্দ্বলিপ্ত। কেবলই চরিতার্থতার জন্য ছুটন্ত, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য। দু’একজন মানবিক করুণাপরিপূর্ণ মানুষ এখানে যে নেই, তা নয়। তবে দুষ্টের দুষ্টতার পীড়নে-পেষণে তারা হয়ে ওঠে ক্লিষ্ট নীরক্ত এবং অনেকাংশে পরাভূত।

এই জগতের নাম রসাতল। আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, এই স্থানের যর্থার্থ পরিচয়র ওটিই। একেই রসাতল নামে ডাকা হয়। এ এক অধোগতির ভূভাগ। অদ্ভুত অন্ধকারক্লিষ্ট জগত এটি, যেইখানে অভিসন্ধিপরায়ন দ্বিপদগণ স্বার্থ হাসিলের জন্য অক্লান্ত, সদা হানাহানিরত। ক্লান্তিহীন লজ্জাহীন গ্লানিহীন নষ্টদের বসতস্থল এটা; এই রসাতল।

এমন রসাতলের বিবরণই রচনা করতে চেয়েছেন উনিশ শতকের মধ্যভাগের জাঁদরেল দুই ফরাসি ঔপন্যাসিক এদমঁ গোঁকুর এবং জুলে গোঁকুর। এই দুই ভ্রাতা, ফরাসি বাস্তবতাবাদী সাহিত্য-আন্দোলনের দুই অগ্রগামী পুরোহিত, ফরাসি সমাজের নিম্নতলের বাসিন্দাদের জীবনাখ্যান রচনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। কারণ তাঁরা দেখতে পান, জীবনের অবিকৃত আদিরূপের সন্ধান পাওয়া সম্ভব শুধু ওই নিম্নতলে, ওই রসাতলে। সেইখানেই শুধুমাত্র এই দ্বিপদগণের আদিম আদি স্বভাবটি ও প্রকৃতিটি স্বরূপে বিরাজমান আছে। ওই মৌলিক আদিম প্রবৃত্তিশাসিত দ্বিপদ জীবনের রূপ, সমাজের উচ্চবিত্ত অথবা মধ্যবিত্তের ‘ড্রইংরুমে’ কখনো খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

এদিকে, রকিবুল হাসানের ‘অগ্নিকা আঁধার’-এর দ্বিপদগণ সমাজের উচ্চতলে অবস্থানরত। কিন্তু এই উচ্চতলও প্রকৃত অর্থে এক রসাতলই। কেদাক্ত, হানাহানি-কম্পিত, পাপ-ষড়যন্ত্র উথলাতে-থাকা রসাতল। এখানকার বাসিন্দাগণ শুধুই আদিম প্রবৃত্তিতাড়িত, স্বার্থান্বেষী কুচক্রী, সদা দ্বন্দ্বলিপ্ত। কেবলই চরিতার্থতার জন্য ছুটন্ত, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য। দু’একজন মানবিক করুণাপরিপূর্ণ মানুষ এখানে যে নেই, তা নয়। তবে দুষ্টের দুষ্টতার পীড়নে-পেষণে তারা হয়ে ওঠে ক্লিষ্ট নীরক্ত এবং অনেকাংশে পরাভূত।

তিন.

এই ভূভাগের অধিবাসীগণের একটা মাতৃভাষা আছে।

কী তার নাম!

মাতৃভাষার নাম বাংলা।

এই ভাষাটার এমনই নিয়তি, চিরকাল ধরে তাকে কেবল লাঞ্ছনাই পেতে হয়েছে। (আমরা ওই দেশের তৃণমূল পর্যায়ের মুখের ভাষায় এই লাঞ্ছনাকে যদি চিহ্নিত করতে যাই, তবে এখানে ব্যবহার করতে হবে ‘লাত্থি-গুঁতা-উষ্টা’ শব্দগুচ্ছ। তাহলেই ওই লাঞ্ছনার আদত রূপটা পরিষ্কার রকমে ফুটে উঠবে। শত শত বছর ধরে এই ভাষাটি ওটিই পেয়ে চলেছে।)

এর ভাষাভাষীরা, যারা কিনা শিক্ষিতলোক, এই ভাষাটা পেয়ে কদাপিও গৌরব বোধ করে না। বরং এই মাতৃভাষা নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা আছে অশান্তিতে। হীনমন্যতায় দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে চলছে তারা। তাদের কেবলই মনে হয়েছে, এই ভাষা ‘ফকিন্নীর অধিক ফকিন্নী’। ‘কিষাণ-চাষা-মজুরের’ এই ভাষাকে একে মুখে ধারণ করে কোন গৌরব? কোনো গৌরবই নাই। গৌরব আছে অন্য যে-কোনো বিভাষায় (সেটা রাজভাষা হলে তো জীবনই সার্থক) ফড়কানী দিয়ে যেতে পারায়।

মধ্যযুগে হয় সংস্কৃত নয় ফারসি ভাষাতে যদি তারা দড়ো হয়ে উঠতে পারতো; তবেই তখন সেই লোকেরা কেউকেটা আর মানী বলে নিজেকে মানতে পারতো। নিজেকে জাহির করতে পারতো প্রকৃত উচ্চজাত বলে। সেসব বিভাষাই তোমার অধিগত থাকলেই শুধু চলবে না, একই সাথে তোমাকে তোমার মাতৃভাষারূপী ‘ফকিন্নী ভাষা’টাকে উৎকটরকমে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে যাওয়ার শক্তিও রাখতে হবে। তবেই তুমি স্পষ্ট নির্দেশ করতে পারবে তোমার উচ্চ আভিজাত্য। সে তুমি এই ভূখণ্ডে জন্ম নিলে কী, তুমি প্রভুর ভাষাটাকে আপন করে নাও, আর জন্মভাষাটাকে ঘৃণা দিয়ে চলো! তবেই তুমি উচ্চকোটির লোক বলে নিজেকে দাঁড় করাতে পারবে। সেই মতে মর্যাদা তো পাবেই। ক্রমে মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক কালও অনেকটাই যায়। আসে ১৯৪০-এর দশক।

সেই নবকালের নবলোকেরাও এই চাষা-কিষাণের ভাষাটাকে নিয়ে বিষম অস্বস্তির ফাঁপড়ে পড়ে যায়। তাদের কাছে তখন ভাষাটাকে এমনকী দূষিত ও অপবিত্র একটা ভাষা বলেই মনে হতে থাকে। কারণ এতে তৎসম শব্দ আছে অঢেল, কাজেই এটি কিছুতেই সতী পবিত্র ভাষা নয়। এটি হিন্দুয়ানি-দূষণগ্রস্ত ভাষা। একে পরিশুদ্ধ করা লাগবেই।

লোকসকল তখন দলে দলে ব্যাপৃত হয় এই বাংলাকে পূতপবিত্র করে তোলার কাজে। বাংলা থেকে বাংলা শব্দ সরিয়ে সরিয়ে, সেখানে বিকল্প আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ বসিয়ে একটি পবিত্র-বিকলাঙ্গ-উদ্ভট ভাষাকে দাঁড় করাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে ভাষা-ভাষীদের আলোকপ্রাপ্ত অংশটির বেশিরভাগ জনই। কবি ও গল্পকার ও প্রবন্ধকারেরা শুরু করে ওই তেখেচড়া ভাষায় সাহিত্যরচনা। হাজার হাজার পংক্তি, বিদঘুটে বিজাতীয় শব্দআকীর্ণ পংক্তি, লিখে উঠতে থাকে তারা। আর, ১৯৪৭-এর নব স্বাধীন দেশের বিভাষী রাষ্ট্রপ্রধান তো এই ভাষাটিকে রাষ্ট্রনির্বাহের কাজে ব্যবহৃত হবার যোগ্যই মনে করে না। ঘোষণা দেয়, বাংলা নয়, উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা।

তবে তেরিয়া তরুণেরা তো কোনোযুগেই লাভ-অলাভের কাছে মাথা-বিকিয়ে রাখে না। ওই সময়ের সেই তারাও রাখেনি। তারা ফুঁসে ওঠে। প্রাণ দেয়। ১৯৫২ সাল আসে। বাংলা ভাষা আবার আদত নিজেকে ফিরে পায়। বাংলা, বাংলা হয়ে ওঠে। তারপর ১৯৭১ সাল স্বাধীনতা আনে। বাংলা স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা হয়ে ওঠে। এই স্বাধীন দেশে একদিন বেশুমার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চালু হতে থাকে। তারই একটি হচ্ছে বাঘা যতীন বিশ্বদ্যিালয়। আমাদের ‘অগ্নিকা আঁধার’-এর গল্পটি গড়ে উঠেছে এরই প্রেক্ষাপটে।

সরকারী চাপের কারণে বাঘা যতীন বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য গৌণ ও অগৌণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা বিভাগ খুলতে বাধ্য হয় মালিকেরা। নয়তো এদের ডিগ্রী-বাণিজ্য চালাবার অনুমোদনই কাটা পড়ে যাওয়ার ভেজাল জাগনা দিয়ে দেয়। মুনাফা নেওয়া তো দূর, ব্যবসা বজায় রাখাই যে তখন কঠিন হয়ে যাবে। কাজেই এই বেসরকারী ব্যবসাদারেরা তাদের মূলত বাণিজ্য-শিক্ষা-সনদ-বিক্রিকেন্দ্রে একটা বাংলা বিভাগ খুলে রাখে। নামকা-ওয়াস্তেই চালু করে তারা এই বিভাগ। চালু রাখে ঠিক, কিন্তু এই ভাষা-বিভাগটি নিয়ে তাদের বিতৃষ্ণা বিমুখতার কোনো শেষ থাকে না। তাদের প্রতি বাক্যে এই ভাষার প্রতি তাদের বিরাগ-তাচ্ছিল্য এবং বিতৃষ্ণা ঝটকে ঝটকে পড়তে থাকে।

মালিকেরা এই বিভাগটি খোলে নিতান্তই দায়ে পড়ে। ইউ জি সির চাপ, বিশেষ করে রাষ্ট্রপ্রধানের কড়া নির্দেশ অমান্য করার কোনো ফাঁক-ফোকর পায় না বলেই বিভাগটা খোলে। বাঘা যতীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান পরিষ্কার করেই জানায়: ‘হাসিনা সরকার বাংলা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেন, বাংলা চালুর কথা বলেন, সেজন্য খুলে রেখেছি।’ (পৃ.২৫) নয়তো এই বিভাগ খোলার তার কোন ঠেকা! এই ব্যবসাদার তার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার করে জানে এবং সেই মোতাবেকই অধস্থনদের চলার ফরমাশ দেয়: ‘আমি ব্যবসা করি ব্যবসা বুঝি। … বাংলা বিভাগ এখানে আছে, সরকার এটা জানলেই আমার চলবে। এটা দিয়েই দেশপ্রেম দেখানো যাবে। আমরা যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ লালন করি, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ আছে, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। (পৃ. ২৭)

ব্যবসাদার এই লোকসকল বিশ্বাস করে: ‘বাংলায় পড়েই বা কী হয়! বাংলায় পড়ে কোন চাকরি হয়?.. .. বাংলায় পড়ে কী চাকরি হয়?’ (পৃ.২৬) এই বিভাগটিকে তাদের পক্ষে সহ্য করাই কঠিন। কারণ এই ‘ডিপার্টমেন্টে একটা পয়সা লাভ তো দূরে থাক, প্রতি মাসে’ বরং ‘একগাদা করে টাকা লোকসান গুনতে হয়।’ কাজেই ব্যবসায় ভর্তুকি দেওয়ার এই বিভাগের শিক্ষকদের যেমন কিছুমাত্র সম্মান দেয় না তারা, তেমনি তাদের বেতনও দিতে থাকে যেমন-তেমন কোনো-একটা কিছু। এমনটা দেওয়ারই পক্ষে তারা সবসময়। ‘হাই সেলারী’ দিয়ে যোগ্য শিক্ষককে রাখাটাও অতি লোকসানেরই বিষয়। তারা চায় ‘নামমাত্র স্যালারি দিয়ে কয়েকজন ফ্যাকাল্টি রেখে’ দিতে। সরকার জানলেই চলবে, যে এইখানে বাংলাবিভাগ চালু আছে।

রকিবুল হাসান এই সত্যচিত্রটি তুলে ধরেছেন ঠিকই, তবে অন্য আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর নজর এড়িয়েছে। অই ‘স্পেশাল’ দেশের প্রথম সারির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বলে আখ্যা পাওয়া কোনো কোনোটিতে কিন্তু বাংলা বিষয়টাও বাংলায় পড়ানো হয় না। এদের ‘মিডিয়াম অফ ইন্সট্রাকশন’ যেহেতু ‘ইংরেজি’; তাই ক্লাশে অবশ্যই বাংলাও পড়াতে হয় এইখানে ইংরেজিতে

সরকার সেটা জানে। জানে যে, ওইখানে বাংলা বিভাগ চালু আছে। ব্যস, তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। কোনো তীব্র নজরদারিতে যাওয়ার তাগাদা পায় না। বাংলা বিভাগ আছে বটে, কিন্তু সেখানে বাংলার অনুশীলন বা সাহিত্যপাঠ কীভাবে হচ্ছে, বা আদৌ হচ্ছে কিনা, ওটি যাচাই করতে করতে আসে না। ফলে, এই বিভাগ এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে বটে, তবে আছে অতি কোনঠাসা হয়ে, অতি তুচ্ছতাচ্ছিল্যবিদ্ধ হয়ে। আছে অনুকম্পাদীর্ণ মরমর দশায়।

রকিবুল হাসান এই সত্যচিত্রটি তুলে ধরেছেন ঠিকই, তবে অন্য আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর নজর এড়িয়েছে। অই ‘স্পেশাল’ দেশের প্রথম সারির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বলে আখ্যা পাওয়া কোনো কোনোটিতে কিন্তু বাংলা বিষয়টাও বাংলায় পড়ানো হয় না। এদের ‘মিডিয়াম অফ ইন্সট্রাকশন’ যেহেতু ‘ইংরেজি’; তাই ক্লাশে অবশ্যই বাংলাও পড়াতে হয় এইখানে ইংরেজিতে। যদিও ফরাসি বা চীনা ভাষা পড়ানোর ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম। সেখানে ফরাসি পড়ানো হয় ফরাসি ভাষাতেই, বা চীনা ভাষাও প্রধানত ইংরেজি এবং সেই চীনা ভাষাতেই।

এসব ক্ষেত্রে এই নিয়ম হবে না কেনো? এরা হচ্ছে বিদেশি ভাষা মানে কিনা উচ্চবংশজাত ভাষা। এদিকে বাংলা কি? কী আবার! এ হচ্ছে ‘ফকিন্নী’ ভাষা। এই ভাষার সাহিত্যকে আবার বাংলায় পড়ানোর আছে কী! ইংলিশে যদি এরে ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা করে কোনোমতে জাতে আনা যায়, তবেই মান রক্ষা হয়! কাজেই অবশ্য অবশ্যই বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের ক্লাশরুম নির্দেশনা ও টেক্সট ব্যাখ্যা করতে হবে ইংরেজিতে। ছাত্ররা প্রশ্ন পাবে ইংরেজিতে, খাতায় উত্তরও দেবে ইংরেজিতেই। এমনই বিধি-বন্দোবস্ত সেইখানে। এখন, লেখকেরা তাদের সাহিত্যকর্মগুলো বাংলায় লিখে গেছে যেহেতু, কাজেই সাহিত্যকর্মের বাংলাকে বরদাস্ত না করে উপায় কী। নাইলে সেই ‘টেক্সট’গুলোকেও সহ্য করার কোনো দায় ছিলো না তাদের।

চার.

চলুন পাঠক, এইবার আমরা ‘অগ্নিকা আঁধার’-এর গড়ন-গাড়ন ও এর আখ্যানের সাথে একটু অন্তরঙ্গ পরিচয় সম্পন্ন করে নিই। দীর্ঘকায় এ-উপন্যাসে আছে পাঁচটি পর্ব। সেগুলো শিরোনাম হচ্ছে: ‘চেয়ার ও মধুমক্ষিকা’, ‘সাধকের সাজা’, ‘নষ্টরাজের ফাঁদে’, ‘বিধায়কের বিধান’ এবং ‘তবুও আলো’। প্রথম দুটি পর্ব নিয়ে গঠিত হয়েছে উপন্যাসের প্রথম অংশটি। বাকি তিনটি পর্ব গড়ে তুলেছে উপন্যাসের শেষাংশটিকে।

এ-উপন্যাসের কাহিনী-সংক্ষেপ এমন: বাঘা যতীন নামের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়টির বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে আছে একজন, সে ড. ফারজানা। বিভাগটি আছে ঠিকই, কিন্তু বিভাগের প্রধান বিভাগের ভালো-মন্দের দিকে দৃকপাত করার খুব একটা অবকাশ পায় না। চেয়ারপারসনের বদলে প্রতি সেমিস্টারে বিভাগের কোর্স অফারের দায়িত্ব পালন করে চলে বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার ফারিয়া। বিভাগে নবীন শিক্ষক আছে গুটিকয়, তারা শুধু দিন পার করছে কোনোরকমে। এইখানে কোনোরকমে কর্মদায় সারতে সারতে তারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার নানা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চলছে। তারা আছে, কিন্তু আবার যেনো নেইও।

বিভাগে প্রতি সেমিস্টারে গুচ্ছের কোর্স অফার করতে হয়। সেইসব কোর্স পড়ানোর জন্য নিয়োগ দেওয়া হয় অনেক কয়জন খণ্ডকালীন শিক্ষককে। তারা বিভিন্ন পাবলিক ইউনিভার্সিটির পূর্ণকালীনই শিক্ষক, তবে এইসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্য তারা মুখিয়ে থাকেন। কারণ তাতে ভালোরকমের টাকা পাওয়া যায়। কাজেই নিজের বিভাগের দায়িত্বে হেলাফেলা করে হলেও এইসব খণ্ডকালীন কর্মকে গ্রহণের জন্য তারা প্রত্যেকেই উদগ্রীব হয়েই থাকে। তবে ভাবেভঙ্গীতে তারা বোঝাতে থাকে যে, নিতান্তুই করুণাবশত তারা আসছে এমন ‘খেপ’ মারতে। কোনোরকমে একটা দুটা ক্লাশ নেয় তারা, কোনোমতে দায়িত্ব শেষ করে। ছাত্রদের না তারা চিনতে চায়, না ছাত্ররা তাদের কাছ থেকে কোনো সহায়তা পায়।

এইসব খণ্ডকালীনেরা ছাত্রদের ব্যাপারে আগ্রহী না হলেও, তারা প্রত্যেকেই খুব আগ্রহী প্রোগ্রাম অফিসার ফারিয়াকে তোয়াজ করে চলার ব্যাপারে। কারণ এর হাত দিয়েই তো সেমিস্টারের পর সেমিস্টারের কোর্সগুলোর খণ্ডকালীন শিক্ষকের হিসেবে যোগদানের ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তারা ফারিয়ার সাথে আড্ডা দেয়, চা খায়, উপহার বিনিময় করে। পরের সেমিস্টারের অফার পাওয়াটা নিশ্চিত করে। ওদিকে ফারিয়া এতোসব তোয়াজ পেতে পেতে নিজেকে অপার ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। সে-ই হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা।

চেয়ারপারসন তাহলে এইখানে কি করে?

ড. ফারজানার এইখানে একমাত্র কাজ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের দুই ক্ষমতাবান বসের চিত্তরঞ্জন করে চলা। এই বসদের একজন হচ্ছে ভিসি ড. শাহেদ জাহান অন্যজন ট্রাষ্টি বোর্ডের চিফ কোঅর্ডিনেটর আবদুল করিম। এই দুই প্রভুর মনতুষ্ট করে চলেই সে চাকরি বজায় রাখে। নিয়মিত ক্লাশ নেওয়ার বা বিভাগের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক দায়দায়িত্ব পালন করার দরকার পড়েই না তার। সে শুধু উড়ে বেড়ায় ভিসির বাগান থেকে সিসির বাগানে বাগানে। তবে এমন সুখের দিনেরও আচমকাই অবসান আসে। এক ঘণ্টার নোটিশে ভিসিকে পদত্যাগ করতে হয়।

অল্পকালের মধ্যেই নতুন ভিসি যোগদান করে। কর্মস্পৃহ নীতিনিষ্ঠ এই ভিসিকেও পুরোনো কায়দায়ই বশ করার চেষ্টা চালায় ড. ফারজানা, কিন্তু বিফল হয়। বাংলা বিভাগের সকল অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলাই নতুন ভিসির গোচরীভূত হয়, নানাভাবে ড. ফারজানাকে বিভাগের দুরবস্থা দূর করার জন্য আদেশ-নির্দেশও দেয় সে। কিন্তু ফারজানা কোনোকিছুই করে উঠতে সমর্থ হয় না। বাংলা বিভাগের জন্য গভীর দরদবোধ করা ভিসি অগত্যা নতুন চেয়ার পারসন নিয়োগের জন্য তৎপর হয়। অনেক প্রার্থীই আবেদন করে, তারা নানাভাবেই যোগ্য হলেও; একজন প্রার্থীর কর্মস্পৃহা ও দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠা ও বাংলা ভাষাটার জন্য মমতাবোধ ভিসিসহ নিয়োগ কমিটির সকলকে চমকিত করে। এই প্রার্থীর নাম অনিন্দ্য অর্ঘ্য। তারা ড. অনিন্দ্য অর্ঘ্যকে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়।

প্রতিটি নারী এই ভূভাগে ধড়িবাজ, অভিসন্ধিপরায়ণ; আর অযোগ্যের অধিক অযোগ্য। এরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো পুরুষকে নিজের ক্ষমতাসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে চলে। স্বামী বানিয়ে করে, গোপন প্রণয়ী বানিয়ে করে। কিন্তু ওই্ই করে। এইভাবে বেশ কিছুদিন নারী পদের ওম ও সুবিধাগুলো ভোগ করতে পায় ঠিকই, তবে অচিরেই হাউয়ের মতোই নিভে আসে তার চটক-দ্যুতি। ছাইটুকু শুধু পড়ে থাকে।

উপন্যাসের এই প্রথম অংশটি আমাদের সামনে এমন এক রসাতলকে হাজির করে, যেখানে পুরুষ ও নারী এই দুই গোত্রই প্রবল দূষণগ্রস্ত। নারী এইখানে কেবলই সুবিধাঅন্বেষী। কর্মজগতে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। পদস্থ হওয়ার বাসনালোলুপ সে। অথচ কর্মজগতে নিজেকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেই শ্রম দেওয়া প্রয়োজন, সেটি করতে একটুও আগ্রহী নয় সে। প্রাপ্ত কর্মদায়িত্বভার সুসম্পন্ন করার সদিচ্ছা তার নেই। ‘অতো হ্যাঁপা কে সামলাতে যায়’ এমনই মনোভাব তার। তার হয়ে তার প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বগুলো বিভাগের ম্যানেজারই করে যাক! সে শুধু হাওয়া ও রৌদ্রে ভাসা মুক্ত ফড়িং হয়ে থেকে যেতে চায়। সে চায় সহজে সিদ্ধি। প্রতিটি নারী এই ভূভাগে ধড়িবাজ, অভিসন্ধিপরায়ণ; আর অযোগ্যের অধিক অযোগ্য। এরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো পুরুষকে নিজের ক্ষমতাসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে চলে। স্বামী বানিয়ে করে, গোপন প্রণয়ী বানিয়ে করে। কিন্তু ওই্ই করে। এইভাবে বেশ কিছুদিন নারী পদের ওম ও সুবিধাগুলো ভোগ করতে পায় ঠিকই, তবে অচিরেই হাউয়ের মতোই নিভে আসে তার চটক-দ্যুতি। ছাইটুকু শুধু পড়ে থাকে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশে আমরা লক্ষ্য করি এক কর্মবীর নায়কের আবির্ভাব। তার নাম অনিন্দ্য অর্ঘ্য। সে সর্ব দূষণ থেকে তার বিভাগটিকে মুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। বিভাগ থেকে জার্নাল বের করার জন্য উদ্যোগ নেয়, নিয়মিত সেমিনারের আয়োজন করে চলে, বিদ্যার্থীদের ক্লাশরুম মনস্ক করে তোলে। তাদের সে করে তুলতে চায় আলোভরা প্রাণের নবীন। এমনকী মালিকের হুকুমমাফিক সে দেশের দূরদূরান্তের কলেজগুলোতেও ছাত্র খোঁজার কাজে যেতে আপত্তি করে না। সে চায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণ। সেই কল্যাণ আনয়ণের জন্য যতোটা আত্মত্যাগ করা দরকার, সে করতে থাকে।

বাঘা যতীন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকাল শুরু করার সময়ে সে সহায় হিসেবে পায় নতুন ভিসি ড. সাদিক আহসানকে। ড. সাদিক আহসানকে তাড়িত করে এমন স্বপ্ন: ‘কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সবাইকে ভালোবেসে একসাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। .. .. এতে যতো শ্রম দিতে হয়, দেবো। শুধু শুধু চাকরি করে দিন পার করার লোক আমি নই। আমার লক্ষ্যে আমাকে পৌঁছাতেই হবে। একটা আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটাকে দাঁড় না-করানো পর্যন্ত আমার ঘুম হবে না।’(পৃ. ৮৩)

সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ড. আহসান পরিকল্পনা গ্রহণ করে, কাজ শুরু করে। কিন্তু অচিরেই সে বুঝে ওঠে, এইখানে সুস্থমতে কাজ করে যাওয়ার কোনো অবস্থাই নেই। এখানে সবই চলে মালিকপক্ষের অঙুলি নির্দেশে। রাত এখানে সেই নির্দেশমতোই দিন বলে জাহির হতে থাকে। অযোগ্য পেতে থাকে যোগ্যের মর্যাদা, যোগ্য হতে থাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত। সে দেখে, ভিসি হয়েও মালিকপক্ষের ‘এসব স্বেচ্ছাচারি’তার কিছুমাত্র সুরাহা করার ক্ষমতা তার নেই। তাহলে বাকি থাকে কী! বাকি থাকে নিজের বিবেকের সামর্থ্যমতো প্রতিবাদ করা। ড. সাদিক আহসানও সেটুকুই করে। মালিকগোত্রের সকল অনিয়মের প্রতিবাদে সে পদত্যাগ করে। যাওয়ার আগে সে ড. অনিন্দ্য অর্ঘ্যকে জানিয়ে যায়: ‘এখানে ভিসি মানে ভোম্বল দাশ- ‘জি স্যার জি স্যার’ করা ছাড়া কিছু করার নেই। জামাল খান যা বলবেন— যা করবেন— তাই হবে। ন্যায়-অন্যায়, নীতি-নৈতিকতা-আদর্শ এসব এখানে চলে না। এরা মুখে এক কথা বলে, ভেতরে অন্য কাজ করে।’ ‘আমি এসবের প্রতিবাদ করে এইমাত্র পদত্যাগ করেই তোমাকে ফোন দিয়েছি।’ (পৃ.২৪৯)

তখন শুরু হয় অনিন্দ্য অর্ঘ্যরে একাকী যাত্রা। বিভাগকে সুস্থ একাডেমিক পরিবেশ দেবার লড়াই শুরু হয় তার। শুরু হয় শিক্ষার্থীদের ক্লাশমুখী করে তোলার সুতীব্র সাধনা। কিন্তু পদে পদে সে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। তার আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল। মালিকের অন্যায় অযৌক্তিক হুকুম পালনের কোনো দায় সে বোধ করে না। কিছুমাত্রও ধামাধরা, হুকুম বরদার করে তোলা যায় না তাকে। ফলে উর্ধতন ক্ষমতাশীনের যেমন তাকে অসহ্য লাগতে থাকে, তেমনি এতোকাল অন্যায় সুবিধাপাওয়া ও খবরদারী করে চলা অধস্থনগণও তাকে সহ্য করতে পারে না। সর্বব্যাপ্ত অনিয়মের দুনিয়াটাকে নিয়ম-পরিপাটি করে তোলার জন্য নিজেকে সে সপে দেয় বটে, কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তির শরাঘাতে অহর্নিশি সে থেতলে যেতে থাকে।

যেহেতু ভয়ঙ্কর সব বিঘ্ন ও আঘাত সত্বেও তার মেরুদণ্ডটিকে সে সটানই রাখতে সমর্থ হয়, তোয়াজবাজির চক্করে পড়ে সে যায়ই না, তখন তাকে অপমান ও অপদস্থতার চরম পীড়ন শুরু করে মালিকপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় তাকে। তার নামে যৌন হেনস্থার অভিযোগ দেয় দুষ্টমতি অফিস সহকারী ফারিয়া। সেসবের জন্য তদন্ত কমিটি বসে। তার প্রাপ্য পদোন্নতি ও বেতন আটকে রাখা হয়। অনিন্দ্য অর্ঘ্য ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যেতে থাকে, কিন্তু লড়াই তার জারিই থাকে। শেষটা দেখে নেওয়া পণ তার অটলই থাকে। তারপর দীর্ঘদিন শেষে সকল অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণিত হয়, তার পদোন্নতির চিঠিটিও তার হাতে আসে। তাকে পদোন্নতি দিতে বাধ্য হয় বটে মালিকপক্ষ, কিন্তু সেই পদোন্নতি পত্রেও তাদের আক্রোশের ছাপ রাখতে ছাড়ে না তারা। আমরা জানতে পাই: ‘শেষ বেলাতে রেজিস্ট্রারের পাঠানো দুটো চিঠি’ পায় ‘ড. অনিন্দ্য অর্ঘ্য। একটা চিঠি প্রমোশন ও ইনক্রিমেন্টের। আর একটা চিঠি সতর্ক নজরদারির।’ সে চিঠি অনিন্দ্য অর্ঘ্যরে ভেতরে এমন বোধ জাগায়: ‘সতর্ক নজরদারি! অনেকক্ষণ ভাবলেন। এটা কেন হবে! দোষী, না হলে নির্দোষ! এর মাঝামাঝি আর কিছু থাকতে পারে না। নিজের থেকেই নিজে বলে উঠলো, আমি শতভাগ সততার সাথে এখানে কাজ করি। আমার একটি আদর্শ ও নৈতিকতা আছে, দায়িত্ববোধ আছে। তেলবাজি মিথ্যাচারিতা প্রেম-পিরিতি করতে এখানে আসিনি।’ (পৃ. ৩৮০)

কিন্তু একাকী আঘাত আর কতো সওয়া যায়! এই লড়াইয়ে তার পাশে তো কেউই থাকে না। যে একদা তার পাশে ছিলো সেই কর্মনিষ্ঠ ভিসি তো বহু আগেই অনিন্দ্য অর্ঘ্যকে একা রেখে এই তল্লাট ছেড়ে চলে গেছে। সৎ ও নীতিনিষ্ঠ ও কর্মনিবেদিত এই বীরও শেষে ড. আহসানের মতোই পদত্যাগ করে।

সে ওই চাকুরি-থাকা না-থাকার বিষয়টির পরোয়া করে না কদাপিও। সে পরোয়া করে তার বিভাগের শিক্ষার্থীদের কুশল-অকুশল, তাদের নিয়মিত ক্লাশ করোনোটাকে। তাদের ভেতরে সুস্থ-সংস্কৃতির আলো জ্বালিয়ে তোলার ব্রতই সে পালন করে চলছিলো এতোদিন।তবে সেটিও সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না আর তার পক্ষে, ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়রম্যানের বিবিধ ষড়যন্ত্রের কারণে।

পদত্যাগের কালে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো আর্থিক সুবিধা পাওয়া না-পাওয়ার কথা তার মাথায় থাকে না, সে অইসব কিছুর দিকে পিছু ফিরে তাকাবারও কোনো তাগাদা পায় না। অটলপ্রাণে অকম্প হাতে সে পদত্যাগপত্রটা রেজিস্ট্রারের হাতে তুলে দেয়: ‘আমার বেতন বোনসে সব কেটে নেয়া হবে আমি জানি। আমিও চাই তা করুক। আমি সব জেনেই অব্যাহতি পত্র দিয়েছি, আমি এই মুহূর্ত থেকে আর এক মিনিট সময়ও দায়িত্ব পালন করবো না।’ (পৃ.৩৮১)

তারপর পথে নামে সে। একাকী, ‘বিপন্ন পৃথিবীর কান্না’ নিজের অন্তরে বহন করে চলা এক একাকী পথিক হেঁটে যেতে থাকে। ‘সোনার টুকরো শিক্ষার্থী’দের জন্য মমতাভরা প্রাণ নিয়ে একাকী এগোতে থাকে এ-পথিক অনির্দেশ্য গন্তব্যের দিকে।

পাঁচ.

এ এক ঘোর অরাজকতা আর নৈরাজ্যের জগত।

এইখানে বাংলা ভাষা ও বাংলা বিভাগটিকে নিয়ে মালিকপক্ষের তাচ্ছিল্যের কোনো শেষ নেই সত্য, কিন্তু যারা এই বিভাগে চাকুরি করতে আসে তারা কি করে? তারা কারা? তারা কতোটা সিরিয়াস বিদ্যার্থী থাকে তাদের নিজেদের পড়াশোনার কালে? যখন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়, তখনই বা কতোটা নিবেদিত শিক্ষক হয়ে ওঠে একেকজনে? বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়টিকে মর্যাদাশালী করে তোলার জন্য তাদের কি কিছুই করার নেই?

আমরা দেখতে পাই, মালিকপক্ষ বাংলা পড়ানোর জন্য নিয়োগও দেয় যাকে-তাকেই। যোগ্যতা নির্ণয়ের এখানে একটাই মাপকাঠি আছে। প্রার্থী নারী হলে, সে কতোটা বাহুলগ্ন হবে সেই বিবেচনাটা আগে করে নেয় পদস্থজন। আর প্রার্থী পুরুষ হলে, সে কতোটা মেরুদ-ভাঙ্গা তোয়াজকারী হতে সমর্থ হবে, বিবেচনায় থাকে এটিই। যেমন সিসি আবদুল করিম ড. এলিনা রহমানকে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এলিনা রহমান মস্ত মেধাবী বা মস্ত পণ্ডিত-এই কারণে তাকে আনার জন্য অই ব্যগ্রতা আসে না। ব্যগ্রতা আসে এলিনার রূপের জন্য। তাকে দেখে সিসির শরীর এমতে কাতরে ওঠে: ‘এতো সুন্দরী মহিলা! ঈশ্বর যেন তার পুরা শরীরটা’র .. .. ‘কোথাও কোনো সৌন্দর্যের একটুও ঘাটতি রাখেননি।’ (পৃ. ৩৮)

ড. এলিনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা পড়াবার যোগ্য কি সে? এলিনার ভাষ্য মতে: ‘আমি আসলে সায়েন্স ব্যাক গ্রাউন্ডের ছিলাম। বিএসসি পাসকোর্সে ছিলাম। পরে ভাষাতত্ত্বে দু’বছরের এম এ করেছি। তারপর কলকাতা থেকে আধুনিক কবিতায় পিএইচডি করেছি।’ (পৃ.৩৯)

তারপরেও বাংলা বিভাগে বাংলা পড়ানোর কাজ পেতে তার কিছুমাত্র সমস্যা হয় না। কারণ তার রূপই তার চাকুরির জগতের দরোজা খুলে দেয় অবাধে। তাকে দেখে আবদুল করিম বলে: ‘আপনি যে আরো আগে কেন আসেননি, তাহলে এখানে আপনাকে বাংলা চেয়ারপারসন করে নিতাম।’(পৃ.৪০) বিভাগের চেয়ারপারসন ড. ফারজানা এই নিয়োগের বিরোধিতা করে বলে: ‘উনাকে তো আমরা এখন কেন- কখনোই ক্লাস দিতে পারবো না। উনার পড়ালেখার ডিসিপ্লিন ঠিক নেই। বাংলায় অনার্স, মাস্টার্স তো থাকতে হবে। পিএইচডি তো পরের কথা।’ (পৃ.৪২)

কিন্তু এই বেসরকারী দুনিয়ায় বাংলার শিক্ষক নিয়োগে আবার শিক্ষাগত ডিসিপ্লিনের দরকার আছে নাকি! এটা হলো বাংলা বিষয়। এটার মাস্টার হওয়ার জন্য যে-কোনো বিষয়ের যে-কোনো একটা লোক হলেই হয়। বাংলা তো যে-কেউই পড়াতে পারে। এটাই হলো এই দেশের সকল বেসরকারি দুনিয়ার ব্যবসাদারগণের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস দিয়েই তারা সর্বদা চালিত হয়। আবদুল করিমও হয়েছে। ড. ফারজানার নিয়ম-নির্দেশের বিষয়টি তাকে অতি বিরক্ত করে। সে ‘প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে’ বলে, ‘ড. ফারজানা, এসব নিয়ম-কানুনের কথা বলে ড. এলিনাকে আপনি ক্লাস দিতে চান না। বুঝতে পেরেছি এই একই কাজ আপনি কেয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও করেছেন। আপনি তাকে ঈর্ষা করেন, প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন। কারণ উনি আপনার থেকে বেশি যোগ্য।’ (পৃ. ৪২)

তারপর ড. এলিনার চাকুরি হয়ে যায়।

নারী প্রার্থীরা এইমতে চাকুরিপ্রাপ্ত হয়। ছেলেরা কিভাবে? ছেলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই মেধাবীরা গুরুত্ব পায় বেশি। তবে ভালো ফলাফলের তরুণেরা এইখানে আসে শুধু এই বিভাগটিকে তাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে যাওয়ার ‘জাম্পিং প্যাড’ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। ‘ভাবখানা এরকম যেন, এম এ পাশ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার আগে এখানে দু’চারমাসের ট্রেনিং করতে আসে।’ (পৃ.২১০) কোথাও কারো কোনো দায় নেই, দরদ তো নেইই বিভাগটির জন্য। তাছাড়া অন্য জটিলতাও তো আছে। একে এইখানে ‘চাকরির নিশ্চয়তা নেই। বেতন অনেক কম। কর্তৃপক্ষের তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাব।’ (পৃ.২১০)

ওই শিক্ষার্থীদের কোনো সংবাদ, বিশদরকমে, আমরা পাঠকেরাও পাই না। শুধু আভাসে জানতে পাই, কতোপ্রকারে তারা বঞ্চিত হয়ে চলেছে। খণ্ডকালীনেরা এইখানে চাকুরি করতে আসে নামী সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই, আসে তারা একপ্রকার ‘খেপ’ মারতে।

সেই কারণে সকলেরই এইখানে আছে একরকমের দায়সারাভাব। এই দুনিয়াতে কেউই আর বিভাগের বিদ্যার্থীদের কথা ভাবে না। ফুরসত পায় না। ওই শিক্ষার্থীদের কোনো সংবাদ, বিশদরকমে, আমরা পাঠকেরাও পাই না। শুধু আভাসে জানতে পাই, কতোপ্রকারে তারা বঞ্চিত হয়ে চলেছে। খণ্ডকালীনেরা এইখানে চাকুরি করতে আসে নামী সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই, আসে তারা একপ্রকার ‘খেপ’ মারতে। বাড়তি টাকা কামাইয়ের ‘ধান্দায়’। কোনোমতে ক্লাস শেষ করে উড়ে যায় তারা। বিদ্যার্থীদের ভালোমন্দ তাদের বিবেচনার বিষয়ই হয় না।

যে বাঘা যতীন বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে, সেখানের কী হাল? উপন্যাসের গোড়াতেই আমরা জানতে পাই, বাংলা বিভাগের চেয়ারপারসন হচ্ছে ড. ফারজানা। তবে বিভাগে সে উপস্থিত থাকতে পারে কম, বেশিটা সময়ই তাকে ব্যয় করতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শক্তিমানকে সন্তুষ্ট রাখার কাজে। এই দুই শক্তিমানের একজন হচ্ছে ট্রিিস্ট বোর্ডের চিফ কো-অর্ডিনেটর বা সিসি আবদুল করিম। এই পদস্থব্যক্তির ক্ষমতা অসীম। ভিসি যদিও প্রশাসনিক প্রধান, কিন্তুও সিসি-র তুলনায় এই দুনিয়ায় সে সামান্য এক কর্মচারী মাত্র। হুকুমমান্যকারী শুধু। ড. ফারজানা জানে, তার বিদ্যা বা ডিগ্রী হচ্ছে গোঁজামিল দেওয়া এক জোড়াতালিভরা বিষয়। সে বিশেষ যোগ্য কেউ নয়। নিজের যোগ্যতায় তার চাকুরি হয় না, কিছুতেই হয় না, কিন্তু বেসরকারী পৃথিবীর পুরুষের বিশেষ অনুকম্পা তাকে চাকুরি পাওয়ার রাস্তা করে দেয়।

তার মনে পড়ে: এতো লেখাপড়া করে, এমফিল পিএইচডি করে চাকরি পাইনি। চাকরি পেতে হয়েছে ভিসি স্যারের বিশেষ প্রস্তাবে। কেউ জানে না কী সেই প্রস্তাব। কেউ জানে না কিভাবে আমার চাকরি হয়েছে। সবাই জানে আমার যোগ্যতায় চাকরি হয়েছে। কিন্তু আমি তো জানি, যোগ্য ব্যক্তিকে চাকরি না দিয়ে চাকরিটা দেয়া হয়েছে আমাকে। আমি তো জানি, যে ছেলেটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সে কত বেশি যোগ্য ছিল আমার চেয়ে। যোগ্যতায় চাকরি হলো না তার, চাকরি হলো আমার— শাহেদ জাহান স্যারের বিশেষ অনুকম্পায়— উনি যখন যেভাবে আমাকে চাবেন, আমাকে তখন তার জন্য সকালের তাজা পুষ্প হয়ে উঠতে হবে। সেই চাকরি এখন তো আমাকে রীতিমতো রক্ষিতা বানিয়ে ফেলেছে।’ (পৃ. ২২)

তারপর ক্রমে তার খোঁজ পায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসি আবদুল করিম। সে যেমন ড. ফারজানার আগুন-রূপের খোঁজ পায়, তেমনি ড. ফারজানাও নিজের চাকুরির বিবিধ সুবিধার ক্ষেত্রে বেসরকারী ক্ষমতা সোপানের অতি উচ্চে দণ্ডায়মান সিসির ভূমিকাটাকে বুঝে ওঠে। ‘বিওটি অফিসের পিয়নও অনেক ক্ষমতার মালিক। সেখানে বিওটির চিফ কোঅর্ডিনেটর মানে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকজনের কাছে অনেকটা ঈশ্বরের মতো।.. .. ড. ফারজানা এটা ভালোভাবেই বুঝতে পারে। আবার এটাও বুঝতে পারে, উপাচার্য ড. শাহেদ জাহানকে নিজের বাহুবন্দী করে না রাখলে, সেখানেও সমস্যা কম হবে না।’ (পৃ. ১৯)

কাজেই আবদুল করিম ড. ফারজানার ‘গলায়’ ‘ক্ষমতার তরবারি’ যতোটা না ‘ঠেকায়’, তার চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে ড. ফারজানা নিজেই স্বত:প্রণোদিত হয়ে লেপটে যেতে থাকে সিসি-র বক্ষে। কেনো? ফারজানার ভাষ্য জানাতে থাকে যে, ‘চাকরিটা দাপটের সাথে করার জন্য নিজের থেকেই তার সাথে এতো বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছি, তাকে আগ্রহী করে তুলতে নিজেকে সব সময় আকর্ষণীয় করে রেখেছি। তিনিও তো আমার মুগ্ধতায় অন্ধ হয়েছিলেন। .. .. চাকরিটার জন্য তার সাথে কতোভাবেই না কী করেছি।’ (পৃ. ১৩) আর ভিসি তো থাকেই তার বাহুবেষ্টনে। দুজনকেই সে ‘খুশি করে’ চলতে থাকে। এই খুশি করে চলার খেলা খেলতে গিয়ে তাকে ‘প্রতিদিন অনেক অঙ্ক কষে চলতে’ হতে থাকে। সে জানে: ‘এই দুজনের কেউ একজন অখুশি হলেই তার চাকরিটা ফাঁসির দড়িতে ঝুলবে।’

কেনো ঝুলবে? প্রেমিকদের যে-কোনোজন রুষ্ট হলেই কি শুধু চাকরি বিপন্ন হবে তার?

তা নয়। এর পেছনে আছে আরো এক গূঢ় কারণ। ওটিই সত্যকার কারণ। ব্যবসা করে বিপুল লাভ খুঁজতে আসা এই বেসরকারি লাভলোলুপগণ বাংলা বিভাগকে গণ্য করে অলাভজনক এক বোঝা বলে। এর ভার বইতে তারা কিছুমাত্র আগ্রহী নয়। ফারজানা জানায়: ‘বোর্ড নিজেই চায় না বাংলার মতো একটা লোকসানি ডিপার্টমেন্ট থাকুক। অনেকবার বন্ধও করে দিতে বলেছে। বন্ধ করেও দিয়েছিল। তারপর আবার কতো দেন-দরবার করে চালু করেছে। বাংলা বিভাগ চালু রাখার ক্ষেত্রে ড. শাহেদ জাহান এবং চিফ কোঅর্ডিনেটরের যুক্তি একই। ড. শাহেদ জাহান বোর্ডকে বোঝায় বাংলা বিভাগ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা মানে তা আমাদের জন্য গর্ব।.. .. চিফ কোঅর্ডিনেটরও ভিসির বক্তব্যকে শতভাগ সমর্থন করে।.. .. এই এক জায়গায় দুজন সবসময়ই এক – দুজনের ভেতরেই আছে একজন। .. .. বাংলা বিভাগ না থাকলে ড. ফারজানাও যে থাকবে না।’ (পৃ. ১৯)

দুজন গদিনশীন পুরুষ ভাবে, তারা মুফতে রূপসীকে পাচ্ছে। অন্যদিকে নারীটি জানে দুই লোলুপকে অতি দক্ষতার সাথে খেলাতে পারার মধ্যেই আছে, তার পদস্থতার নিশ্চিতি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগকে কেন্দ্র করে, খেলা অতি অনবদ্য রকমেই চলতে থাকে বটে, কিন্তু দুষ্কালও এসে যায় আচমকা আচমকাই।

ড. ফারজানা কিন্তু অসাড় বেবোধা ভোগমত্ত নারীই নয়। তার ভেতরেও কখনো কদাচিৎ বিবেক জেগে ওঠে বটে। চাকুরি প্রসঙ্গে তার জিজ্ঞাসা জাগে: ‘চাকরিতে কতো অলিগলি চোরাগলি হেঁটে চলতে হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিই কি এরকম! নাকি যারা শুধু বাংলায় পড়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এরকম! পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশ্চয় বাংলার ম্যাডামদের এতো নাটক করতে হয় না। আচ্ছা, তারাও কি যোগ্যতায় চাকরি পান! নাকি চাকরি পেতে আমার মতো অনেক চোরাগলি তাদেরও পার হতে হয়! ফার্স্টক্লাস পেতেই কতো জলে কতো কাপড় ভেজাতে হয়েছে, কতো জনকেই তো কতো জলে নামতে দেখেছি, কাপড় ভেজাতে দেখেছি। আর চাকরি, সেটা তো আরো বড়ো ব্যাপার!’ (পৃ. ৩০)

তখন তার মন এভাবে ছন্নভন্ন হতে থাকে: ‘দু’জনই আমাকে নিজের মতো করে খেলার পুতুল বানিয়ে রাখবে।.. .. .. রাখবে কী! করেই তো রেখেছে।.. .. আমার মেরুদণ্ড আছে নাকি! .. .. আচ্ছা আমি এটা করি কেন! এ-চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিত্বের সাথে সাধারণ অন্য কোন কাজ করেও তো খেতে পারি!’ (পৃ. ৩১)

কিন্তু পদস্থ থাকার বাসনা তার সীমাহীন। চেয়ারের লোভ তাকে মুহূর্তেই দুরভিসন্ধিপ্রবণ হওয়ার জন্য ফুঁসলাতে থাকে: ‘বাইরে এতো সম্মান আমি কোথায় পাবো। এটা তো আর কেউ জানছে না। আমার অখ্যাত কবি-স্বামী সারামুখে আলো ছড়িয়ে গর্ব করে বলে, আরে আমার কবিখ্যাতি না থাকতে পারে, কজন বড়ো কবি আমার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ম্যাডামকে নিয়ে ঘুমোতে পারে!’ (পৃ.৩১)

ছয়.

এইখানে কলুষ সর্বত্র। শুধু যে বাঘা যতীন বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষকেরাই পচনগ্রস্ত হয়ে আছে, তা নয়। আশপাশে যতো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সবখানে কুষ্ঠ। সব নারী লোভ-কুষ্ঠগ্রস্ত। আর এই দুনিয়ার পুরুষগুলো কি অবস্থা? তারা কি নিতান্তই সাধুসন্ত? তা তো নয়। তারা জানে, তাদের এই দেহ এই জিন্দিগী কেবল নারীদেহসুধা পিয়ে ওঠার জন্যই। কাজে যতোটা যেভাবে পারো পিয়ে নাও। নিতে থাকো। তারা বাছবিচার করার কোনো ধারই ধারে না। অমিত যথেচ্ছচারী এই জগতের পুরুষগুলো।

এমত লোভ-জরজর পুঙ্গবদের সাথে পাল্লা দিতে হলে যে, সমান পর্যায়ের ঘাগু-ধড়িবাজ হতে হবে, এই সত্য এই খণ্ড-ভূভাগের নারী পরিষ্কাররকমে জেনে উঠেছে। ফলে এইখানে চলছে শঠে শাঠ্যং নীতি। দুষ্ট পুরুষের দুনিয়ায় সতী রহিমা হয়ে থেকে যে আখেরে নিতান্তই লোকসান, সেটা বুঝে গেছে এই নারীকুল।

এই বাস্তব-জগতটির নারী জেনে গেছে যে, খেলতে জানলে কানাকড়ি দিয়েও খেলা যায়। জেতা তো যায়ই। ফলে তার আর এখন মেধা-সাধনার দিকে যাওয়ার দরকারই হবে না। যোগ্য হওয়া-হওয়িরও কিছু নাই এইখানে, শুধু খানিকটা চতুর আর কুশলী হলেই চলবে। এইখানে আমরা কলুষগ্রস্ত পুরুষের পাশে সমান মাপের দূষিত নারীগণের অলজ্জ উপস্থিতি পাই। দুষ্টের দুনিয়ায় দুষ্টই হাজির আছে সঙ্গিনী হওয়ার জন্য। এটা বেশ দারুণ এক বাস্তবতার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন রকিবুল হাসান। এইখানে এই দূষণগ্রস্তরা ‘কেহ নাহি কারে জিনে সমানে সমান!’ আমরা ওই কলুষসুখী নারী ও নরগণের মনস্তস্তে¡র পরিচয়বাহী কিছু কথা-স্বগতোক্তি উদ্ধৃত করতে পারি:

ক. ‘ড. এলিনা রহমান ভাবলেন, এতো প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আমার চাকরি জীবনেও হবে না। অতো যোগ্যতা আমার নেই। আমার যা করতে হবে তেল-তদবির আর দেহকাব্য কাজে লাগিয়ে যদি কিছু হয়। যতোই বড়ো বড়ো বুলি আওড়াই, আমার যোগ্যতা কতটুকু আমি নিজে তো জানি।’ (পৃ. ১০৮)

খ. অন্য যে শিক্ষকটি আছে বাঘা যতীন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে, সে ড. সেলিনা। তার বিদ্যার দৌড়ও এমন: ‘ড. সেলিনা .. .. ভাবে, পিএইচডি তো আমার স্বামী লিখে দিয়েছে। আমি তো শুধু উপরে উপরে থাকি। কাউকে তো এই কঠিন সত্য বলতে পারবো না। আমার সাতবার জন্ম হলেও তো ওরকম একটা বই লিখতে পারবো না। ওকে তো আমি বিয়েই করেছি এসব টার্গেট নিয়ে। বাসায় ফিরে ওকে দিয়েই লেখাতে হবে।’ (পৃ. ৩৫২)

গ. ড. ফারজানার জবানী থেকে আমার জানতে পাই: ও (ড. এলিনা) একসময় শান্তিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পার্টটাইমার হিসাবে পড়াত। তো সেখানে ভিসি ছিলেন প্রফেসর দেলোয়ার হাসনাত। বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন ড. মোমেনা খাতুন। সম্ভবত এখনও আছেন। আমি তাকে চিনি। তার স্বামী নেই। স্বামী মারা গেছে না ডিভোর্স দিয়েছে- অতোটা জানি না। এই মহিলা একা থাকেন। … এই মোমেনা খাতুন ওখানে নামেই বাংলা বিভাগের প্রধান। আসলে সে প্রফেসর দেলোয়ার হাসনাতের রক্ষিতা। দেলোয়ার হাসনাতের ওয়াইফও তা জানেন।’ (পৃ. ১২৭)

তবে একজনকে নিয়েই কি এই শিক্ষা-রসাতলের কামলগ্নগণ সন্তুষ্ট হয় বা থাকে? কদাপি নয়।

বৃক্ষে যেমন আছে নানা জাতের বিকশিত পুষ্প, তেমনি ভূভাগে আছে রূপবতীগণ, নানা জাতের দেহবল্লরী নিয়ে আছে তারা। এদের দিয়ে উন্মাতাল হওয়ার জন্য পদস্থ পুরুষগুলো লাউলাউ হয়ে থাকে। আর এই পদওয়ালাদের বশীভূত করে নেওয়ার জন্য রূপওয়ালিগণও অকুণ্ঠ, সদা ব্যগ্র, নানামতে পরিকল্পনাব্যাপৃত। ড. ফারজানার বিবরণ থেকে আমরা এমত জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে উঠি: ‘ওখানে ড. এলিনা রহমান ঢোকার পরে প্রফেসর দেলোয়ার হাসনাত.. এলিনার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন’; দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে ‘অবাধ শারীরিক সম্পর্ক।’ (পৃ. ১১৭-১১৮)

তাহলে তখন পূর্বতনা মোমেনা কি শোকেতাপে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, বা কর্মত্যাগ করে নিজেকে নিয়ে যায় অজ্ঞাতবাসে? একদমই নয়। এটা হচ্ছে শয়তানের সাথে শয়তানের পাল্লা দেওয়ার ভূভাগ। পূর্বতনা দক্ষ প্রতিশোধসমর্থাও বটে এইখানে। সে জানে, নিজের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ও নিজের অবস্থান কীভাবে বহাল রাখতে হয়। যখন ‘একসময়’ এলিনাগ্রস্ত ভিসি প্রফেসর দেলোয়ার হাসনাত সিদ্ধান্ত নেয়, ‘মোমেনাকে বাদ দিয়ে ড. এলিনাকে বিভাগের প্রধান বানাবেন’; ‘তখন মোমেনা খাতুন ভিসিকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এখানে আমি থাকবো, না হলে এলিনা থাকবে – দুজন একসাথে থাকবে না।’

এইটুকু বলে কেঁদে জগত ভাসাবার বান্দা নয় না মোমেনা। কীভাবে বহুগামী দুষ্টুকে ঢিট করতে হয়, সেই কৌশল আয়ত্তে আছে তারও। সেও কি সমান দুষ্ট খেলুড়ে নয়!। মোমেনা বলে: ‘যদি আপনি এলিনাকে নিয়ে থাকতে চান, থাকেন। আপনার সাথে আমার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বছরের পর বছর আপনি আমাকে যেভাবে ভোগ করেছেন, আমাকে ঘর-সংসার পর্যন্ত করতে দেননি, বাইরের জগতের কারো সাথে মিশতে দেননি- তার সব প্রমাণ আমার কাছে আছে।’

তবে শুধু এই প্রমাণ হাতিয়ারটুকুই তার একমাত্র সম্বল নয়, এই নারী আরেকটু দড়ো। পুরুষের দুষ্টতাকে সিধা বানাবার সকল কায়দা-কৌশলই তার অধিগত আছে। সে হাসনাতকে বলে: ‘.. আপনি তো বিদেশ থেকে এসে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে ভিসি হয়েছেন – প্রফেসর হয়েছেন- নামের সাথে ডক্টরেট লাগিয়েছেন – আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন? কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করেছেন?’’ (পৃ. ১১৮)

এই ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসাগুলো শুধু ভিসির দিকে ছুঁড়ে দিয়েই নিজেকে সংবরণ করে নেবার পাত্রী নয় মোমেনা খাতুন। সে আরো ক্রূর থাবড়া দেওয়ার জন্য তৈরি হয়। সে ‘প্রেস কনফারেন্স করে’ ভিসির ‘মুখোশ খুলে দেয়ার হুমকি’ও ছোঁড়ে। ‘সবাই আপনার আসল চেহারাটা দেখতে পাবে।.. .. আগামীকালের ভেতর যদি আপনি এলিনাকে এখান থেকে বের না করেন, পরশু দিন প্রেস কনফারেন্স হবে।’ (পৃ.১১৮)

এই নারী কি নিজের নাম-খোয়ানোর আশঙ্কা করে না? হয়তো করে, কিন্তু লড়াইয়ের কালে সে নিজেকে কুণ্ঠাগ্রস্ত দেখাতে ঘৃণা বোধ করে। সে সেই সত্যটা জানে যে, নেংটার আসলে বাটপাড়ের কোনো ভয়ই থাকার কারণ নেই। সে বলে: ‘আর আমার! আমার তো সবই গেছে।’

এবং দুষ্টতাগ্রস্ত পুরুষটির তখন ‘নিজের চরম বিপদ অনুধাবন’ করতে ‘দেরি হয় না’। তার দেহমোহ অচিরেই ঘুচে যায় এবং নিজেকে রক্ষার জন্য ‘প্রফেসর দেলোয়ার হাসনাত ড. এলিনাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরের দিন নয়, সেদিনই বের করে দেন।’ (পৃ.১১৮)

এই সর্বব্যাপ্ত পচন ও কলুষের মধ্যে ড. অনিন্দ্য অর্ঘ্য এমন এক দেবদূত, যার শরীর নিজেই যেনো অগ্নি। সেই অগ্নি সমস্ত দুষ্টতাকে দগ্ধ করতে থাকে, আর সে নিজে থাকে নিষ্কম্প অটল পণধারী। সুস্থতাকে আনার পণ নিয়ে কর্মলগ্ন থাকে সে।

ড. ফারজানা বা ড. এলিনা এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি করে যাওয়াটাকে স্ট্যাটাস সিম্বল বলে গণ্য করে। নিজেদের অই চাকুরির যথাযথ যোগ্য করে তোলার কোনো তাগাদাই বোধ করে না তারা। সহজে সিদ্ধি পাওয়ার পথ জানা আছে তাদের। জানে যে, শরীরকে যথাস্থানে যথামতে ব্যবহার করতে পারাটাই হচ্ছে অতি উচ্চ এক যোগ্যতা। সেটাই সুচারুরূপে করে চলে তারা।বেতন পেতে থাকে, লোকচক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে মানমর্যাদাশালী বলে গণ্য হতে তাকে।

তবে সমস্যা হলো এই যে, এই ব্যবসাদারের দুনিয়ায় সবই টলোমলো অনিশ্চয়তায় ভরা। এই নারীরা চাকুরি পাওয়া ও রক্ষার জন্য দেহ সপেও বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারে না। চাকুরি হারায়ই। যাদের অবলম্বন করে তাদের দেহলতা চাকুরিতে ডগলগিয়ে উঠতে তাকে, সেই পদস্থ ক্ষমতাশীনেরাই যখন-তখন ক্ষমতাহীন হয়ে যায় এইখানে। ভিসি ড. শাহেদ জাহান এক ঘণ্টার নোটিশে পদত্যাগ পত্র জমা দিতে বাধ্য হয়। সিসি আবদুল করিমকেও সেই একই পন্থায় চাকুরি থেকে সরিয়ে দেওয়া। তবে মালিক ব্যবসাদারেরা নিতান্ত অসভ্য নয়। তারা পদচ্যুত করে না, তারা পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে সসম্মানে পদত্যাগ করার সুযোগটা দেয়।

বেসরকারি জগতের রেওয়াজ মতো মালিকের যখনই মর্জি হয়, তখনই যে-কাউকেই চাকুরিচ্যুত করে। এই জগতে কেউই আদতে ক্ষমতাবান না। সে ভিসি হোক বা ট্রাস্টি বোর্ডের চিফ কোঅর্ডিনেটরই হোক, প্রত্যেকেই এইখানে নিতান্তই কর্মচারী মাত্র, মালিকের হুকুম তাবেদার। সত্যকার ক্ষমতা আছে মালিক বা মালিক গোষ্ঠীর হাতে। ‘অগ্নিকা আঁধার’ সেই গূঢ় অন্ধকারের ওপরেও আলোকপাত করে চলে।

সাত.

রকিবুল হাসান নব এক রসাতলের এক বিপুল আখ্যান রচনা করেছেন। তাঁর ‘অগ্নিকা আঁধার’কে আমরা ক্লেদ-ক্লিন্ন রসাতলের বিবমিষা-উদ্রেককর, আতঙ্ক-জাগানো এক বিশদ দলিল বলেই গণ্য করতে পারি। কিন্তু সেই দলিল রচনাকালে লেখক আখ্যান বয়ানের দিকে যতোটা নিবিষ্ট থেকেছেন, একটি ঋজু গদ্যরীতি দাঁড় করাবার দিকে ততোখানি মনস্ক ছিলেন বলে প্রতিভাত হয় না। গদ্যের সুধালাবণ্য রচনা করে তোলার দিকে তিনি যেনো বেশ অনেকটাই উদাসীন, যেনো বেশ ভালোরকমই অনাগ্রহী তিনি। তাঁর এই ঔদাস্য বা অনাগ্রহ, আমাদের খানিকটা আহত করে। এই আখ্যানে তাঁর গদ্য প্রায় প্রায়ই বড্ড গড়বড়ে হয়ে উঠেছে। তাঁর অন্যমস্কতাকেই, শিল্পসুষমাসৃজনে অনাগ্রহকেই এর জন্য আমি দায়ী করতে চাই।

শুরুতেই তিনি এমন বিবরণ রচনা করেন:

১.ক) ‘ড. ফারজানার সাথে আবদুল করিম প্রাণবন্ত আবেগময় গল্প করতে ভালোবাসে। করেও। ড. ফারজানা সে গল্পে আবেগময় চমৎকার শব্দ ও বিশেষণ প্রয়োগ করে আরো প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রায় দিনই দুপুরে দুজনে একসাথে খায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে কথাটা ভাসলেও, মুখ খুলে কেউ বলতে সাহস পায় না।’ (পৃ.১৩)

এই শব্দের বিকল্প কোনো শব্দই কি আশপাশে নেই? ব্যবহার করা যেতো না নাকি? আর, দেয়াল তো ইট-সিমেন্টেই গড়া হয়ে থাকে বলে জানি। সেইখানে কথা ভাসতে পারে? দেয়াল কি বায়বীয় বা জলীয়গুণের অধিকারী হয়ে গেছে ইতিমধ্যে? আর সেটা আমার জানাই হয় নাই এতোদিনেও! এমন নাকি? দেয়ালে কথা ভাসে? নাকি ধাক্কা খায়, বেজে ওঠে?

প্রাণবন্ত, আবেগময় এই শব্দগুলোকেই কেনো বারেবার ব্যবহার করে যেতে হবে? এই শব্দের বিকল্প কোনো শব্দই কি আশপাশে নেই? ব্যবহার করা যেতো না নাকি? আর, দেয়াল তো ইট-সিমেন্টেই গড়া হয়ে থাকে বলে জানি। সেইখানে কথা ভাসতে পারে? দেয়াল কি বায়বীয় বা জলীয়গুণের অধিকারী হয়ে গেছে ইতিমধ্যে? আর সেটা আমার জানাই হয় নাই এতোদিনেও! এমন নাকি? দেয়ালে কথা ভাসে? নাকি ধাক্কা খায়, বেজে ওঠে?

খ) ‘.. .. ড. সেলিনা যেতে যেতে ভাবে, জামাল স্যারের শরীরটা আজ ভালো করে গরম করে দিতে হবে- বুড়ো থ্যাঁতলানো শরীর তো গরমও হতে চায় না। (কথা সঠিক। থ্যাঁতলানো দেহ গরম হবে কোনপ্রকারে! সেই দেহটাকে তো আগে অথেঁতলানো অবস্থা- মানে সেরে ওঠা অবস্থা পেতে হবে, তাই না?) নিজের সবটুকু ওম ঢেলে তাকে আজ আগুনের শিখা করে জ্বালাতেই হবে।’ (পৃ.৩৪৫) ওম ঢালা যায়। ঢেলে, অনেকটা পরিতোষ ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আগুনের শিখা জ্বালানোর জন্য ওটা বিশেষ কাজে আসে বলে শোনা যায় না। নাকি?

গ) ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটা ছেড়ে দেবে কিনা প্রতিনিয়ত নিরবচ্ছিন্ন ঢেউয়ের মতো ফণা তুলে সহস্র প্রশ্নে নিজের ভেতর দংশিত হতে থাকে ড. অনিন্দ্য অর্ঘ্য।’ (পৃ. ৩৫৫।) বাক্যটা কিন্তু বড্ডই গোলমেলে হয়ে গেছে! লেখক! একটু খতিয়ে দেখুন তো! ঢেউ দংশন করে তো করুক। কিন্তু ঢেউ যেখানে নিজেই সহস্র ফণা তুলে আছে, সেই ঢেউ ড. অনিন্দ্যের ভেতরে গিয়ে দংশিত হয় কেমনে? ঢেউ দংশিত হয়? নাকি সে-ই দংশন করছে তখন?

২. বাঘা যতীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসি আবদুল করিম নিতান্তই এক অবসরপ্রাপ্ত মেজর। সে টাকা বোঝে, পরস্ত্রীকে অধিগত করার কায়দা-কৌশল বোঝে, পরকীয়া রভস নিয়ে সন্তর্পণে খেলে-খুলে আসার কায়দা জানে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মারপ্যাঁচ-কূটনীতি সেটাও সে উত্তমরূপেই বোঝে। অতি বাস্তবলগ্ন হিসেবঅলা ব্যক্তি সে। এই পর্যন্ত তার সবই বাস্তবসম্মত, গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে থাকে পাঠকের কাছে। কিন্তু আচম্বিতেই লেখক তার ওপর আবেগগত এমন কিছু বোধ-ভাবনা-আবেগকে চাপিয়ে দেন, যেগুলি একদম বানানো, নিতান্তই চাপিয়ে-দেওয়া বিষয় বলে মনে হতে থাকে। মনে হতে থাকে, এটা নিতান্তই মেকী।

যেমন, আবদুল করিমের সাথে এক সকালে দেখা করতে আসে তাঁর সামরিক-জীবনের সিনিয়র সহকর্মীর স্ত্রী এলিনা রহমান। এলিনা অতি রূপবতী। তাকে দেখে নিতান্তই ইন্দ্রিয়তাড়িত এই লোকের মনে আমরা এমন ভাবনা জেগে উঠতে দেখি: ‘প্রথম দর্শনেই ড. এলিনা রহমানের রূপে তিনি অবাক। এতো সুন্দরী মহিলা। ঈশ্বর যেন তার পুরো শরীরটা মেপে মেপে তৈরি করেছেন- কোথাও কোনো সৌন্দর্যের একটুও ঘাটতি রাখেননি। .. .. ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের পদ্মাবতী কিংবা ‘বিষাদ-সিন্ধু’র জয়নবের রূপের যে ছবিটা তার মনের ভেতরে এতোকাল কল্পনায় ছিল, এলিনা রহমান যেন ঠিক তাই।’ (পৃ.৩৮)

আচম্বিতে এক বন্য বাইসনকে, লেখক তাঁর ইচ্ছা হলে পদ্ম-স্বপ্ন-কাতর ভ্রমর হিসেবে দেখাতে চাইতে পারেন বটে, কেন না এটি তাঁরই পৃথিবী-লেখার পৃথিবী; কিন্তু আমরা পাঠকেরা বিষম বিভ্রমে পড়ে যাই কিন্তু! অকস্মাৎ এই আই, এ পাশ মেজর, আলাওলকে পায় কোথায়! আর সে কিনা পদ্মাবতীর রূপকে স্মরণে আনে! কেমনে পারে সে এইটা! কোন প্রেক্ষাপট থেকে স্মরণে আনে সে? তারও কি বাংলা সাহিত্যে অনার্স করা ছিলো? তাকেও বুঝি মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য ও আলাওল তন্নতন্ন করে পড়ে উঠতে হয়েছে? সাংঘাতিক ব্যাপার তো! তা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে এই মেজরের মন পদ্মাবতীর রূপের ‘রেফারেন্স’ আনে কোত্থেকে? কেমন কেরে আনে? পদ্মাবতী বা জয়নবের রূপগাঁথা তো আমাদের নিত্যকার দুনিয়ায় আদপেই চর্চিত হয় না। এখনকার দুনিয়ায় প্রায় অপঠিতই যে “বিষাদসিন্ধু”, সেইটার নায়িকার নামও সে জানে! বিশ্বাসযোগ্যতা পায় না যে বিষয়টা! মুশকিল।

৩. ড. ফারজানার সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটাবার জন্য বাঘা যতীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. শাহেদ জাহান কাতর হয়ে পড়ে। ফারজানা আগুন উসকে দেওয়ার জন্য যতোটা শরীরী ছলাকলা করা দরকার, করে। তার সাথে সাথে চর্যাপদ থেকে দুচারটি কোমল-কাব্যিক পংক্তিও শোনায় ভিসিকে। সেটা সে শোনাতেই পারে, সে বাংলা সাহিত্যেরই ছাত্রী ছিলো। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন থেকে কিছু চরণ তাকে মুখস্থ হয়তো করতে হয়েছিলোই, পরীক্ষা পাশের জন্য। কাজেই সে যখন চর্যাপদ শোনাতে থাকে, আমরা মুগ্ধ হয়েই শুনে চলি। কিন্তু আমাদের জন্য সমস্যা এসে যায় একটু পরেই। ভিসি ড. শাহেদ জাহানও ফারজানা ম্যাডামের সাথে তাল মিলিয়ে চর্যার পংক্তি আওড়ানো শুরু করেন। একদম মুখস্থ তার, সেইসব পদ। “ড. শাহেদ জাহান বললেন.ঐ চর্যাটা মনে আছে তোমারÑ দবসহি বহুড়ী কাউহি ভঅই/ রাতি ভইলে কামরু জাই।।.. .. আমার মনভরা সুন্দর তুমি। আসো। ‘নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে’ সময় কাটাবো।” (পৃ. ৬২) আমাদের তখন বাহ্যত বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েও নিস্তার থাকে না। আমাদের মনের ভেতরে মন ভয়ানক হুজ্জোত শুরু করে। মন জিজ্ঞাস করতে থাকে: এই ভিসি কোন ডিসিপ্লিনের ছাত্র ছিলো হে? বাংলা সাহিত্যেরই কি? সাবাস সাবাস! তাই তিনি এমন চর্যাবিদ্যাবিশারদ!

৪. কোথাও কোথাও অকারণ বিবরণ রচনার জন্য আকুল হয়ে উঠতে দেখা যায় লেখককে। এই বেহুদা আকুলতা আখ্যানটির সুষমা ও গতিছন্দকে শ্লথ করে দিয়েছে। আমরা জানতে পাই, ড. অনিন্দ্য অর্ঘ্য অতি কুশলী সংগঠক। কর্মযোগী এই পুরুষ যতো ক্ষুদ্র কাজেই হাত দিক, নিজেকে সে তাতেই সম্পূর্ণ নিবেদন করে ফেলে। সে বাঘা যতীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খোঁজার জন্য সহকর্মীদের নিয়ে পৌঁছে যায় কুষ্টিয়ায়। সেখানে সেমিনারের আয়োজন করে, নিজের প্রবন্ধ উপস্থাপন করে। সেই প্রবন্ধের উপস্থাপনা প্রসঙ্গে লেখক উদ্ধৃত করে চলেন গগন হরকরার গান, লালনের দর্শন চিন্তা, লালনকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধতা, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাউলদের স্তুতির বিবরণ ইত্যাদি। এই পুরো অংশটি লিখে উঠে ঔপন্যাসিক হয়তো শ্লাঘা বোধ করে উঠলেও উঠতে পারেন, কিন্তু আমরা পাঠকেরা এইখানে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। স্পষ্টতই বুঝে উঠতে পারি, এইখানে লেখক সংযম খুইয়েছেন। এই অংশটি নিয়ে বরং যদি ঔপন্যাসিক তাঁর কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দাঁড় করিয়ে উঠতেন, তাহলেই এই উপন্যাসটি অতিকথনভার থেকে নিস্তার পেতো।

৫. এমনই আরেকটি অংশ হচ্ছে ড. অনিন্দ্য অর্ঘ্যরে ‘পশ্চিম বঙ্গের.. স্টেট ইউনিভার্সিটি ও সরোজিনী নাইডু কলেজ যৌথভাবে আন্তর্জাতিক’ সেমিনারে যোগদানের অংশটি। বাঘা যতীন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সেমিনারে অংশগ্রহণে বাঁধা দিতে থাকে, ছুটি মঞ্জুর করতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাষ্টি বোর্ডের চিফ কোঅর্ডিনেটরের ঈর্ষা ও ইতরতা পদে পদে ড. অনিন্দ্যকে বিড়ম্বিত করতে থাকে, কিন্তু ড. অনিন্দ্য থাকে অনড়। যতো বিঘ্নই তার পথ আটকে দাঁড়াক না কেনো, সে সবই পেরোয়। সেমিনারে যোগ দেয়।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অসূয়া কীভাবে সৎ ও নীতিবান দায়িত্বপালনকারীদের জীবনকে কণ্টকিত করে থাকে, এই বিবরণটি হয়ে ওঠে সেই বাস্তবতারই এক নিরপেক্ষ দলিল। কিন্তু সেই নিরপেক্ষতাকে ঔপন্যাসিক অচিরেই নষ্ট করে নেন। তিনি প্রলুব্ধ হয়ে ওঠেন অ্যালেন গিন্সবার্গের ‘The September on Jessore Road’ কবিতাটি উদ্ধৃত করার জন্য। এবং সমস্তটা কবিতা উদ্ধৃত করে, তবেই তাঁর অন্তর পরিতুষ্ট হয়। মানছি, আমরা পাঠকেরা বিশেষ লেখাপড়া জানা মনুষ্য নহি। একটু মূর্খই আছি বটে। কিন্তু আমরা তো এখানে অ্যালেন গিন্সবার্গের কবিতার শ্রোতা হবার বাঞ্ছা রাখি নাই। আমরা এখানে সতৃষ্ণ হয়ে আছি আখ্যানের ভেতরে আরো গাঢ় আখ্যানের জন্য। স্নায়ু তিক্তকর এমত সকল জ্ঞান-জাহিরী আমাদের ক্লান্ত করে, খুবই ক্লান্ত করে।

আট.

পাঠক একটা বিস্ময়কর তথ্য, চলুন আমরা, ভাগ করে নিই। এইখানে, এই আমাদের আখ্যান ‘অগ্নিকা আঁধার’ যে -গড়ঘেরাও ভূভাগটির কথা বলে, তার আয়তন কিন্তু ভারী বিস্ময়-জাগানিয়া! একবার আমাদের মনে হতে থাকে, এর আয়তন বুঝি, মেরে-কেটে ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল হলে হতেও পারে। পরক্ষণেই মনে হতে থাকে, এ এক এমনই ভূভাগ, সে নিজে যদি ইচ্ছ করে, তবে ভূখণ্ডটি নিজের আয়তন করে নিতে পারে শুধুই তিন বিঘা। নিজেকে করে নিতে পারে শুধুই তিনবিঘাওয়ালা এক ক্যাম্পাস! এইখানে বাংলা— ভূখণ্ড ও ভাষা; ধুকন্ত, অবহেলাতাড়িত, অগৌরবজীর্ণ। যেনো সে মৌনকাতর বেদনাশীর্ণ অপেক্ষা নিয়ে আছে। আবার একটা বায়ান্নো আসবে কী? আবার দৃপ্ত তেজালো পদপাত নিয়ে আসবে কি তারা? সেই তারা, যারা ভাষা ও ভূমির জন্য গৌরব আনতে জানে, তারা আসবে কি? এমন জিজ্ঞাসা যেনো ছড়িয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছেই।

এই নিয়ে এক অতি ধন্দে আছি। আবার আরেকটি অমীমাংসা তো পদে পদে শেকল হয়ে জেবড়ে রাখছে এই পাঠককে। ফলে কদম বাড়াতেই পারছি না। স্তব্ধ দণ্ডায়মান আছি তো আছিই। কেনো জানেন?

অই যে শুদ্ধশীল ড. সাদিক আহসান দুষ্টতা আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করে চাকুরি ছাড়লেন, সেটা কি শুধুই প্রতিবাদ ছিলো? উন্নত বিশ্বের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘প্রফেসরশিপের’ গমগমা অফারটাও কি তাঁকে দুলিয়ে দেয় নাই? সত্যিই দুলিয়ে দেয় নাই? আর ওই যে আমাদের কর্মযোগী অনিন্দ্য, ড. অনিন্দ্য অর্ঘ্য শেষমেশ পদত্যাগ পত্রই পেশ করে দিলো। তারপর একা একা হেঁটে হেঁটে কোন অজানার দিকে যেনো সে উধাও হতে থাকলো! এসব বৃত্তান্ত কি আমাদের বলে না যে, পালাও! পালাও এই তল্লাট থেকে। জানবে, যে পালাতে পারে সে-ই জানে বাঁচে। য: পলায়তি স জীবতি!

কিন্তু আমরা যারা দুস্থ আমজনতা, আমরা কোথায় পালাবো? আমাদের তো এই ভূভাগটুকু ছাড়া দাঁড়াবার আর কোনো জায়গা নেই। মাকে বিপন্ন রেখে কোনো সন্তান বুঝি পালাতে জানে, এই বঙ্গে?

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি:

১. বুদ্ধদেব বসু: সাহিত্যচর্চা। সিগনেট প্রেস, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ: বৈশাখ ১৩৬১

২. হুমায়ুন আজাদ: ভাষা আন্দোলন সাহিত্যিক পটভূমি। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ: ১৯৯০

৩. হুমায়ুন আজাদ : নারী। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। তৃতীয় সংস্করণ: এপ্রিল ২০০০

৪. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত): পৌরাণিক অভিধান। এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, কলিকাতা। দশম সংস্করণ: বৈশাখ ১৪১৬

৫. রকিবুল হাসান: অগ্নিকা আঁধার। বটেশ্বর বর্ণন (প্রা.) লি., ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২২

৬. Becker, George J (ed.): Documents of Modern Literary Realism. Princeton University Press: New Jercey.1963

দ্রষ্টব্য: লেখকের নিজস্ব বানানরীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

বাংলা ভাষার একজন ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও গল্পকার। আকিমুন রহমানের গ্রন্থসমূহ হলো : ‘আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ (১৯২০-৫০)’, ‘সোনার খড়কুটো’, ‘বিবি থেকে বেগম’, ‘পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে’, ‘রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি’, ‘এইসব নিভৃত কুহক’, ‘জীবনের রৌদ্রে উড়েছিলো কয়েকটি ধূলিকণা’, ‘পাশে শুধু ছায়া ছিলো’, ‘জীবনের পুরোনো বৃত্তান্ত’, ‘নিরন্তর পুরুষভাবনা’, ‘যখন ঘাসেরা আমার চেয়ে বড়ো’, ‘পৌরাণিক পুরুষ’, ‘বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার দলিল (১৩১৮-১৩৫০ বঙ্গাব্দ)’, ‘অচিন আলোকুমার ও নগণ্য মানবী’, ‘একদিন একটি বুনোপ্রেম ফুটেছিলো’, ‘জলের সংসারের এই ভুল বুদবুদ’, এবং ‘নিরুদ্দেশের লুপ্তগন্ধা নদী’।

আকিমুন রহমান ভালোবাসেন গন্ধরাজ আর বেলীফুল আর হিজলের ওড়াভাসা! আর তত্ত্বের পথ পরিক্রমণ! আর ফিকশন! ঊনবিংশ শতকের ইউরোপের সকল এলাকার গল্পগাঁথা আর এমিল জোলার কথা-বৈভব! দূর পুরান-দুনিয়ায় বসতের সাথে সাথে তিনি আছেন রোজকার ধূলি ও দংশনে; আশা ও নিরাশায়!