আমি তখন ক্লাস টেনে, টেনেটুনে। দোস্ত বিল্ডিংয়ে ছাত্রফ্রন্টের অফিসে কদাচিৎ যাতায়াতে এক দাদার খপ্পরে পড়ে গেলাম একদিন। সঙ্গে আরও অনেকেই, প্রায় আমারই বয়েসী। দাদাটা জানতে চাইলেন কার কি প্রিয় সিনেমা। বেশিরভাগই যেসব নাম বলল, সব ইংরেজি, দুজনের ‘পথের পাঁচালি’। আমি দু’দুটো নাম বললাম, ‘খলনায়ক’ আর ‘সাজান’। হিরো সঞ্জয় দত্ত। কয়েকটা ছেলে ঠোঁট চেপে হেসে উঠেছিল আড়চোখে দেখা। কারণ বুঝিনি, কিন্তু তাচ্ছিল্যটুকু টের পেয়েছিলাম।

আমি তখন ক্লাস টেনে, টেনেটুনে। দোস্ত বিল্ডিংয়ে ছাত্রফ্রন্টের অফিসে কদাচিৎ যাতায়াতে এক দাদার খপ্পরে পড়ে গেলাম একদিন। সঙ্গে আরও অনেকেই, প্রায় আমারই বয়েসী। দাদাটা জানতে চাইলেন কার কি প্রিয় সিনেমা। বেশিরভাগই যেসব নাম বলল, সব ইংরেজি, দুজনের ‘পথের পাঁচালি’। আমি দু’দুটো নাম বললাম, ‘খলনায়ক’ আর ‘সাজান’। হিরো সঞ্জয় দত্ত। কয়েকটা ছেলে ঠোঁট চেপে হেসে উঠেছিল আড়চোখে দেখা। কারণ বুঝিনি, কিন্তু তাচ্ছিল্যটুকু টের পেয়েছিলাম।

একদিন, তাদেরই প্ররোচনায় দেখতে হলো অত্যন্ত ঘোলা ও বাজে প্রিন্টের সাদাকালো এক ছবি ‘সুবর্ণরেখা’। শুনেছিলাম, ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা। ভেবেছি, হয়তো নায়ক কোনো, হৃত্বিক রোশনের মতো। সিনেমার শুরু থেকে খুঁজে গেলাম নায়ক। কোথায় সে? এমনকি জিজ্ঞেসও করে ফেললাম, এখানে ঋত্বিক ঘটক কোনটা?

মেট্রিকের পর পালাবদল। চুল লম্বা করে ফেলেছিলাম সঞ্জয় দত্ত হবো বলে। ছাত্রফ্রন্ট ছেড়ে ছাত্রলীগে। কলেজে নিত্যদিন নিত্যনতুন বন্ধু, বড়োভাই। আর এসবের ঘূর্ণিপাকে, একদিন, দুর্বিপাকে, গিয়ে পড়লাম সিনেমা বানানোর স্বপ্নে বিভোর কতিপয় অগ্রজের আড্ডায়। সিনেমা নিয়ে আজগুবি সব কথা তাদের, মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝি না। একদিন, তাদেরই প্ররোচনায় দেখতে হলো অত্যন্ত ঘোলা ও বাজে প্রিন্টের সাদাকালো এক ছবি ‘সুবর্ণরেখা’। শুনেছিলাম, ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা। ভেবেছি, হয়তো নায়ক কোনো, হৃত্বিক রোশনের মতো। সিনেমার শুরু থেকে খুঁজে গেলাম নায়ক। কোথায় সে? এমনকি জিজ্ঞেসও করে ফেললাম, এখানে ঋত্বিক ঘটক কোনটা? এরপর, ক্রমশ, অভিরূপ কিংবা ঈশ্বরের নায়ক হয়ে ওঠার সকল সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিয়ে চরম অভিঘাতে শেষ হলো সিনেমা। শিশুদের কাছে মিথ্যে বলতে মানা করা ঈশ্বর যেভাবে সিনেমার শেষে এসে বদলে গিয়েছিল, আমিও তেমনই বদলে গেলাম যেন, তখনই। মাহাত্ম্য বুঝিনি, শুধু হতচকিতের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। ‘খলনায়ক’ আর ‘সাজান’ থেকে ছিঁটকে পড়লাম বহু দূরে। একেই কি বলে সিনেমা! এ যে শিশু শালিকের ঘাড়ে রোঁ! নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেল, সিনেমাই বানাব।

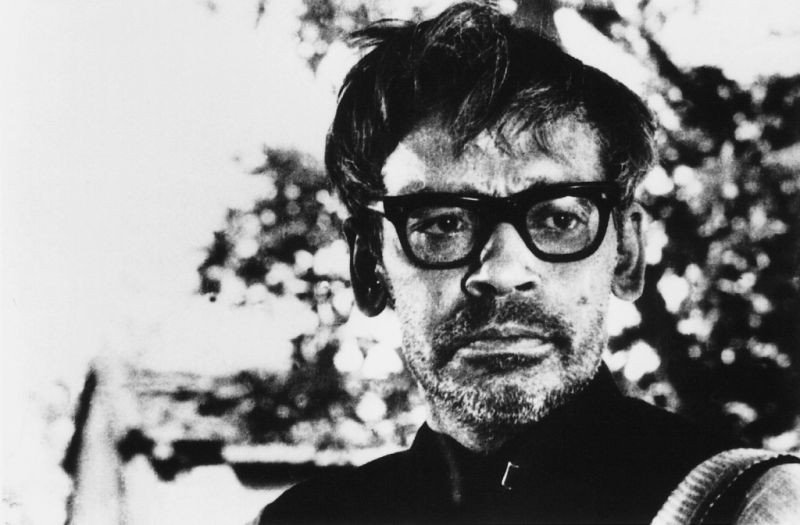

ঋত্বিক ঘটক

ঋত্বিকে মশগুল ছিলাম। বেশিদিন নয় অবশ্য। সে উপায়ও নেই, সিনেমাই তো সাকুল্যে ক’টা। সত্যজিৎ, বুদ্ধদেব আর ঋতুপর্ণ’র শরণে ততদিনে। আরও বেশি মজে গেলাম সিনেমায়। সারাবিমশ্ব পরিভ্রমণও তখনই শুরু। তবে, যত যাই বলি, ইরান-তুরান পার হয়ে ঠিকই ফের ঋত্বিকে আসতে হতোই মাঝেমাঝে। ‘অযান্ত্রিক’কে ব্রেথলেস-এর চেয়ে কম মনে হয়নি কোনোদিন। পরে যেদিন আবিষ্কার করলাম ব্রেথলেস-এরও দু’বছর আগে এসেছে ‘অযান্ত্রিক’, মনে হলো যেন ফর্ম ভাঙায় ঋত্বিকই তো গুরু! গোদারেরও! ভাবতাম, আমিও ফর্ম-টর্ম সব ভেঙে একাকার করে দেবো একদিন।

ঋত্বিক মানেই অবসেশন। সবারই হয় টুকটাক, আমার যেমন। আবার কেটেও যায়, আমার যেমন। বড়ো হতে হতে যেদিন আসলেই বড়ো হয়ে গেলাম, অবসেশন কেটে গেল। ঘোর কেটে গেল। মুভ অন করে ফেললাম। যেটা করতে পারেনি ‘অযান্ত্রিক’-এর বিমল, অথচ বাজারের ওই পাগলটা ঠিকই পেরেছিল, পাল্টে ফেলেছিল নিজের পুরোনো গামলা।

বড়ো হতে হতে পথে পথে বহু ঋত্বিক ঘটকের দেখা পেতে লাগলাম, যারা ভাবা প্র্যাকটিস করতে বলে, কিন্তু নিজেরা করে না। না করাটা দোষের নয় মোটেই। কেউই করে না আসলে। এসব ভাবা প্র্যাকটিস করতে বলা-টলা আসলে এক ধরনের ফ্যাশন, আর স্বয়ং ঋত্বিকের কাছে—অবসেশন। ঋত্বিক মানেই অবসেশন। সবারই হয় টুকটাক, আমার যেমন। আবার কেটেও যায়, আমার যেমন। বড়ো হতে হতে যেদিন আসলেই বড়ো হয়ে গেলাম, অবসেশন কেটে গেল। ঘোর কেটে গেল। মুভ অন করে ফেললাম। যেটা করতে পারেনি ‘অযান্ত্রিক’-এর বিমল, অথচ বাজারের ওই পাগলটা ঠিকই পেরেছিল, পাল্টে ফেলেছিল নিজের পুরোনো গামলা। ঋত্বিক নিজেও আসলে ওই বিমলই। দেশভাগ, সমাজতন্ত্র এইসবের অবসেশনে আক্রান্ত। অবশ্য, ওটা ছাড়া ঋত্বিকইবা ঋত্বিক কী করে!

বড়ো হয়ে দেখলাম, ফর্ম ভাঙা-টাঙা খুব আহামরি কিছু নয় আর। সিনেমার প্রয়োজনে যখন যা লাগে, তাই সই। ফর্মও গুরুত্বপূর্ণ নয়, ফর্ম ভাঙাটাও নয়। ঋত্বিক এটাই করেছেন, ফর্ম ভাঙবেন বলে ভেঙেছেন এমন তো নয়।

দেখলাম, ঋত্বিকের সিনেমায় অভিনয় অত্যন্ত বাজে। প্রত্যেকে যেন মঞ্চে অভিনয় করছে। অস্বাভাবিক হাঁটা, কিংবা উচ্চকিত মুখভঙ্গী, অথবা টানা টানা ঢঙে সংলাপ আওড়ানো বারবার মনে করিয়ে দেয় থিয়েটারি অভিনয় যে সিনেমায় অচল, সে বোধ ঋত্বিকের ছিল না। নিজে থিয়েটার থেকে এসেছে বলেই হয়তো এই ব্যারাম। তাইতো দিনশেষে তার প্রত্যেকটা সিনেমাই ট্রাজেডি, মেলোড্রামা—মঞ্চের অলংকার। টুকটাক কমিক সিচুয়েশনগুলোও তাই কমেডি হয়ে ওঠে না কখনোই। অরসন ওয়েলস কিংবা ইঙ্গমার বার্গম্যানও দীর্ঘ থিয়েটারজীবন শেষে সিনেমায় আসবার সময় মঞ্চের যেটুকু নেয়ার নিয়ে বাকিটা ঝেড়ে ফেলেছিল, ঋত্বিক পারেনি।

অথচ, এ-ও দেখলাম, ঋত্বিকের সিনেমায় মানুষেরা ছাড়াও ফ্রেমের সবকিছুই কীভাবে কথা বলে ওঠে। কেমন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে হাওয়া, গাড়ির চাকা কিংবা বেড়ার ফাঁক অথবা চৌকাঠে বারবার বাড়ি খাওয়া দরজাটা। ‘সুবর্ণ-রেখা’য় শুষ্ক-পাথুরে বিরাণ প্রান্তরে গেয়ে ওঠা ধানের খেতে রৌদ্রছায়ার গান যে অদ্ভুত দ্যেতনা তৈরি করে, যে ভাষ্য রচনা করে, তা যেকোনো সংলাপের ঊর্ধ্বে, তা যেকোনো দেশের, সমাজের, ইতিহাসের মানুষের জন্য সমান অর্থবোধক।

ঋত্বিক ঘটক থেকে আমরা চাইলে অনেক কিছুই শিখতে পারি, সেটা অবশ্যই ক্রাফটের দিক থেকে, ঋত্বিকের মেটাফোর তৈরি আর সিনেম্যাটিক কম্পোজিশন থেকে; জীবনযাপন, স্টাইল, দর্শন বা কন্টেন্টের জায়গা থেকে নয়। প্রত্যেক নির্মাতারই নিজের স্টাইল ও দর্শন থাকা উচিত, কেননা এ দুটোই একজনকে আরেকজন থেকে আলাদা করে তোলে। ঋত্বিকও সবার থেকে আলাদা এ জায়গাতেই। আলাদা, তবে আধুনিক নয়। মনে রাখতে হবে, সিনেমা আজ যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে, সেখানে ঋত্বিকের স্টাইল একেবারেই অচল, আনস্মার্ট। সময়ের সাথে সাথে ঋত্বিকের বেশিরভাগ ছবিই ফাইনেস্ট ওয়াইন হয়ে ওঠেনি নানাবিধ দুর্বলতায়। এখানেই ঋত্বিকের চেয়ে এগিয়ে সত্যজিৎ, গোদার, বার্গম্যান বা কুরোসাওয়া, অথচ সমসাময়িক। কেননা তাদের সিনেমায় অবসেশন নেই, পুনরাবৃত্তি নেই, মেলোড্রামা নেই, বক্তব্য প্রকাশের কুরকুরানি নেই। আর্টকে আর্টের জায়গাতেই রেখেছে তারা, ইস্তেহার বানিয়ে ফেলেনি। ঋত্বিক গুরুত্বপূর্ণ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনো ঋত্বিক হতে চায় যারা, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ জাগেই। কেননা, সিনেমা আর সে জায়গায় নেই, দুনিয়াটাও আর সে জায়গায় নেই। ফলে, রাস্তাঘাটে এখনো যদি কেউ ভাবা প্র্যাকটিস করতে বলা ঋত্বিক ঘটকের দেখা পান আমার মতো, ঘাবড়াবেন না। কুশলাদি বিনিময় শেষে স্পর্শটুকু নিয়েই এড়িয়ে যান, এগিয়ে যান।

লেখক। প্রকাশিত বই ‘সিনেমা দেখার চোখ’।