খণ্ডিত মানচিত্র, ছিন্ন মানুষ

খণ্ডিত মানচিত্র, ছিন্ন মানুষ

মহান রেডক্লিফ সাহেব তার ক্ষমতা বলে, এক টান দিয়ে ভারতবর্ষকে দু’ভাগ করে দিলেন—এক পাশে ভারত, অন্য পাশে পাকিস্তান। কিন্তু দাগ কেবল মানচিত্রে থামল না; ভেঙে গেল মানুষ, সংস্কৃতি, সম্পর্ক। ইংরেজ চলে গেল, কিন্তু ভারতবর্ষ পড়ে রইল ধর্ম, রাজনীতির ফাঁদে। অথচ এইসব ফাঁদের কথা শিল্প-সংস্কৃতির অন্যতম মাধ্যম সিনেমায় ধরা পড়ল না। তখনকার সিনেমা ছিল যেন অন্য এক জগৎ—নায়ক, নায়িকা, খলনায়ক, প্রেম, গান, ঢিসুম ঢিসুম আর অলৌকিক স্বপ্নের গল্প।

এমনই এক সময়ে এক মানুষ এলেন, যিনি পর্দায় প্রথম আনলেন দেশভাগের ক্ষত, মানুষের কান্না আর সমাজের সত্য। তিনি ছিলেন ঋত্বিক ঘটক—একজন পরিচালক, এক বিপ্লবী শিল্পী, এক কিংবদন্তি।

এক জীবনের আলোছায়া

ঋত্বিক ঘটক ক্ষণজন্মা প্রতিভা। মাত্র ৫১ বছর বয়সে চলে গিয়েছিলেন। মাত্র আটটি পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা করেছিলেন। এত অল্প সময়ে এত অল্প কাজ দিয়ে বিশ্ব সিনেমায় নিজের স্বাক্ষরটি রেখে গেছেন ঋত্বিক। শুধু তাই নয়, আজকে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত, আলোড়িত করে দিয়েছেন তিনি।

সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের প্রবল প্রভাব বলয়ের সময়েও বাংলা সিনেমার নতুন সমীকরণকালে তিনি ছিলেন আলাদা, কারণ তাঁর সিনেমা ছিল বিদ্রোহী, বেপরোয়া, অথচ গভীরভাবে মানবিক। তিনি বলতেন, ‘চলচ্চিত্র নির্মাণ আমার কাছে কোনো গোপন বিষয় নয়। আমি চলচ্চিত্র নির্মাণকে একেবারে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবেই শুরু করি।’

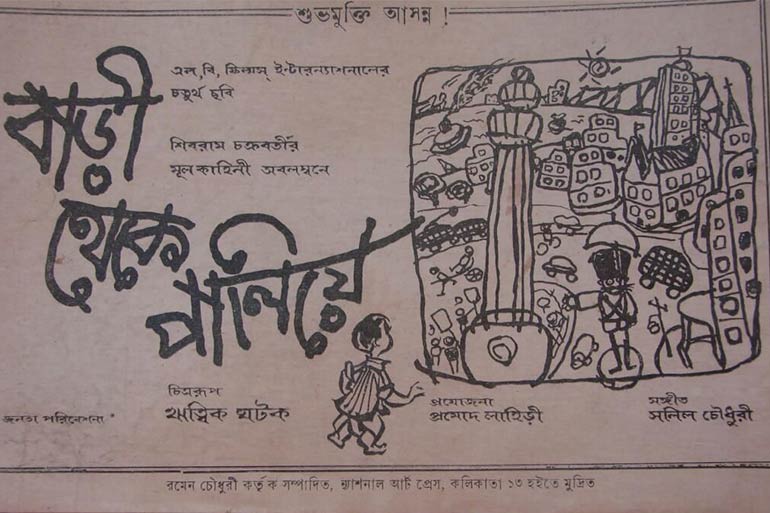

শিবরাম চক্রবর্তীর শিশুতোষ গল্পকে তিনি অন্য ভঙ্গিতে সাজিয়েছিলেন। তাই ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ (১৯৫৮) আপাততভাবে শিশুতোষ সিনেমা হয়ে ওঠেনি, বরং এক কিশোরের আত্ম-অন্বেষণের যাত্রার দিশা দিয়েছে। এ যেন শৈশবে, কৈশোরেই সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে নিজের সত্য খোঁজার প্রতীকী বয়ান।

শিল্প না সত্য?

রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, ‘শিল্প সুন্দর হতে হবে, কিন্তু তার আগে সত্য হতে হবে’—ঋত্বিক ঘটকও বিশ্বাস করতেন, সিনেমা মানে সত্যের মুখোমুখি হওয়া।

তিনি দর্শককে ঘুম পাড়াতে চাননি, বরং জাগাতে চেয়েছিলেন। মানুষকে মনোরঞ্জন দেওয়ার চেয়ে মনন জাগাতেই তিনি কাজ করে গেছেন।

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটক পরিচালনা করেন ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’

শিবরাম চক্রবর্তীর শিশুতোষ গল্পকে তিনি অন্য ভঙ্গিতে সাজিয়েছিলেন। তাই ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ (১৯৫৮) আপাততভাবে শিশুতোষ সিনেমা হয়ে ওঠেনি, বরং এক কিশোরের আত্ম-অন্বেষণের যাত্রার দিশা দিয়েছে। এ যেন শৈশবে, কৈশোরেই সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে নিজের সত্য খোঁজার প্রতীকী বয়ান। এই সিনেমা যখন হলে চলেনি, তখন একরোখা ঋত্বিক বললেন, ‘আমি ফ্লপ করিনি, দর্শক ফ্লপ করেছে।’ আপাতভাবে কথাটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনে হলেও, ইতিহাস বলছে, সেদিন দর্শকই ফ্লপ করেছিল। বুঝতে পারেনি এমন একটি সিনেমার মর্মকথা।

তেমনিভাবে শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস থেকে তিনি নির্মাণ করলেন, ‘মেঘে ঢাকা তারা’ (১৯৬০)। আপাতভাবে এই কাহিনি দেশভাগের পর শরণার্থী জীবনে এক নারীর আত্মত্যাগ হলেও এর আড়ালে রয়ে গেছে একটা পুরো প্রজন্মের কান্না।

ছবির শেষ পর্যায়ে নীতা যখন বলে, ‘দাদা, আমি বাঁচতে চাই!’ —সেই বেঁচে থাকার আকুতি কালে কালে যুগে যুগে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, বাস্তুহারা মানুষের আর্তনাদ হয়ে ওঠে।

সমাজের প্রতি শিল্পীর দায়

ঋত্বিক বিশ্বাস করতেন, সিনেমা সমাজের বাইরে নয়। তিনি ছিলেন মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো শিল্পী। তিনি স্বভাবসুলভ তিক্ততায় বলেছিলেন, ‘সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যারা চলে, তারাও সামাজিক দায়িত্ব পালন করে—ওপরতলার শুয়োরের বাচ্চাদের পক্ষে।’ ঋত্বিক একজন দায়বদ্ধ শিল্পীর মতো চিরকাল নিচুতলার মানুষের পক্ষে ছিলেন। কোনো রাজনৈতিক দলের নয়, তিনি চর্চা করেছেন বঞ্চিত মানুষের রাজনীতির। তার ছবি তাই অধিকার আদায়ের রাজনীতির অংশ, আপসহীনতার অংশ।

তার ‘কোমল গান্ধার’ (১৯৬১) ছবিতে দেখতে পাই সমাজ ও রাজনীতির দ্বন্দ্বে মানুষ ও শিল্পের টানাপোড়েন। ঋত্বিক নিজে ছিলেন গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী। মঞ্চে অভিনয় করেছেন, নাটক লিখেছেন মানুষের অধিকার আদায়ের জন্যে। সেই ঋত্বিক ‘কোমল গান্ধারে’র কেন্দ্রে রাখলেন গণনাট্য দলের গল্প। যেখানে প্রেম, আদর্শ, রাজনীতি, দেশভাগ, নৈতিক স্খলন সব ওঠে এলো একটি নাট্যদলের পরিপ্রেক্ষিতে।

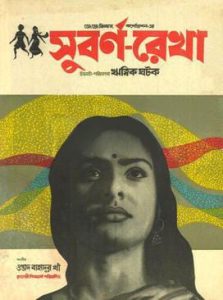

অন্যদিকে ‘সুবর্ণরেখা’ (১৯৬২) যেন হারানো স্বপ্নের মধ্যেও মানবতার শেষ আশ্রয়। আপাতভাবে দেশভাগে নিঃস্ব এক ভাইবোনের জীবনের করুণ কাহিনি মনে হলেও ‘সুবর্ণরেখা’ এক প্রবহমান নদীর গল্প। যে নদীর বাঁক বদল মানুষেরই জীবনের সুখ-দুঃখের মতোই অনন্ত।

সুবর্ণরেখা

অদৈত্ব মল্লবর্মণের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত একই শিরোনামের সিনেমা ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৭৩)-এ আমরা দেখতে পাই, নদী এখানে মানুষের জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখের সঙ্গী। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ তাই নদী হারানো এক গোষ্ঠীর জীবনের ট্র্যাজেডি। ঋত্বিক জানতেন, নদী মানে জীবন; নদী শুকালে মরে যায় মানুষও।

ঋত্বিক নিজেই বলেছিলেন, ‘আমার শৈশব কেটেছে পদ্মার ধারে। আমি সেই রূপকথার নদী আজ আর দেখি না।’ এই হারানোর ব্যথা তাকে চিরকাল শেকড় উপড়ানো যন্ত্রণার মুখোমুখি করেছে। ব্যক্তি ঋত্বিকে অস্থিরতা এই শেকড় হারানোর যন্ত্রণারই ফসল।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এ তিনি আসলে নিজের জীবনকেই রূপ দিয়েছেন।

পদ্মার ধারে কাটানো শৈশব, নদীর স্রোত, জেলেদের গান—সব মিলিয়ে তাঁর সিনেমায় প্রকৃতি যেন নিজেই চরিত্র হয়ে ওঠে। নদী শুকিয়ে গেলে শুধু জল নয়, সংস্কৃতি, সম্পর্ক, মানবতা—সবই হারিয়ে যায়।

রাজনীতি মানে মানবতা

‘রাজনীতি ছাড়া কিছুই হয় না—অরাজনৈতিক বলে কোনো কথা নেই।’ এমন কথা ঋত্বিক ঘটকের পক্ষেই বলা সম্ভব। জীবনের শুরুর দিকে তিনি সরাসরি বামপন্থি রাজনীতি করেছেন। লেলিন, মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র-র কথা ভেবেছেন। কিন্তু নিজের দলের সঙ্গেও তার বনিবনা হয়নি। কারণ রাজনীতিকে তিনি ফায়দার, ক্ষমতার অংশ করার পক্ষে ছিলেন না। আদতে ঋত্বিকের রাজনীতি ছিল মানুষের অধিকারের রাজনীতি। তিনি কোনো দলের আনুগত্যে নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোয় বিশ্বাস করতেন।

দর্শককে নাড়া দেওয়ার কৌশল

ঋত্বিক ছিলেন দর্শককে ঝাঁকুনি দেওয়ার পরিচালক। ব্রেখটের মতো তিনিও দর্শককে ভাবাতে চেয়েছিলেন, যেন সিনেমা শেষ হওয়ার পরও চিন্তা জারি থাকে।

‘আমি আপনাকে সস্তা আনন্দ দিতে আসিনি। প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দেবো, যা দেখছেন তা কল্পনা হলেও এর সত্যি অর্থ বাস্তব।’

তাই তাঁর সিনেমায় হঠাৎ অদ্ভুত শব্দ, নাটকীয় সংলাপ, বা ভাঙা গতি—সবই ছিল দর্শকের মনোযোগে হাতুড়ির মতো আঘাত।

মানুষ ঋত্বিক

জীবনেও তিনি ছিলেন তাঁর সিনেমার মতো—সংগ্রামী, একাকী, অথচ আপসহীন।

দারিদ্র্য, হতাশা, মদ্যপান—সব ছিল, তবু সত্য থেকে সরেননি। নিজের দেশ থেকে, নদী থেকে বিচ্ছিন্ন ঋত্বিক বেপরোয়ার মতো বলে গেছেন, ‘আমৃত্যু আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করব না—শিল্পকে কোলবাশিল করে বাঁচতে চাই না।’ সিনেমা তিনি মানুষের জন্য করেছেন, কোনো ফায়দার জন্য না।

অন্যদের চোখে ঋত্বিক

মৃণাল সেন ঋত্বিকের ঘনিষ্ঠ জন ছিলেন। ঋত্বিকের মৃত্যু শয্যায় পাশে ছিলেন। বেদনাতুর কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, ‘ঋত্বিক মরল। কে জানে, হয়তো মরেই বাঁচল।’ এই মরে বেঁচে যাওয়া আদতে সমাজের পচে যাওয়া অংশ থেকে ছিন্ন হওয়ার ইঙ্গিত। অথচ ঋত্বিক অমর হয়ে গেছেন তার স্বল্প আয়ু, আর স্বল্প সিনেমা দিয়েই।

ঋত্বিক, মৃণাল আর সত্যজিৎ এক অর্থে সমকালীন। তুলনায় সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন জীবিতকালেই খ্যাতি, বিত্ত, সম্মান পেয়েছেন। আর ঋত্বিক কেবল এক আহত, ব্যথিত, ঘরহারা পাখির মতো গঞ্জনা, অবমাননা পেয়েছেন। লোকে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, ব্যঙ্গ করেছে। বাঙালি তাকে চিনতে পারেনি। অথচ সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ‘ঋত্বিক মনে-প্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, আমার থেকেও বেশি।’ অথচ বাঙালিরই ঋত্বিক চিনতে লেগে গেল অর্ধ শতাব্দী।

আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না, ঋত্বিক ছিলেন এক ব্যতিক্রম, এক আগুন, যিনি নিভে গেলেও আলো রেখে গেছেন। আজও নতুন প্রজন্মের পরিচালকরা তাঁর সিনেমায় খোঁজেন গল্প বলার নতুন ভাষা।

ঋত্বিকের সিনেমা আমাদের শেখায়—

তিনি বেঁচে আছেন—প্রতিটি প্রতিবাদে, প্রতিটি দৃশ্যে, প্রতিটি প্রশ্নে। শিল্প শুধু সুন্দর হওয়ার জন্য নয়, সত্য হওয়ার জন্য। সত্য কঠিন, বেদনাময়। তাই আজও তাঁর সিনেমার প্রতিধ্বনি শোনা যায়— ‘দাদা, আমি বাঁচতে চাই।’

ঋত্বিক ঘটকের জীবন ও কাজ আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়— সত্য, সাহস আর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাই এক শিল্পীর আসল পরিচয়।

মুম রহমান একজন লেখক। সার্বক্ষণিক এবং সর্বঅর্থে লেখক। যা করেন লেখালেখির জন্য করেন। গল্প, নাটক, কবিতা, অনুবাদ, বিজ্ঞাপণের চিত্রনাট্য, রেডিও-টিভি নাটক, সিনেমার চিত্রনাট্য, প্রেমপত্র– সব কিছুকেই তিনি লেখালেখির অংশ মনে করেন। রান্নার রেসিপি থেকে চিন্তাশীল প্রবন্ধ সবখানেই তিনি লেখক।