অনেক বছর আগে একদিন সম্ভবত ২০০৮ সালে আমি আমার প্রিয় বাংলা সিনেমার একটি তালিকা তৈরি করেছিলাম, এবং সামহোয়্যারইন ব্লগে পোস্ট করেছিলাম। তালিকার ওপরে একটা ছবি দিয়েছিলাম সাদাকালো। ওটা দেখে একজন আমাকে ইমেইল পাঠিয়েছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন ছবিটি কোনো অভিনেতার কি না। প্রত্যুত্তর করেছিলাম, ‘ছবিটা পৃথিবীর গ্রেট ফিল্মমেইকারদের একজনের, যার নাম ঋত্বিককুমার ঘটক।’

অনেক বছর আগে একদিন সম্ভবত ২০০৮ সালে আমি আমার প্রিয় বাংলা সিনেমার একটি তালিকা তৈরি করেছিলাম, এবং সামহোয়্যারইন ব্লগে পোস্ট করেছিলাম। তালিকার ওপরে একটা ছবি দিয়েছিলাম সাদাকালো। ওটা দেখে একজন আমাকে ইমেইল পাঠিয়েছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন ছবিটি কোনো অভিনেতার কি না। প্রত্যুত্তর করেছিলাম, ‘ছবিটা পৃথিবীর গ্রেট ফিল্মমেইকারদের একজনের, যার নাম ঋত্বিককুমার ঘটক।’

কথাটা আমি আবেগের বশে প্রত্যুত্তরে লিখিনি সেদিন। পৃথিবীর যে কজন নামকরা পরিচালক আছেন, তাঁদের বেশিরভাগ সিনেমা আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। তাই তুলনামূলক বিচার করে কথাটি লিখেছিলাম। আটটি ছবিই ঋত্বিক বানাতে পেরেছিলেন এবং আরও অনেক বানানোর স্বপ্ন চোখে হারিয়ে গিয়েছিলেন।

‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে’ সেই ঝড়ের গানেই ঋত্বিকের সঙ্গে আমার দেখা মূলত। তারপর সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বালিতে রোদ লেগে বালিগুলি সোনা হয়ে গেলে যেন আমিই জলে ডুবে মারা যাই। সে আমাকে চেনে না, আমি কখনো বিজনের ছেলে। হাততালি দিয়ে গাই, ‘আজি ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা, নীল আকাশে কে ভাসাল সাদামেঘের ভেলা।’

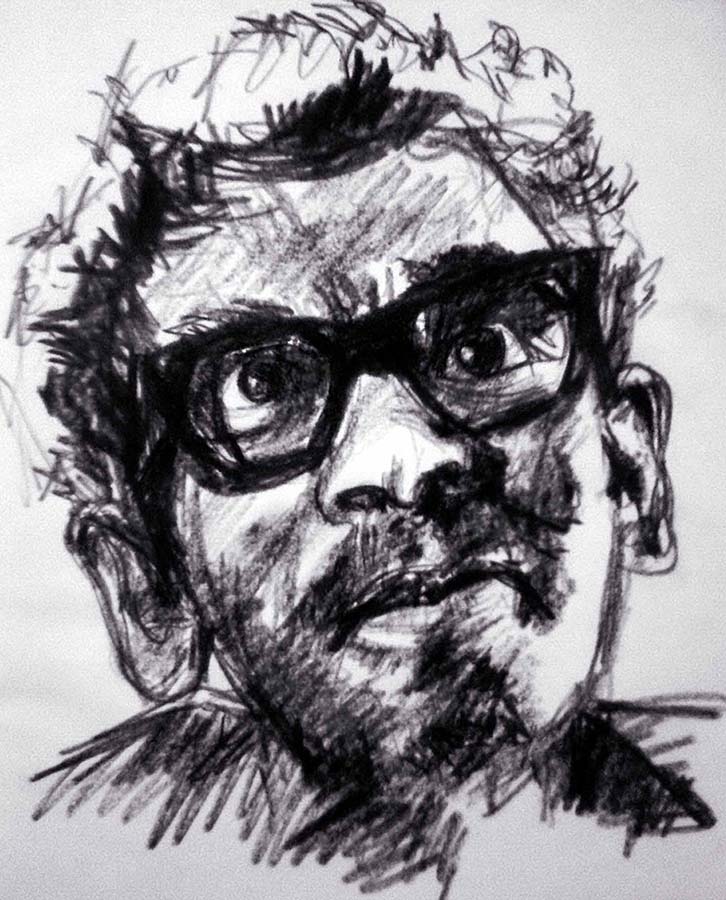

নির্ঝর নৈঃশব্দ্য-এর আঁকা ঋত্বিক ঘটক

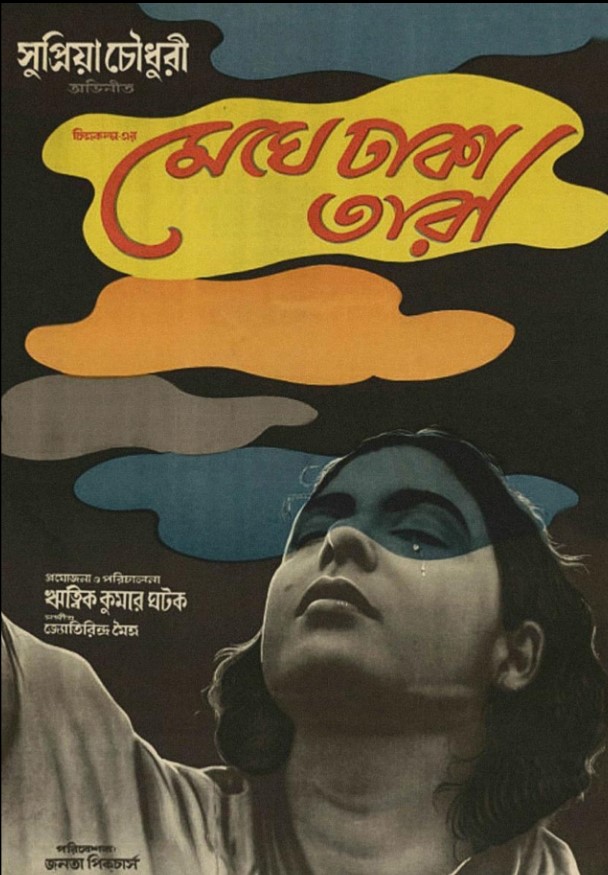

মূলত ‘মেঘে ঢাকা তারা’ আর ‘সুবর্ণরেখা’ সিনেমার মাধ্যমেই ঋত্বিক ঘটককে আমি চিনতে ও ভালোবাসতে শুরু করি। আমি সবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি খুব সম্ভবত ২০০০ বা ২০০১ সাল। বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ বা এই জাতীয় কোনো সংগঠন লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে সিনেমা দেখাচ্ছিল। ওখানেই ঋত্বিকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ প্রথম দেখি। এর আগে অবশ্য শৈশবে টেলিভিশনে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ দেখেছি মনে আছে। তাঁর আরও সিনেমা হয়তো টেলিভিশনেই দেখেছি। কিন্তু আলাদাভাবে খেয়াল করিনি। করবার বয়সও ছিল না হয়তো।

‘মেঘে ঢাকা তারা’ দেখবার পর খুব সম্ভবত এক মাসের মধ্যেই ঋত্বিকের বাকি সব সিনেমা আমি দেখে ফেলেছিলাম, নিজাম নামে আমার এক অগ্রজ বন্ধুর বাসায়।

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ‘মেঘে ঢাকা তারা’

তাঁর আটটি সিনেমার প্রতিটিই আমার ভালো লাগে, যদিও কয়েকটি সিনেমা নিয়ে সমালোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তবে যে সিনেমাগুলিকে আমি সবকিছুর ঊর্ধ্বে রেখে ভালোবাসি তা তাঁর আট ছবির মধ্যে ছয়টি যথা ‘সুবর্ণরেখা’, ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘কোমল গান্ধার’, ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’, ‘অযান্ত্রিক’, ও ‘তিতাস একটি নদীর নাম’।

ঋত্বিকের প্রতি আমার ভালোবাসা প্রথমত তাঁর যাপিত জীবনের জন্য। তাঁর পাগলামি, দর্শন, অভিমান, ক্ষোভ, জিদ আর ঘোরের জগতের কারণে। তাঁকে আমার কাছে আমার নিজের মতোই ধূলির মানুষ মনে হয়। মনে হয় যেন চাইলেই দুজনে বসে মদ খেতে পারি, খিস্তি করতে পারি, ফুটপাতে শুয়ে থাকতে পারি। তিনি আমার হৃদয়ের মধ্যে থাকেন।

ঋত্বিকের সিনেমা কেবল নিছক বিনোদন নয়, বরং গভীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক জিজ্ঞাসার এক প্রতিচ্ছবি। তাঁর সিনেমায় সুন্দরের ধারণা চিরাচরিত অর্থের চেয়ে জটিল, গভীর এবং প্রায়শই বেদনাদায়ক। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন তাঁর সিনেমার মূল সুর।

ঋত্বিকের সিনেমা কেবল নিছক বিনোদন নয়, বরং গভীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক জিজ্ঞাসার এক প্রতিচ্ছবি। তাঁর সিনেমায় সুন্দরের ধারণা চিরাচরিত অর্থের চেয়ে জটিল, গভীর এবং প্রায়শই বেদনাদায়ক। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন তাঁর সিনেমার মূল সুর। তিনি কখনো টাকার জন্য সিনেমা বানাননি, বরং চেয়েছিলেন সিনেমাকে এমন এক গণমাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে যা সমাজের বড়ো ধরনের পরিবর্তনের হাতিয়ার হতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সিনেমার কাজ হলো সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছানো। যেমন যাত্রাপালা গ্রামে গ্রামে মানুষকে নানা ধরনের নৈতিক শিক্ষা দিত, তেমনি সিনেমাও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছন্দের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের মনের কথা বলতে পারে। তিনি জোর দিয়েছিলেন তাঁর সিনেমায় মানুষের জীবনের মূল সুরটাকে ছবিতে তুলে ধরতে। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি মানুষের জন্য ছবি বানাই… শিল্প মানেই যুদ্ধ।’

ঋত্বিক তাৎক্ষণিক সাফল্যের পেছনে ছোটেননি, বরং সিনেমার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কোন ছবি ব্যবসায় সফল হবে আর কোনটা হবে না, তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে।

অবাক করা কথা হলেও এটা সত্যি যে ঋত্বিক বাণিজ্যিক সাফল্যের মুখ দেখেছিলেন একজন চিত্রনাট্যকার হিসেবে। ১৯৫৮ সালের হিন্দি ছবি ‘মধুমতী’র চিত্রনাট্য লিখেছিলেন তিনি, যা বিমল রায় পরিচালিত, দিলীপ কুমার ও বৈজয়ন্তীমালার মতো শিল্পীরা অভিনয় করেছিলেন। এই সিনেমা পুনর্জন্মের ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া প্রথম দিকের সফল হিন্দি সিনেমাগুলির একটি, যা পরে ‘ওম শান্তি ওম’-এর মতো অনেক সিনেমাকেই অনুপ্রাণিত করেছে। এমনকি হলিউডে ১৯৭৫ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমা ‘দ্য রেইনকার্নেশন অব পিটার প্রাউড’ (১৯৭৫)-এর ওপরও ‘মধুমতী’র প্রভাব দেখা যায়। যদিও বোম্বের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রতি তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল এবং তিনি কোলকাতায় ফিরে নিজের মতো করে সিনেমা বানানো শুরু করেছিলেন, তবু ‘মধুমতী’ প্রমাণ করে যে বাণিজ্যিক ধারার সিনেমাতেও তাঁর দারুণ সম্ভাবনা ছিল।

সত্যজিৎ রায় যেখানে কান সিনেমা উৎসব থেকে শুরু করে অস্কার পর্যন্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, ঋত্বিকের পরিচয় সেখানে ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলা চলে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি পালটে যাচ্ছে। ইন্টারনেট আসার পর থেকে সারা বিশ্বের সিনেপ্রেমীদের মধ্যে তাঁর ছবিগুলি আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে সমালোচক, সিনেমা নির্মাতা এবং সাধারণ দর্শক সকলে ভারতীয় সিনেমার এই মাস্টার সম্পর্কে জানতে পারছেন।

ঋত্বিকের অর্থকষ্ট ছিল, তাই সত্যজিতের মতো ভালো ক্যামেরায় সিনেমা বানাতে পারেননি। কিন্তু সত্যজিৎ ও ঋত্বিক পরস্পরের কাজকে শ্রদ্ধা করতেন। সত্যজিৎ মনে করতেন ঋত্বিক ভারতের মৌলিক প্রতিভাদের মধ্যে একজন, মহাকাব্যিক শৈলীতে শক্তিশালী নির্মাতা হিসেবে ভারতীয় সিনেমায় তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ভেতর সত্যিকারের শিল্পীর যন্ত্রণা আছে।

ঋত্বিকের সিনেমায় নন্দন ও সৌন্দর্য প্রচলিত অর্থে চোখ ধাঁধানো বা আরামদায়ক নয়। বরং তা ছিল দুঃখের, যন্ত্রণার এবং সংগ্রামের এক শিল্পিত প্রকাশ। তাঁর কাছে শিল্প বা সিনেমার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে গভীরভাবে স্পর্শ করা, প্রশ্ন তৈরি করা এবং তাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে উসকে দেওয়া। তিনি মনে করতেন শিল্প মানুষের বেঁচে থাকবার একজন সাক্ষী এবং এর মাধ্যমে তিনি গল্প বলা, স্মৃতি, প্রত্যাখ্যান, গ্রহণ, প্রশ্ন, প্রতিবাদ, পরাজয় ও জয়ের সাক্ষ্য দিতে চেয়েছেন। তাঁর কাজ আপসহীন, যা সৌন্দর্য, গল্প বলা এবং দেশভাগের গভীর ক্ষতকে নিবিড়ভাবে দেখিয়েছে, যা মূলত ইতিহাস ও সমাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করবার একটা উপায়। তাঁর সিনেমাগুলি মানুষের গভীর ও অব্যক্ত কথা, দর্শন, রাজনীতি ও আবেগের এক মিশ্রণকে উদ্ভাসিত করে। এই কারণেই সেইসব সিনেমা আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি মেলোড্রামাকে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। আবেগকে তীব্র করে তোলার একটি কৌশল হিসেবে, যা দর্শকের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল গল্প বলা নয়, বরং দর্শকদের ভাবিয়ে তোলা, যেন চরিত্রগুলি পর্দা থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি দর্শকের সঙ্গে কথা বলে। এই মেলোড্রামার মধ্যেও এক প্রকার গভীর নান্দনিকতা রয়েছে, যা বাস্তবের নির্মমতাকে আরও তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরে।

তিনি জীবনের রুক্ষতা, দারিদ্র্য ও দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামকে শিল্পের বিষয়বস্তু করেছেন। তাঁর কাছে সমাজের এই অদেখা বা উপেক্ষিত দিকগুলিই ছিল সৌন্দর্যের এক ভিন্ন উৎস।

তাঁর সিনেমার কারিগরি দিক, বিশেষ করে শব্দ ও সংগীতের ব্যবহারকে নন্দনতত্ত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর ছবিতে ক্যামেরার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত উদ্ভাবনী। তিনি ডিপ-ফোকাস, হাই ও লো অ্যাঙ্গেল শটের মাধ্যমে দৃশ্যের গভীরতা বাড়াতেন এবং চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থা ফুটিয়ে তুলতেন।

মেঘে ঢাকা তারা

ঋত্বিকের সিনেমার মূল সুর বাঁধা মূলত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের গভীর বেদনা ও তার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণার সঙ্গে। এর ট্রমা এবং এর পরের ঘটনাপ্রবাহ তাঁর প্রতিটি কাজে, সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গভীরভাবে ছাপ ফেলেছে। ফলে তাঁর সিনেমায় আমরা দেখি আঘাত, বিচ্ছেদ এবং হারানোর এক বিশাল বেদনা। তাঁর সিনেমার সৌন্দর্য এই ধ্বংস, বিচ্ছিন্নতা ও হারানোর অনুভূতিকে অত্যন্ত তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলবার মধ্যে। ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘কোমল গান্ধার’, ‘সুবর্ণরেখা’ ইত্যাদি সিনেমায় দেশভাগের ক্ষত, শিকড় হারানোর যন্ত্রণা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং হারানো অতীতকে পুনরুদ্ধার করবার আকুতি তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দৃশ্য, শব্দ আর চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে যে মানসিক যন্ত্রণার চিত্রায়ণ করা হয়েছে, তা-ই এক ধরনের বেদনার নন্দন।

ঋত্বিক সিনেমাকে আধুনিকতার এক নতুন রূপ দিয়েছিলেন। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক ধারণা এবং বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি সিনেমাকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। ভারতীয় সিনেমার মেলোড্রামার ঐতিহ্যকে তিনি কখনোই এড়িয়ে যাননি, বরং এটিকে বাস্তবতার এক উঁচু স্তরে নিয়ে গেছেন। তাঁর শব্দ ব্যবহার ছিল অসাধারণ, যেখানে দৃশ্য ও শব্দের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং মেজাজ ও সুরের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি সিনেমার ফর্মকে চ্যালেঞ্জ করেছেন নির্বাসনের ধারণা এবং সাংস্কৃতিক বিভেদ থেকে উদ্ভূত লোক ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করতে, যা মনুষ্য অবস্থার এক বিশাল মহাকাব্যিক চিত্র তুলে ধরে। তিনি যেন আজও ঐতিহ্য ও আভাঁগার্দের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে সমানভাবে ঈর্ষা ও বিতর্কের জন্ম দেন।

‘অযান্ত্রিক’ সিনেমায় তিনি একটি ভাঙা পুরোনো গাড়িকে জীবন্ত চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন। যন্ত্রের প্রতি বিমলের ভালোবাসা এবং যন্ত্রের নিজস্ব প্রাণস্পন্দন এই অদ্ভুত সম্পর্ক এক ভিন্ন নান্দনিক মাত্রা যোগ করে, যা যান্ত্রিক সভ্যতার বিপরীতে মানবিক আশাবাদের জায়গাকে চিহ্নিত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন শিল্পীর কাজ হলো মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও সংগ্রামকে তুলে ধরা। তাঁর সিনেমায় গ্রাম বাঙলার সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের সংগ্রাম, হাসি-কান্না, উৎসব-পার্বণ উঠে এসেছে অত্যন্ত বাস্তব ও শিল্পসম্মত উপায়ে।

তাঁর সিনেমায় প্রকৃতিও কখনো একটি চরিত্র হয়ে ওঠে, যা মানুষের জীবনের বিচ্ছেদ, দুঃখ বা আশা-নিরাশার প্রতীকী রূপ ধারণ করে। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমায় তিতাস নদী কেবল একটি ভৌগোলিক সত্তা নয়, বরং এটি জীবন, সংস্কৃতি আর মাতৃভূমির প্রতীক।

তাঁর সিনেমায় প্রকৃতিও কখনো একটি চরিত্র হয়ে ওঠে, যা মানুষের জীবনের বিচ্ছেদ, দুঃখ বা আশা-নিরাশার প্রতীকী রূপ ধারণ করে। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমায় তিতাস নদী কেবল একটি ভৌগোলিক সত্তা নয়, বরং এটি জীবন, সংস্কৃতি আর মাতৃভূমির প্রতীক। নদী যেমন জীবনে স্রোত আনে, তেমনি নদীর ভাঙন জীবনের অনিশ্চয়তা ও দুঃখকেও বোঝায়। নদীকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন-মৃত্যু, সম্পর্ক ও ঐতিহ্য চিত্রিত করা হয়েছে, যা এক গভীর কাব্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।

ঋত্বিক শব্দকে শুধু দৃশ্যের পরিপূরক হিসেবে দেখেননি, বরং গল্পের একটি স্বাধীন উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর সিনেমায় প্রথাগত বা লোকজ সংগীতের ব্যবহার এক বিশেষ মেজাজ তৈরি করে, যা বাংলা সংস্কৃতির গভীর শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত। যেমন ‘মেঘে ঢাকা তারা’ সিনেমায় ছবিতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের ধুনুচির শব্দ নীতার আত্মত্যাগের সঙ্গে মিলে এক মর্মস্পর্শী অনুভূতি তৈরি করে। তিনি ঘটনা বা আবেগগুলিকে প্রায়শই ম্যাগনিফাই করতেন। এটি বাস্তবের এক ভিন্ন উপলব্ধি তৈরি করে, যা দর্শকদের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

ঋত্বিকের নন্দনতত্ত্ব তাঁর মার্কসবাদী ও ইয়ুঙ্গীয় দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তিনি সিনেমাকে কেবল বিনোদন হিসেবে নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন। তাঁর ছবিতে শ্রেণি সংগ্রাম, শোষণ এবং মানবতাবাদের অবক্ষয় বারবার উঠে এসেছে। এই সামাজিক বাস্তবতার কঠোর চিত্রায়ণই তাঁর নন্দনতত্ত্বের একটি দিক।

গুস্তাভ কার্ল ইয়ুং-এর যৌথ অচেতনের তত্ত্ব ঋত্বিককে প্রভাবিত করেছিল। ফলে তিনি মনে করতেন, মানুষের মধ্যে কিছু সার্বজনীন অনুভূতি ও স্মৃতি রয়েছে, যা সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। দেশভাগের যন্ত্রণা আর বাঙালির সমষ্টিগত স্মৃতি তাঁর ছবিতে এই যৌথ অবচেতনারই প্রকাশ।

ঋত্বিককুমার ঘটক

ঋত্বিকের সিনেমায় মিজ-অঁ-সিন বা দৃশ্যবিন্যাস এবং মনতাজ বা দ্রুত দৃশ্যপরিবর্তন দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কখনো কখনো তিনি ডিপ-ফোকাস ব্যবহার করতেন, যেখানে দৃশ্যের সামনের ও পেছনের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়। এর সঙ্গে তিনি দ্রুত শট পরিবর্তনের মাধ্যমে এক ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি করতেন, যা শুধু দুটি দৃশ্যের মধ্যেই নয়, বরং একটি দৃশ্যের মধ্যেও এক শট থেকে পরের শটে দেখা যেত।

তাঁর ফ্রেমগুলি ছিল খুব যত্ন করে সাজানো, সংগীত ও শব্দের ব্যবহার ছিল খুবই মৌলিক এবং সম্পাদনা পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত কঠোর।

তাঁর সিনেমায় কোনো নির্দিষ্ট বা চিরস্থায়ী নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর সিনেমাগুলি স্থান, সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ধীর ও বেদনাদায়ক ভাঙনের গল্প বলে। চরিত্রগুলি প্রায়শই নিজেদের পছন্দের বদলে পরিস্থিতির শিকার হয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এইভাবে তাঁর সিনেমা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অবিরাম পরিবর্তনের নির্মম সত্যকে দর্শকের সামনে তুলে ধরে। তিনি মনে করতেন সিনেমা পরিচালনা মানে হল বিষয়বস্তুকে একটি দৃঢ় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা। তাঁর সিনেমার কম্পোজিশনগুলি ছিল এক্সপ্রেশনিস্টিক অর্থাৎ দৃশ্যের মাধ্যমে গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেত। তিনি প্রচলিত নিয়মের ধার ধারতেন না, ক্যামেরার অবস্থান চরমভাবে পরিবর্তন করতেন, হাই অ্যাঙ্গেল ও লো অ্যাঙ্গেল শট প্রচুর ব্যবহার করতেন। দর্শকদেরকে তিনি তথাকথিত মাস্টার শট দিয়ে আগে থেকে দৃশ্যের সঙ্গে পরিচিত করানোর চেষ্টা করতেন না।

তাঁর সিনেমা দেখলে মনে হয় ঘটনাগুলি আমাদের চোখের সামনেই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে চলেছে, যা একই সঙ্গে পুরোনো ও নতুন জীবনধারা, প্রকৃতি ও সভ্যতার মতো একাধিক বিপরীতমুখী জগৎকে উন্মোচন করে। এরপর তিনি কীসের ওপর ফোকাস করবেন, তা আগে থেকে অনুমান করা যেত না।

ঋত্বিকের নির্মাণশৈলী কেবল একটি গল্প বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং একাধিক সময় ও স্থানের মধ্য দিয়ে তিনি একটি প্রস্তাবনা তৈরি করতেন। তাঁর সিনেমার পেছনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীটাকে বদলে দেওয়ার এক স্বপ্ন, যা তাঁর নিজের দোলাচলময় মনোভাবের সঙ্গে সহিংস ও জাদুকরিভাবে মিশে গিয়েছিল। তিনি তাঁর সিনেমার মাধ্যমে রূপান্তরের বীজ বপন করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর সিনেমাগুলি কেবল গল্প বলা নয়, বরং গভীর নান্দনিক ভাবনা আর শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির এক দারুণ মিশেল। তাঁর সিনেমাগুলিতে যে বিষয়গুলি বারবার উঠে এসেছে, তার মধ্যে সংগীত ও শব্দের ব্যবহার অন্যতম। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবিতে সুর আর শব্দ কীভাবে আশা আর হতাশার আবহ তৈরি করে, তা এক কথায় অসাধারণ। নীতার দুঃখ, শঙ্করের বাঁশির সুর, এমনকি চাবুকের শব্দও এখানে কেবল শ্রুতিমধুরতা নয়, বরং চরিত্রের ভেতরের ঝড় আর গল্পের মোড়কে আরও তীব্রভাবে ফুটিয়ে তোলে। তিনি মনে করতেন, সংগীত আর শব্দ শুধু দৃশ্যের পরিপূরক নয়, বরং সেগুলি নিজেই গল্প বলার একটা শক্তিশালী মাধ্যম।

তাঁর সিনেমায় বাস্তবতা আর রূপকের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন দেখা যায়। ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় যেমন আন্তন চেখভের সূক্ষ্মতা আর হেনরিখ ইবসেনের আবেগ লক্ষ করা যায়, তেমনই সিনেমাটা আবার পুরোপুরি ভারতীয়ই থাকে। এটা তাঁর শিল্পের নিজস্বতা। আবার ‘কোমল গান্ধার’ বা ‘সুবর্ণরেখা’য় তিনি দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু জীবন আর মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকটকে তুলে ধরেছেন। এই ছবিগুলিতে চরিত্রদের ভেতরের টানাপোড়েন, মানসিক সংঘাত এবং সামাজিক অস্থিরতা ফুটে ওঠে। তিনি প্রায়ই বাস্তব ঘটনাকে রূপকের আশ্রয় নিয়ে দেখিয়েছেন, যা তাঁর কাজকে আরও গভীরতা দিয়েছে।

তাঁর সিনেমায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক স্বতন্ত্র ধারা দেখা যায়। তিনি মনে করতেন ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত না করে কোনো জাতীয় শিল্প তৈরি করা যায় না। সত্যজিৎ রায়ের থেকে তিনি আরও বেশি র্যাডিক্যাল হলেও, তাঁর ছবিতে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের একটা শক্তিশালী প্রভাব ছিল। তিনি অতীত বা কেবলই জাতীয়তার আড়ালে লুকাতেন না। বরং, তিনি নিজের সত্যিকারের ইতিহাস ও মূল নিয়ে সরাসরি কথা বলতেন, যা তৎকালীন ভারতীয় সমাজে খুব কম শিল্পীই পেরেছিলেন।

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমার একটি দৃশ্যে অভিনেত্রী কবরী

ঋত্বিকের সিনেমায় নারী চরিত্রগুলি প্রায়শই মাতৃভূমি বা ধরিত্রীর প্রতীক হয়ে ওঠে। তাদের আত্মত্যাগ, সংগ্রাম এবং টিকে থাকবার লড়াই দেশভাগের যন্ত্রণাকে আরও গভীরভাবে প্রকাশ করে, যেমন ‘মেঘে ঢাকা তারা’র নীতা চরিত্রটি। তাঁর সিনেমায় পুরুষ চরিত্রগুলিও নারীদের মতোই জটিল আর বহুস্তরীয়। তারা কেবল ঘটনার নিয়ামক নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকটের শিকার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও ঋত্বিক তাদের এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন, যেখানে তাদের সীমাবদ্ধতা, যন্ত্রণা আর আদর্শের প্রতি টানাপোড়েন সুস্পষ্ট। এরা প্রায়শই দেশভাগ-পরবর্তী সময়ের আদর্শহীনতা ও স্বপ্নভঙ্গের প্রতীক। তারা একসময় মহৎ আদর্শ বা স্বপ্ন নিয়ে জীবন শুরু করলেও, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে গিয়ে সেই আদর্শগুলি বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়, যেমন ‘সুবর্ণরেখা’র ঈশ্বর। ঈশ্বর দেশভাগের পর নতুনভাবে জীবন শুরু করবার চেষ্টা করলেও, শেষপর্যন্ত তার আদর্শ ও মূল্যবোধের পতন ঘটে এবং তাকে এক গভীর হতাশায় ডুবে যেতে হয়। এই চরিত্রগুলি সমাজের বৃহত্তর অবক্ষয়ের প্রতিফলন। এদের মধ্যে এক ধরনের গভীর অসহায়ত্ব ও হতাশা লক্ষ্য করা যায়। তারা প্রায়শই পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ‘মেঘে ঢাকা তারা’র শঙ্কর চরিত্রটি শিল্পপ্রেমী হলেও, পারিবারিক দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক চাপের কারণে তার স্বপ্নগুলি অপূর্ণ থেকে যায়। সে চেষ্টা করেও পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারে না এবং এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তার শিকার হয়। এই অসহায়ত্ব ঋত্বিকের সিনেমায় পুরুষদের মানসিক যন্ত্রণাকে তুলে ধরে। চরিত্রগুলি প্রায়শই একটি ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। তারা এমন এক সমাজ ব্যবস্থার অংশ, যা তাদের মানবিক গুণাবলিকে নষ্ট করে দেয়। লোভ, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা কিছু পুরুষ চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়, যা সমাজের নৈতিক অবক্ষয়কে তুলে ধরে। তারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে নৈতিক স্খলনের পথে পা বাড়ায়, যা তাদের নিজেদের এবং অন্যদের জীবনেও বিপর্যয় ডেকে আনে। কিছু পুরুষ চরিত্র নৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয় এবং নিজেকে খুঁজে ফেরে। তারা নিজেদের ভুল এবং সমাজের ত্রুটিগুলি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে। যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায় না, তবুও তাদের এই নিজেকে খুঁজে ফেরার ব্যাপারটা দর্শকদের ভাবনার খোরাক জোগায়। ঋত্বিক এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে সমাজের বিবেককে নাড়া দিতে চেয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরা ক্ষমতায় থাকলেও, ঋত্বিকের সিনেমায় তাদের সেই ক্ষমতা প্রায়শই অচল মনে হয়। তারা নিজেদের পরিবার বা সমাজের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। তাদের কর্তৃত্ব প্রায়শই বাহ্যিক এবং অন্তরে তারা অসহায় ও দুর্বল। এই বৈপরীত্য ঋত্বিকের পুরুষ চরিত্রগুলিকে আরও বাস্তবসম্মত এবং মানবিক করে তোলে।

এটা শুধু একটা সিনেমা নয়, এটা দেশভাগ এবং এর ফলস্বরূপ মানুষের জীবনে নেমে আসা বিচ্ছেদ, যন্ত্রণা ও অস্তিত্ব সংকটের এক গভীর নান্দনিক দলিল। তাঁর দেশভাগ নিয়ে বানানো তিনটি সিনেমার মধ্যে শেষ সিনেমা এটা।

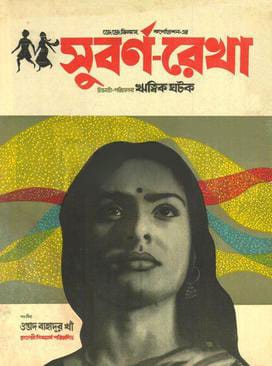

তাঁর সব সিনেমা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটা বই হয়ে যাবে। তাই এইখানে ‘সুবর্ণরেখা’ নিয়েই একটুখানি বলি। ১৯৬২ সালে বানানোর পর ১৯৬৫ সালে মুক্তি পায় এই সিনেমা। এটা শুধু একটা সিনেমা নয়, এটা দেশভাগ এবং এর ফলস্বরূপ মানুষের জীবনে নেমে আসা বিচ্ছেদ, যন্ত্রণা ও অস্তিত্ব সংকটের এক গভীর নান্দনিক দলিল। তাঁর দেশভাগ নিয়ে বানানো তিনটি সিনেমার মধ্যে শেষ সিনেমা এটা।

‘সুবর্ণরেখা’র গভীর বিষয়বস্তু, শৈল্পিক ক্যামেরা ভাষা, শক্তিশালী শব্দ ও সংগীতের ব্যবহার, প্রতীকী অনুষঙ্গ এবং তীক্ষ্ন সমাজ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণের কারণে হয়ে উঠেছে অনন্য।

দেশভাগের ফলে মানুষের ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং আত্মপরিচয় সংকটের এক মর্মান্তিক দৃশ্যচিত্র এটা। সীতা, ঈশ্বর ও অভিরাম চরিত্রগুলির মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে একটি পরিবার ভেঙে যায়, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে এবং মানুষ ক্রমশ নিজেদের হারিয়ে ফেলে। এই গভীর বিষয়বস্তু ও আবেগপূর্ণ উপস্থাপনাই ছবির মূল নান্দনিক ভিত্তি। অনেকেই এই সিনেমায় মেলোড্রামা দেখতে পেলেও, ঋত্বিক এটাকে শিল্পীর মজা থেকে সাবলাইমে লাফিয়ে পড়বার অধিকার মনে করতেন। ‘সুবর্ণরেখা’য় বোন পতিতা, এই সত্য জানবার পর ভাইয়ের আত্মহত্যার দৃশ্যটি মেলোড্রামাটিক হলেও, এর ভেতরের আবেগ ও গভীরতা দর্শককে ছুঁয়ে যায়।

এই সিনেমায় তিনি প্রতীক ও পৌরাণিক অনুষঙ্গের ব্যবহার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। ছবির কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র ‘সীতা’ নামটি নিজেই প্রতীকী অর্থ বহন করে। রামায়ণের সীতার মতো এই সীতাও যেন এক অনিশ্চিত ভাগ্য নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, হারানো মাতৃভূমির প্রতীক হয়ে ওঠে। সুবর্ণরেখা নদীও এখানে প্রতীকী অর্থ বহন করে, যা বিভেদের রেখা এবং একই সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে ইঙ্গিত করে। অভিরাম চরিত্রটিও আর্য-রামের অনার্য মাইথোপিক বিনির্মাণ হিসেবে দেখা যেতে পারে, কারণ সে নিম্ব বর্ণের।

‘সুবর্ণরেখা’য় ঋত্বিক দৃশ্য নির্মাণে যে শৈল্পিকতা দেখিয়েছেন, তা ভারতীয় সিনেমায় বিরল। ক্লোজ-আপ শট, লং শট এবং বিশেষ করে অ্যাকুস্মেট্র অর্থাৎ দৃশ্যপটে শরীরবিহীন কণ্ঠস্বরের ব্যবহার একটি স্বতন্ত্র নান্দনিকতা তৈরি করে। সীতার গানের অংশে ক্যামেরার মমতাময়ী ক্লোজ-আপ এবং আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর এক অবিস্মরণীয় আবেদন সৃষ্টি করে। ব্রেখটিয়ান অ্যালিয়েনেশন ইফেক্টস এবং আইজেনস্টাইনীয় সম্পাদনা কৌশলও তাঁর শৈলীতে দেখা যায়, যা দর্শককে শুধু গল্পের সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না, বরং ভাবতে বাধ্য করে।

ঋত্বিকের সিনেমার শব্দ ও সংগীতের ব্যবহার অত্যন্ত শক্তিশালী ও স্বতন্ত্র। ‘সুবর্ণরেখা’তেও এটি স্পষ্ট। ওস্তাদ বাহাদুর খানের সুর এই ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। বিশেষ করে সীতার বাজানো সরোদ, পাখোয়াজ ও সুরমণ্ডলের ব্যবহার ছবির বিষণ্নতা ও নস্টালজিয়াকে আরও গভীর করে তোলে। দীর্ঘ নীরবতা এবং পারিপার্শ্বিক শব্দের সঙ্গে যন্ত্রের সূ² ব্যবহার একটি তীব্র আবেগ তৈরি করে, যা মেলোড্রামাকেও ছাড়িয়ে যায়।

ঋত্বিকের সিনেমায় কখনোই শুধু ব্যক্তিগত গল্প থাকে না, বরং তা বৃহত্তর সমাজ ও রাজনীতির প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। ‘সুবর্ণরেখা’তে তিনি দেশভাগের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। নবজীবন কলোনির স্বপ্নভঙ্গ, সমষ্টি ও ব্যক্তির মধ্যে সংঘাত ও নৈতিকতার অবক্ষয় সবই ছবির গভীর রাজনৈতিক বক্তব্যকে তুলে ধরে। তিনি এই সিনেমার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা এবং মানুষের আত্মধ্বংসী প্রবণতাকে প্রশ্ন করেছেন।

সুবর্ণরেখা

‘সুবর্ণরেখা’ একটি গভীর বিয়োগাত্মক সিনেমা। সীতার চূড়ান্ত পরিণতি, ঈশ্বরের অসহায়তা এবং অভিরামের নিয়তি সবকিছুই মানুষের জীবনের দুঃখ, হতাশা ও নিয়তির নিষ্ঠুরতাকে তুলে ধরে। কিন্তু এই ট্র্যাজেডির মধ্যেও ঋত্বিক মানবিক সংবেদনশীলতা, ভালোবাসা এবং টিকে থাকবার আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরে এই সিনেমা হয়ে উঠেছে একটি নৈর্ব্যক্তিক, ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির দলিল।

শেষের দিকে তাঁর জীবন অনেকটা বিশৃঙ্খল হয়ে এলেও, শেষ সিনেমা ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ ছিল বলতে গেলে তাঁর আত্মজৈবনিক। এইখানে একজন মাতাল বুদ্ধিজীবীর চরিত্রে অভিনয় করে তিনি নিজেই নিজের ভেতরের যন্ত্রণা, হতাশা এবং সমাজের প্রতি তাঁর ক্ষোভকে তুলে ধরেছেন। এই ছবি প্রমাণ করে যে, অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি কীভাবে শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন।

ঋত্বিক নিজের সিনেমায় বারবার সর্বস্ব দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং তাঁর ব্যর্থতাগুলিও প্রায়শই অন্যের সাফল্যের চেয়ে বেশি রোমাঞ্চকর ছিল। তাঁর সিনেমাগুলি শুধু সিনেমার ইতিহাসে মাইলফলক নয়, বরং সেগুলি শিল্পীর গভীর মানবতা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং নান্দনিক প্রতিভার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি শুধু সিনেমা বানাননি, বরং প্রতিটি সিনেমার মাধ্যমে সমাজের গভীর ক্ষতগুলিকে তুলে ধরেছিলেন, আর সেটাই তাঁর শিল্পের মূল নান্দনিক ভিত্তি।

- মূলত লেখেন ও আঁকেন। জন্ম : ২৪ আগস্ট ১৯৮১, চকরিয়া, কক্সবাজার, বাঙলাদেশ। পড়াশোনা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রকলায় স্নাতকোত্তর। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২৭টি।