ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি এ যাবৎ প্রচুর হয়েছে। আরও হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কেননা বাংলা চলচ্চিত্রে তিনি অবশ্যম্ভাবী গুরুত্বপূর্ণ নির্মাতা। এছাড়া বাংলার ইতিহাস নিয়ে কেউ আলোচনা করলেও তার প্রসঙ্গ আসতে বাধ্য কারণ তিনি নিজের সবটুকু নিংড়ে কাজ করেছেন দেশভাগ নিয়ে। আমি কোনো ধরাবাঁধা চলচ্চিত্র সমালোচক নই কিংবা সিনেমার সাথে সরাসরি জড়িত কেউ নই। সামান্য একজন চলচ্চিত্র দর্শক; অনুরাগী। সেই জায়গা থেকে এই লেখাটা মূলত ঋত্বিক ঘটকের আবেশী প্রভাব নিয়ে। কিছু টুকিটাকি ব্যক্তিগত ও আমাদের জাতীয় জীবনের ছড়ানো ছিটানো জায়গা থেকে এই শ্রদ্ধার্ঘ্য লিখছি।

ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি এ যাবৎ প্রচুর হয়েছে। আরও হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কেননা বাংলা চলচ্চিত্রে তিনি অবশ্যম্ভাবী গুরুত্বপূর্ণ নির্মাতা। এছাড়া বাংলার ইতিহাস নিয়ে কেউ আলোচনা করলেও তার প্রসঙ্গ আসতে বাধ্য কারণ তিনি নিজের সবটুকু নিংড়ে কাজ করেছেন দেশভাগ নিয়ে। আমি কোনো ধরাবাঁধা চলচ্চিত্র সমালোচক নই কিংবা সিনেমার সাথে সরাসরি জড়িত কেউ নই। সামান্য একজন চলচ্চিত্র দর্শক; অনুরাগী। সেই জায়গা থেকে এই লেখাটা মূলত ঋত্বিক ঘটকের আবেশী প্রভাব নিয়ে। কিছু টুকিটাকি ব্যক্তিগত ও আমাদের জাতীয় জীবনের ছড়ানো ছিটানো জায়গা থেকে এই শ্রদ্ধার্ঘ্য লিখছি।

১.

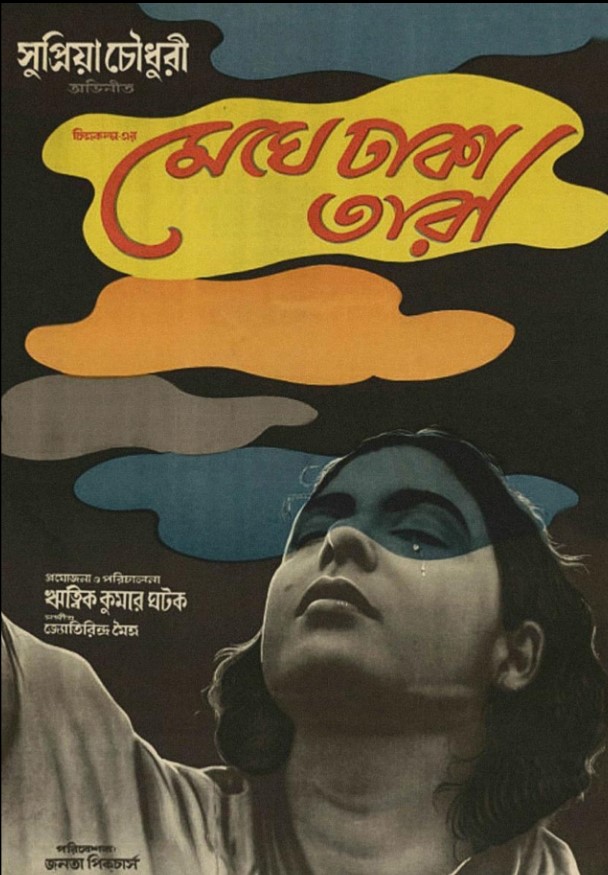

ঋত্বিক ঘটকের নাম প্রথম শুনেছি আমার স্কুল শিক্ষকের কাছে। আমার সেই শিক্ষক কিছু দিন আগে মারা গেছেন বার্ধক্যজনিত রোগে। তিনি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হলেও স্কুলে আমাদের সব বিষয়ে পড়াতেন। তিনি ছিলেন সব বিষয়ে পারদর্শী সৈকতের প্রান্তে অবস্থিত কক্সবাজারের অ্যারিস্টটল। এই সেই কক্সবাজার যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ জোরপূর্বক মাইগ্রেশনের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আপাত ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থল। বাস্তুচ্যুত মানুষ মানেই ঋত্বিক ঘটক তাই কক্সবাজারের নাম নিতেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ না করে পারলাম না। স্যারের সাথে আড্ডায় এসএসসি পরীক্ষার ঠিক আগে আগে এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম বিভেদের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে স্যার উল্লেখ করেছিলেন ঋত্বিক ঘটকের কথা। এরপরে ঋত্বিক ঘটকের সিনেমার ডিভিডি জোগাড় করে শুরু হলো তার চলচ্চিত্রে সাঁতার। ‘সুবর্ণরেখা’, ‘কোমলগান্ধার’, ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’, ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’! একটানা দেখে ফেললাম। ‘মেঘে ঢাকা তারা’র ‘দাদা আমি বাঁচতে চাই’ দৃশ্যের আর্তনাদের আচ্ছন্নতা থেকে আজও বের হতে পারিনি।

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ‘মেঘে ঢাকা তারা’

২.

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম বর্ষ। ২০০৮ সালের ঘটনা। ততদিনে ঋত্বিক ঘটকের সংগ্রামী জীবন ও বিপ্লবী রাজনীতি নিয়ে টুকিটাকি জানাশোনা পড়াশোনা হয়েছে। একটা বামপন্থি সংগঠনে যাওয়া আসাও শুরু হলো। সিনেমা নিয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠানে একজন জানতে চাইল আমার প্রিয় পরিচালক কে? আমি সত্যজিৎ রায়ের নাম বললাম, সাথে ঋত্বিক ঘটকের নাম।

ওপাশ থেকে একজন বলে বসলেন: ‘সত্যজিৎকে পছন্দ করলে ঋত্বিককে পছন্দ করা যাবে না। সত্যজিৎ প্রতিক্রিয়াশীল আর ঋত্বিক বিপ্লবী। যদি বামপন্থি রাজনীতি করে থাকো তবে ঋত্বিক ছাড়া অন্য কেউ থাকার কথা না প্রিয় তালিকায়।’

ঋত্বিক ঘটক যে কোনো বাক্সে বন্দি থাকার মানুষ নন তাই পরিষ্কার করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম সেদিন। কেননা ঋত্বিকই বলেছিলেন: ‘সিনেমা থেকে বেটার কোনো শিল্পমাধ্যম পেলে আমি সিনেমাকে লাথি মেরে চলে যাব।’

এই প্রতিক্রিয়াশীল মন্তব্য নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিতর্ক হলো। ঋত্বিক ঘটক যে কোনো বাক্সে বন্দি থাকার মানুষ নন তাই পরিষ্কার করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম সেদিন। কেননা ঋত্বিকই বলেছিলেন: ‘সিনেমা থেকে বেটার কোনো শিল্পমাধ্যম পেলে আমি সিনেমাকে লাথি মেরে চলে যাব।’

ঋত্বিক ঘটকের কাছে চলচ্চিত্র প্রয়োজনীয় শিল্প তার বক্তব্যের জন্য, বিষয়ের জন্য নয় শুধুমাত্র। সিনেমা মানুষের কাছে তাঁর বক্তব্য পৌঁছানোর ওসিলা মাত্র। সর্বস্ব পূজ্য কিছু নয়।

৩.

আগেই বলেছি ঋত্বিক ঘটক নিয়ে এটা নির্দিষ্ট কোনো লেখা নয় বরং তাঁর প্রভাব আবেশ নিয়ে লেখা। সেই সূত্রে তাঁর চলচ্চিত্রে মিথের আশ্রয় এবং এর সাথে বর্তমান সময়ে গ্লোবাল সাউথ ও গ্লোবাল নর্থের বৈশ্বিক রাজনীতির কথা তোলার অজুহাতে কিছু কথা।

নানা চলচ্চিত্রে দৃশ্য কিংবা নামকরণের মাধ্যমে ঋত্বিক ঘটক আমাদের ভারতবর্ষের লৌকিক মিথের কাছে ফিরে যান। এই মিথে ফিরে যাওয়া বা মিথকে বর্তমানের সাথে মিলিয়ে দেওয়াটা অবান্তর নয় একেবারেই, বরং অনেক বেশি সচেতন।

ঋত্বিক ঘটক সিনেমাতে যে মিথের আশ্রয় নিয়েছেন তা নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা হাজির আছে লেখালেখির জগতে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেলের ফিল্ম কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল বেশ ক’বছর আগে। সিনেমায় মিথ কীভাবে হাজির হয় তার নমুনা দেখাতে গিয়ে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমার একটি দৃশ্য দেখিয়েছিলেন যেখানে রাজার ঝি (কবরী)কে দেখি দেবীর অবয়বে।

এভাবে নানা চলচ্চিত্রে দৃশ্য কিংবা নামকরণের মাধ্যমে ঋত্বিক ঘটক আমাদের ভারতবর্ষের লৌকিক মিথের কাছে ফিরে যান। এই মিথে ফিরে যাওয়া বা মিথকে বর্তমানের সাথে মিলিয়ে দেওয়াটা অবান্তর নয় একেবারেই, বরং অনেক বেশি সচেতন। সুইস মনস্তত্ত্ববিদ কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং-এর একটা কনসেপ্ট আছে: ‘আর্কিটাইপ’। আর্কিটাইপ হচ্ছে আমাদের সামগ্রিক জনমানসের যৌথ অবচেতন যেখানে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, অতীত, বর্তমান সময়গ্রন্থি হয়ে একত্রে মিলেমিশে থাকে। যেকোনো অঞ্চলের ইতিহাসের যে লৌকিকতা তা দূরবর্তী অতীতের হলেও আমাদের বর্তমানে আঁশটে গন্ধের মতো লেগে থাকে। এই লৌকিকতা কিংবা মিথের বাস্তবতাকে বরণ করে নিতে পারলেই একটা সংস্কৃতি দাঁড়াতে পারে। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে দৃশ্যের পাশাপাশি চরিত্রের নামের মধ্যেও মিথের ঐতিহ্য লক্ষ্য করি: নীতা, সীতা, অভিরাম ইত্যাদি।

আমাদের এই অঞ্চল অর্থাৎ, ভারতবর্ষ, অ্যাকাডেমিক ভাষায় আরও সামগ্রিকভাবে যোগ করে চাইলে গ্লোবাল সাউথের অর্থাৎ বিশ্বের দক্ষিণাঞ্চলগুলোতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ও অসাম্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বা প্রতিবাদী রাজনীতি হাজির আছে। তথাকথিত গ্লোবাল নর্থের ‘উন্নত’ পশ্চিমের সভ্যতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিপরীতে কৌমসমাজের (সামষ্টিক) শক্তিশালী প্রভাব অনিবার্য। আধুনিক সভ্যতায় যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিপরীতে ‘কৌম’ সমাজের কথা বলা হয়ে থাকে তা চরম মাত্রায় রাজনৈতিক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই টের পাওয়া যাবে এই ব্যাপারটা। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে যখন কোনো চিকিৎসা কাজ করে না তখন শান্তিপূর্ণভাবে মৃত্যুর জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা উপশম চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে। বেশ কিছু গবেষণায় কিংবা বাস্তবিক উদাহরণের নিরিখে হলফ করে বলা যায়, মৃত্যুর সময়ে পশ্চিমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই হচ্ছে প্রাধান্যের জায়গা। সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণে মানুষের মৃত্যুর সময়ে অপরের প্রতি যে পরম নির্ভরতা তাকে মানবিকভাবে জায়গা করে দিতে পারে না। অথচ গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোতে সেই ‘কৌম’ ‘সমাজ’ ‘নিকটাত্মীয়’ ব্যাপারগুলো দীর্ঘকাল ধরে মিলেমিশে আছে যা আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমাদের সমাজে মৃত্যুর আগে শুধু নিজ পরিবার নয়, আশেপাশের যে সাহায্য সহযোগিতা, তা আন্তরিকভাবে ক্রিয়াশীল। এখানেই ‘কৌম’র শক্তি পরিষ্কার ফুটে ওঠে।

ঋত্বিকের যে দার্শনিক অনুধাবন আমাদের অঞ্চলের মিথের প্রতি, তা শুধু নামসর্বস্বই নয়, বরং রাজনৈতিক। পশ্চিমের আধুনিকতা যেখানে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর ঘুণে ধরা দিকগুলোকে উন্মোচন করে, তেমনি ঋত্বিকের ‘কৌমের’ প্রতি গুরুত্ব ভবিষ্যতের মানবিক সম্পর্কের রাজনীতির দিকেই ইঙ্গিত করে।

৪.

ঋত্বিক কোন ধরনের শিল্পী, সে আলোচনায় যাওয়া যাক অল্প করে।

গত দুই-এক সপ্তাহ ধরে পড়ছি নোবেলজয়ী তুরস্কের লেখক ওরহান পামুকের প্রবন্ধ-বই ‘The Naive and Sentimental Novelist’। উপন্যাস প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের সাথে মিলিয়ে বেশ চিত্তাকর্ষক চিন্তার অবতারণা করেছেন। তিনি সে বইতে ঔপন্যাসিক নিয়ে যে প্রকারভেদের বর্ণনা দিয়েছেন তা যেকোনো শিল্পীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। পামুক এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন ১৮শো শতকের জার্মান নাট্যকার ও কবি ফ্রেদেরিখ শিলারের বরাত দিয়ে। শিলারের মতে, পৃথিবীতে দুই ধরনের শিল্পী আছে। এক. Naive, দুই. Sentimental. তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন ব্যাপারটা:

‘There are two different types of humanity, those that are naive like Geothe and those that are sentimental like me!’

এটাকে পামুক এভাবে ব্যাখ্যা করছেন:

‘Schiller envied Goethe not only for his poetic gifts, but also for his serenity, unaffectedness, egoism, self-confidence, and aristocratic spirit; for the way he effortlessly came up with great and brilliant thoughts; for his ability to be himself; for his simplicity, modesty, and genius; and for his unawareness of all this, precisely in the manner of a child.’

Naive শিল্পীর বিপরীতে Sentimental শিল্পী কেমন সে ব্যাপারে শিলার কী বলছেন তা পামুকের ভাষায় জেনে আসা যাক:

‘Schiller himself was far more reflective and intellectual, more complex and tormented in his literary activity, far more aware of his literary methods, full of questions and uncertainties regarding them’

পামুক তাঁর বইতে বেশ দারুণ একটা উপমা দিয়েছেন এই দুই ধরনের শিল্পীর বোধ বোঝাতে। Naive শিল্পী হচ্ছে সেই ড্রাইভারের মতন যিনি ভাবেন তিনি তাঁর গন্তব্য ও মানুষ ভালোমতো চেনেন। তিনি এতটাই আত্মবিশ্বাসী নিজের বোধের ব্যাপারে যে তিনি তার গাড়ির জানালা দিয়ে দেখা মানুষগুলোকেও ভালোমতো বুঝেন বলে আত্মবিশ্বাসের সাথে দাবি করেন। অন্যদিকে সেন্টিমেন্টাল শিল্পী এটা স্বীকার করবেন যে, তার জানালার যে ফ্রেম দিয়ে দূরের মানুষগুলো দেখা যাচ্ছে, এবং গাড়ি থেকে মানুষ বোঝার যে নিজস্ব একটা সীমাবদ্ধতা আছে, তা তার কাজে কিংবা শিল্পে ঘোষণা দিবেন কোনো না কোনোভাবে।

He or she will depict the wheel, the knobs, the muddy window, and the gears as part of the scene, so we never forget that what we see is restricted by the novel’s point of view.

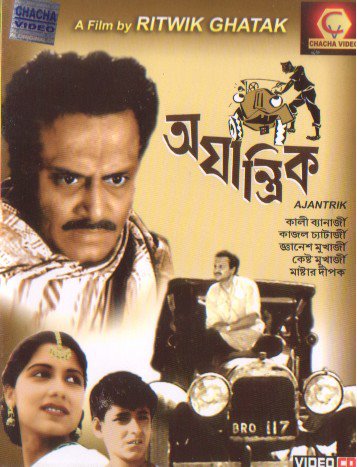

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ‘অযান্ত্রিক’

ওরহান পামুক, শিলার প্রমুখ সাহিত্যিকদের দ্বারস্থ হলাম ঋত্বিক ঘটকের শিল্পীমন বোঝার জন্য। ঋত্বিক আমার মতে সেই সেন্টিমেন্টাল শিল্পীদেরই একজন যিনি একইসাথে প্রাণবন্ত সহজাত শিল্পী, আবার শিল্পের সীমাবদ্ধতা এবং নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নে জর্জরিত হওয়া শিল্পী। তিনি তাঁর সিনেমায় তাঁর বক্তব্য পেশ করে কিংবা গল্প বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি তাঁর শিল্পের সীমাবদ্ধতা, দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক-কালিক-স্থানিক সীমা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। শিল্পের রাস্তা যে ভঙ্গুর, বক্র, কষ্টিপাথরের উঁচু-নিচু আঘাতের খেলা তা শুধুমাত্র চলচ্চিত্রেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও যাবতীয় জীবনের টানাপোড়েনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

তার চলচ্চিত্রে বিষয় শুধুমাত্র গল্প বা মনোরঞ্জনের বাহানা নয়। বরং আমাদের যাবতীয় জীবনের অনিত্যতা, যাপনের কষ্টকেও অনুরণিত করে। এ ধরনের শিল্পী শিল্পের বিরুদ্ধে জীবনকে দাঁড় করিয়ে জন্ম দিতে থাকেন মহত্তর শিল্পের। এমন হৃদয়ের পীড়া দেখি মানিক বন্দোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, কিংবা ফ্রানজ কাফকার মধ্যে। সংবেদনশীল শিল্পী বলেই ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে বাদ যায় না মানুষের বেদনার যত সব সময়, কাল ও অনুষঙ্গ, এমনকি যন্ত্রও। দেশভাগ, নদীপাড়, জগদ্দল গাড়ি, কাঞ্চন নামে আট বছরের বালক, রাজনীতি সচেতন ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’, ইত্যাদি।

পেশায় চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান গবেষক। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের ব্রাইটন শহরে বসবাস করছেন। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। ডেভিড লিঞ্চের সিনেমা, কুন্ডেরার যেকোনো লেখাপত্র, যেকোনো যুদ্ধের ডকুমেন্টারি, বিমান দুর্ঘটনা, সমাজবিজ্ঞান, শহীদুল জহিরের লেখার জগৎ তার আগ্রহের বিষয়।