ঋত্বিক ঘটকের একটি সিনেমার নাম ‘কোমল গান্ধার’। নামটি এসেছে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে রাগ সিস্টেমে ব্যবহৃত কোমল গান্ধার সুর থেকে—যা ব্যথা, অনুতাপ, দ্বিধা এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। যাঁর সিনেমার নামকরণের স্বার্থকতায় ও নন্দনে মিশে আছে সংগীত, তাঁর সিনেমায় সংগীত কত বড় এলিমেন্ট তা নিয়ে আলাদা করে একটা সভার আয়োজন করাই যায়।

ঋত্বিক ঘটকের একটি সিনেমার নাম ‘কোমল গান্ধার’। নামটি এসেছে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে রাগ সিস্টেমে ব্যবহৃত কোমল গান্ধার সুর থেকে—যা ব্যথা, অনুতাপ, দ্বিধা এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। যাঁর সিনেমার নামকরণের স্বার্থকতায় ও নন্দনে মিশে আছে সংগীত, তাঁর সিনেমায় সংগীত কত বড় এলিমেন্ট তা নিয়ে আলাদা করে একটা সভার আয়োজন করাই যায়।

আমাদের জানা-অজানা কিংবা বোঝাপড়ার মাঝে ঋত্বিক ঘটক শুধুই একজন চিত্র পরিচালক হিসেবে ধরা দেন না বরং তাঁকে ক্ষেত্রবিশেষে আমরা আবিষ্কার করি একজন সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে যিনি সিনেমাকে আত্মপ্রকাশের এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আমাদের জানা-অজানা কিংবা বোঝাপড়ার মাঝে ঋত্বিক ঘটক শুধুই একজন চিত্র পরিচালক হিসেবে ধরা দেন না বরং তাঁকে ক্ষেত্রবিশেষে আমরা আবিষ্কার করি একজন সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে যিনি সিনেমাকে আত্মপ্রকাশের এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভাগ্যের ফেরে আপাদমস্তক উদ্বাস্তু হয়ে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় পাড়ি জমাতে হয় তাঁকে। ফলে, দেশভাগকে কেন্দ্র করে অস্তিত্ব সংকট ও পরিচয়ের টানাপোড়েন বারবার ফিরে এসেছে তাঁর সিনেমায়। আমাদের আলোচনায় যাওয়ার আগে, এই জানা কথাগুলো আবারও জানানো জরুরি মনে হয়েছে কারণ, ঋত্বিকই বলেছিলেন, ‘Cinema is not only the greatest art form but also a great medium for expressing the sufferings of the people.’ ঋত্বিকের সিনেমা বা সিনেমার গানে নন্দনের খোঁজ নেওয়ার আগে তাই ঋত্বিককে বোঝা জরুরি।

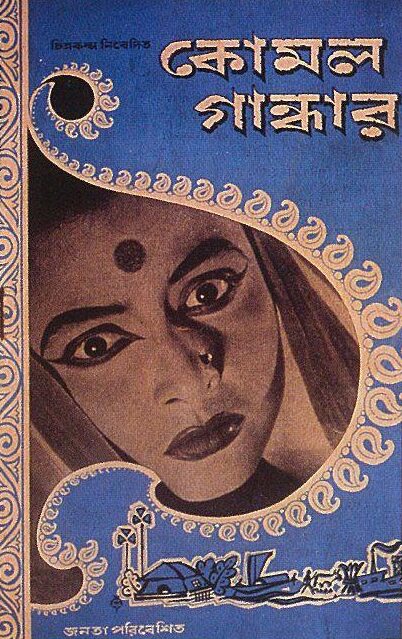

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘কোমল গান্ধার’। ছবিটি মুক্তি পায় ৩১শে মার্চ ১৯৬১ সালে।

ঋত্বিকের কর্মজীবনের শুরু নাটক দিয়ে, পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন। ‘কোমল গান্ধার’ সিনেমায় আমরা, ভারত ভাগের প্রেক্ষাপটে বামপন্থি থিয়েটার আন্দোলনের দলীয় দ্বন্দ্ব ও প্রেম, আদর্শ এবং সামাজিক সংকটের মেলবন্ধন দেখতে পাই। নিজের জীবনে থিয়েটারের অভিজ্ঞতা এবং যথারীতি দেশ ভাগের বেদনা এখানেও এক্স ফ্যাক্টর হয়ে এসেছে। মেটা-থিয়েটার পদ্ধতিতে এই সিনেমায় তিনি মঞ্চ নাটকে দেশাত্মবোধক গান ব্যবহার করেছেন। ‘ও আলোর পথযাত্রী’—গানটি একদিকে রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা, অন্যদিকে আদর্শগত সংকল্পের প্রতীক যা সিনেমার পালে দিয়ে গেছে চমৎকার হাওয়া। ঋত্বিক গান দিয়ে আবেগ তৈরি করতে নয়, গান দিয়ে আবেগকে মূলত প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন। এই সিনেমার গানগুলো ওই অর্থে সম্পূর্ণ নয়, গানের মধ্যে বারবার অতর্কিত ঢুকে পড়েছে সংলাপ। এই গোটা প্রসেসটা এসেছে দেশভাগের অনুভূতির মেটাফোর হিসেবে। এই সিনেমায় ঋত্বিক বাস্তবতা ও থিয়েটারকে একই স্টেজে নিয়ে এসেছেন। ‘কোমল গান্ধার’ সিনেমার শুরু ও শেষ হয় রেললাইন পার হওয়ার দৃশ্য দিয়ে যেন গল্প বলতে বলতে ঋত্বিক এখানে তৈরি করছেন এক অদ্ভুত সীমারেখা যেখানে ক্রমেই ভাগ হয়ে যাচ্ছে প্রেম ও সংগ্রাম, ভারত আর পূর্ব পাকিস্তান।

ঋত্বিক ঘটক মনে করতেন সিনেমা ‘মনে ধাক্কা দেওয়ার’ সবচেয়ে জোরাল জায়গা। এই ধাক্কা দেওয়ার স্পস্ট উদাহরণ ‘সূবর্ণরেখা’ সিনেমা। একটি নদীর নামে নামকরণ করা হয়েছে এই সিনেমার। এই নদীটি যতটা না ভৌগোলিক তারচেয়েও বেশি নিয়তির প্রতীক। এই ছবিতে উদ্বাস্তুতা, জাতপাত, অস্তিত্ব সংকট এক বিপন্ন সুন্দর ট্র্যাজেডি উঠে এসেছে। এই সিনেমার গান, ‘ওরে রাতজাগা ওই চাঁদটা’ শুনতে শুনতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটি একটি শিশুতোষ গান। নদীর ধারে বসে গানটি গাইছেও একজন ছোট্ট মেয়ে। কিন্তু, কোথাও সচেতন দর্শক এই গানটির মধ্যে খুঁজে পাবে নির্বাসনের বেদনা, খুঁজে পাবে হারিয়ে ফেলা শৈশবের স্মৃতি। পরে সে’ই ছোট্ট মেয়েটি বড় হয়। ভাগ্যের নির্মম কুঠারাঘাতে পতিতালয় হয়ে ওঠে মেয়েটির বাড়ি। এই পতিতালয়ে কোনো গান নেই, চারিদিকে সুনসান নীরবতা। জীবন ঠিক এমন পর্যায়ে তাকে নিয়ে গেছে, যেখানে গানও ছেড়ে গেছে তাকে, চিরস্থায়ী নৈঃশব্দ্যের মাঝেই ফুরিয়ে আসতে থাকে তার অন্তিম নিশ্বাস। গান এখানে স্রেফ চরিত্রের অনুভব নয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমাজের কণ্ঠস্বর হিসেবে। এমনকি প্রোটাগনিস্ট যখন আত্মহননের দিকে হেঁটে যায়, তখনও দৃশ্যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের ব্যবহার করেননি ঋত্বিক। পাশ দিয়ে চলে যায় রেলগাড়ি, শব্দ বিকট হতে হতে হঠাৎ চারপাশে নেমে আসে কবরের নিস্তব্ধতা।

ঋত্বিক সিনেমার গানে দর্শককে আবেগে তাড়িত না করে, ভাবতে বাধ্য করে। ফলে, ঋত্বিকের সিনেমায় গান খুব স্বস্তির কোনো অনুষঙ্গ নয়। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ঋত্বিকের বহুল আলোচিত সিনেমা। এই সিনেমায় ঋত্বিক গানকে শুধু আবহ নয়, কাহিনি ও প্রোটাগনিস্টের ছায়াসঙ্গী হিসেবে দেখিয়েছেন।

ঋত্বিক সিনেমার গানে দর্শককে আবেগে তাড়িত না করে, ভাবতে বাধ্য করে। ফলে, ঋত্বিকের সিনেমায় গান খুব স্বস্তির কোনো অনুষঙ্গ নয়। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ঋত্বিকের বহুল আলোচিত সিনেমা। এই সিনেমায় ঋত্বিক গানকে শুধু আবহ নয়, কাহিনি ও প্রোটাগনিস্টের ছায়াসঙ্গী হিসেবে দেখিয়েছেন। ক্যামিও রোল প্লে করাই গানের মূল কাজ নয় বরং দর্শকদের মনে ধাক্কা দেওয়ার অন্যতম অস্ত্র হিসেবে গান বারবার ফিরে এসেছে এই সিনেমায়। জীবনের ভারে যখন একটি উদ্বাস্তু পরিবারের রুটিরুজির দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে নিজের স্বপ্ন ও জীবনের বিসর্জন দেওয়া প্রোটাগনিস্ট নিতা ক্রমেই মিলিয়ে যেতে থাকেন, তখন বেজে ওঠে একটি বাউল গান, ‘আমি জানি এই জীবন…’ গানটি শুনতে শুনতে দর্শকের চোখে সামনে ভেসে ওঠে উদ্বাস্তুদের সমস্ত অভিজ্ঞতার গল্প। আবার প্রোটাগনিস্টের ভাইকে আমরা আবিষ্কার করি শাস্ত্রীয় সংগীতের সাধক হিসেবে, যে স্বপ্ন দেখে একদিন সে বড় গায়ক হবে… এখানে শাস্ত্রীয় সংগীত এসেছে আশা ও স্বপ্নের সূচক হিসেবে। আরও গভীরে গিয়ে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরে মনোযোগ দিতে চাই, তাহলে মনে পড়ে, প্রোটাগনিস্টের সে’ই বিখ্যাত সংলাপের কথা, ‘দাদা আমি বাঁচতে চাই’ সংলাপের পরেই নেমে আসে সুনসান নীরবতা। দীর্ঘ নীরবতার মাঝেই যেন দর্শকের মনে নেমে আসে অন্ধকার। আবার যখন প্রোটাগনিস্ট জানতে পারে, সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে গানের বদলে শোনা যায় ট্রেনের হুইস্ল, পাখির ডাক, তীব্র বাতাসের শব্দ… এইসব শব্দ আমাদের টেনে নিয়ে যায় চূড়ান্ত একাকিত্বের কাছে।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমায় লোকগান, বাউল গান, নদীভিত্তিক জারি গানই যেন এঁকে গেছে সিনেমার আক্ষরিক রূপরেখা। নদী যখন সিনেমার মূল আত্মা তখন কাদামাটি, ঢেউয়ের শব্দ সবই গান হয়ে উঠে এসেছে এই সিনেমায়। শুধু সিনেমার প্রয়োজনে নয়, গান এখানে হয়ে উঠেছে চরিত্রদের ভাষা। বরাবরের মতো এই সিনেমাতেও নৈঃশব্দ্যকে গান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যেমন একজন চরিত্র নদীতে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর ঋত্বিক জলতরঙ্গ আর বাতাসের শব্দ দিয়েই তৈরি করেন এক অদ্ভুত বেদনার্ত গান।

ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় গান শুধু শোনার জন্য নয়, শুধুই অনুষঙ্গ নয়, কখনো কখনো তা হয়ে ওঠে চরিত্র, কখনো কখনো হয়ে ওঠে ঋত্বিকের অব্যক্ত ভাষা। ঋত্বিকের সিনেমায় গান শুনতে শুনতে মনে পড়ে সে’ই প্রিয় বাক্যের কথা, ‘close your eyes and try to see’। আমরা চোখ বন্ধ করি এবং মনের মধ্যে দেখতে পাই, গানের মধ্যে ঋত্বিক সযত্নে রোপন করছেন তাঁর সৃষ্ট সকল চরিত্রের যাবতীয় ব্যথা।

জন্ম ২ ডিসেম্বর, ১৯৯১; বরিশাল। গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতায় স্নাতক। পেশায় সাংবাদিক। প্রকাশিত বই : মৃত্যুর মতো বানোয়াট [কবিতা; ২০১৭] থাকে শুধু আলেয়া [কবিতা;২০১৯], হিম বাতাসের জীবন [গল্প ;২০২০], উদাসীনতা, সঙ্গে থেকো; [উপন্যাস; ২০২১] ই-মেইল : dhrubonahid@gmail.com